【2023年最新版】利回りの最低ライン?不動産投資で重要な考え方を解説!

- 更新:

- 2023/09/20

本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。

利回りは、不動産投資物件の購入における重要な判断基準です。利回りが高いほど投資効率がよいので、物件選びでは「利回りは最低何%以上がいいのだろう?」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

自分なりの基準を持つのは大切なことですが、利回りありきで考えてしまうことで、かえって失敗してしまうこともあります。ここでは、不動産投資における利回りの最低ラインについて説明します。

利回りの最低ラインは投資物件により異なる

不動産投資物件を選ぶ際の利回り最低ラインは、条件によって異なります。利回りの水準は立地によって違いますし、物件の構造によっても異なります。築年数も物件価格に影響し、当然利回りも変わります。利回りの最低ラインを考える場合、数字だけでとらえずにその他の要素を考慮する必要があるのです。

利回りは都心ほど低く、地方ほど高い

投資物件の利回りは、都心ほど低く、地方に行くほど高くなっていきます。このメカニズムについて説明します。

販売図面に掲載されている利回りはほぼ「満室時利回り」です。利回りの計算は【年間家賃収入÷物件購入価格×100】となります。そして、満室として年間家賃収入を計算したものが満室時利回りです。

家賃相場は、都心と地方を比較しても数倍も違いません。一方で利回りの計算で分母となる物件購入価格は、都心と地方では数倍違うということが十分にありえます。この、家賃と物件価格の都心と地方の相場の差が、利回りの違いとなって出てきます。

つまり、都心と地方との利回りの差は、物件価格の差によるものなのです。

利回りは新築が低く、中古が高い

新築の利回りは低く、中古が高いのも、物件価格の差によるものです。新築物件は「新築プレミアム」により割高になりますので、利回りは低くなってしまいます。

確かに新築であれば、比較的高い家賃設定もできますが、そこには相場というものがありますので、中古物件との価格差をカバーするほど家賃を高く設定することはできません。その結果として、新築の利回りは低くなり、中古の利回りは高くなるのです。

利回りは木造、鉄骨、RCと頑丈になるにつれ低くなる

投資物件の構造によっても利回りは変わってきます。木造が最も利回りが高くなり、鉄骨構造、RC構造と、利回りの水準、最低ラインは低くなってきます。

これは、物件の構造による物件価格の差が生じるからです。建物の構造によって頑丈さが異なり、法定耐用年数はRC47年、鉄骨34年、木造22年となります。

また、木造は戸建てまたはアパートなどの集合住宅となり、鉄骨、RCはより大型の一棟マンションなどの大型投資物件となることが多いでしょう。その規模の大きさにより修繕にかかる費用も変わってきます。特にRCの修繕費用は大きくなる傾向があります。

このような物件の構造による価格の差が利回りの水準や最低ラインも変わってくるのです。

「利回り最低ライン10%」を信じてはいけない

不動産投資物件の選び方のひとつに、利回り10%以上を最低ラインとする考え方があります。インターネットや書籍でも10%を基準としている見解がよく見られますが、果たして本当なのでしょうか?

利回り最低ラインはあなたの投資スタイル次第

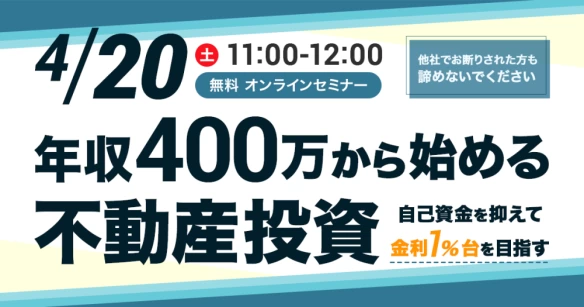

利回りの最低ライン10%を正とするかどうかは、投資方針によります。上述のとおり、立地や新築・中古、構造などによって物件の利回りの水準は異なりますし、融資の条件によっても異なります。

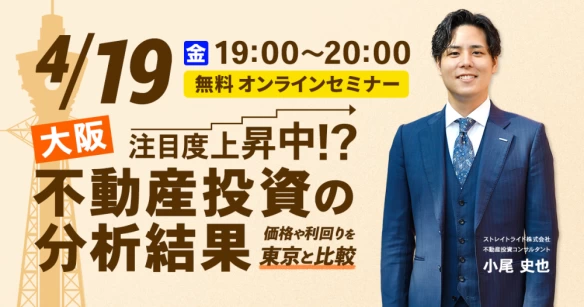

関東エリアであっても、地方あれば15%以上の利回りの物件が市場に出てくることがあります。一方で都心では、10%の利回りの物件はよほどの訳あり物件か、借地権物件で融資がつきにくい物件でなければまず出回りません。

そして、地方の高利回り物件を狙った場合、稼働率が低くなり、実際の利回りが満室時利回りを大きく下回ってしまうことがあります。それであれば、利回り10%にこだわらずとも、都心で賃貸需要があり、安定して高い稼働率を維持できる物件の方が有利かもしれません。そもそも、融資の通りやすさも大きく違ってきます。

地方で空室の多い物件でも、その空室の理由が、オーナーや管理会社の工夫不足によるものであれば、高利回り物件にするチャンスもありますが、そのあたりの判断は、信用できる不動産業者をパートナーとし、自身も経験を積んでいかなければ、見極めが難しいでしょう。

「都心・駅近・中古」の利回り最低ラインとは?

空室リスクが低く、稼働率が高いのは、人口が集中する都心で賃貸需要が高い駅近です。その中で新築を避け、「都心・駅近・中古」という条件に絞った場合の利回り最低ラインはどのくらいでしょうか?

物件規模にもよりますが、区分マンションを投資対象とした場合、賃貸時の表面利回りで、築20年くらいまでなら5%台後半、築20年から35年くらいであれば7%前後が、利回りの最低ラインとなるでしょう。

「利回り○%以上を買うべし」の考え方自体が失敗の始まり

不動産投資において、利回りは確かに重要な指標です。しかし、これにこだわりすぎて「利回り○%以上を買うべし」という考え方に固執することは、不動産投資を失敗してしまう原因になりかねません。

本来、自分自身の投資方針とそれに従った投資計画があり、そこから利回りの最低ラインが決まってくるものです。その方針や計画がないまま、「高利回り」だからといって物件に飛びつくと、失敗するでしょう。よくある事例としては、地方の高利回りをうたった物件を購入し、客付けができず、当初の思惑どおりの収益が得られないというケースです。

優良物件かどうかというのは、単純に利回りだけで決まるものではありません。その時代の経済環境の要素もありますので、インターネットや書籍で紹介されている過去の成功事例を100%信用して参考にするのも問題があります。常に経済状況は変化し、不動産投資の現状も変化しています。

利回りにこだわり、時代や経済情勢の変化などを無視して物件を選ぶのは悪手です。最初に利回りありきの考え方自体がリスキーな判断につながりかねないのです。

利回りの基本知識を再確認

最後に、あらためて利回りについて確認しておきましょう。

上述のとおり、投資物件の広告に掲載されている利回りは、通常は満室時の表面利回りです。

利回りには表面利回りだけでなく、実質利回りという考え方があります。

表面利回りは【年間家賃収入 ÷ 物件購入価格 × 100】という非常にシンプルな計算で求めた利回りです。一方で、実質利回りは【(年間家賃収入 - 諸経費)÷(物件価格 + 諸費用)× 100】となります。物件の維持に関わる費用を差し引いた手元に残る利益をベースにして、また物件の価格についても、諸費用まで加えて利回りを計算したものです。

物件購入後の大家業では実質利回りが大きな意味を持ちます。満室時表面利回りの最低ラインに固執するのが無益だとお分かりいただけるのではないでしょうか。

参考【2022年最新版】何%が目安?不動産投資における利回りを徹底解説!

まとめ

いかがでしょうか。不動産投資物件の利回りの最低ラインは、物件の立地や構造や築年数などによって、大きく変わってきます。そして、利回りの最低ラインを決定するのは、自分の投資の方針や投資計画によってきます。利回りありきで考えるのは順番が逆であり、失敗の元なのです。

とはいえ、利回りを基準にするのは非常に分かりやすく、その指針をなくしてしまうとあまりに多くの要素があって物件を選びきれないという人も多いでしょう。TOKYOリスタイルでは不動産投資のプロの目利きを数値化した『MIKATA(ミカタ)イズム™』を無料でご利用いただけますので、物件選びに是非ご活用ください。