不動産所得がある場合のふるさと納税上限額は?その計算方法やワンストップ特例などを解説!

- 更新:

- 2023/06/19

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすることで、2,000円の自己負担額を引いた金額のうち一定額までの税金が還付または控除され、さらに寄附をした自治体から返礼品までもらえることで人気の制度です。個人で気軽に利用できるお得な制度として利用者数は増え続けており、すでにふるさと納税をされている方も少なくないでしょう。

ただし、ふるさと納税をする際には不動産所得も計算に入れるなど、事前に知っておくべき注意点がいくつも存在します。不動産投資を行っている方にとっては、以下の点が気になるのではないでしょうか。

- そもそもふるさと納税の仕組みとはなにか

- 不動産所得によってふるさと納税の控除上限額は変わるのか

- ワンストップ特例は使えるのか

この記事では、不動産投資をしている方がふるさと納税をする際の流れや、ふるさと納税における控除の上限額の計算方法、ワンストップ特例などに関する注意点を解説します。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、任意の自治体を選んで寄附を行えば、その内の一定金額までが税金から還付・控除されるという制度です。

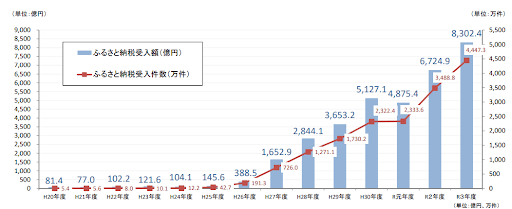

総務省の発表によると、ふるさと納税の実績は右肩上がりで、令和3年度のふるさと納税受入額は前年度比1.2倍の約8,302億円にも及びました。

ここでは、ふるさと納税の内容を寄附の流れに沿ってご説明します。

好きな自治体に寄附できる

ふるさと納税の特徴は、好きな自治体を選んで寄附できることです。「ふるさと」と名前が付いていますが、住所地や出身地から選ぶ必要はありません。

個人的に応援したい自治体や、欲しい返礼品を用意している自治体を選んで寄附する方が多いようです。

「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」など、ふるさと納税を扱うWebサイトから寄附を行うと、寄附を証明する「受領書」が寄附を受けた自治体から発行されます。受領書は確定申告に必要となる書類のため、大切に保管しておきましょう。

返礼品がもらえる

返礼品がもらえることが、ふるさと納税がお得と言われる大きな理由です。一定の金額以下であれば、実質2,000円の自己負担で豪華な返礼品が受け取れます。

返礼品とは、寄附を受けた自治体からの「お礼」としてもらえるものです。返礼品は肉や海鮮、フルーツなどの食品や家電などの品物だけでなく、体験チケットやクラウドファンディングなどもあり、その種類は多岐に渡っています。品物の返礼品を選んだ場合、寄附をすれば決められた時期に返礼品が送られてくるのが一般的です。

なお、ふるさと納税開始から、各自治体が返礼品をどんどん豪華にしていくという競争が加熱し過ぎたため、2019年6月からのふるさと納税には総務大臣によって以下の指定が下されました。

- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること

- 返礼品を地場産品とすること

これにより、「2019年5月以前までの返礼品と比べるとふるさと納税のメリットが少なくなった」という声もありますが、それでも2,000円という自己負担額の少なさを考慮すると、今でも取り組んで損はないお得な制度と言えるでしょう。

税金が還付・控除される

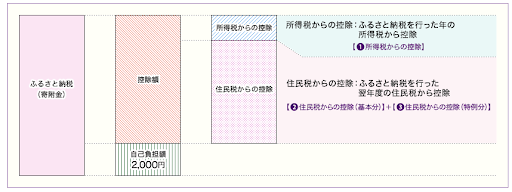

実質2,000円の自己負担でふるさと納税ができるのは、寄附した金額から2,000円を引いた額が、所得税や住民税から還付または控除されるからです。

確定申告を行う基本的なふるさと納税の場合は、寄附をした年の所得税から一部控除され、更に寄附をした翌年の住民税からも控除されます。ただし、源泉徴収などで既に支払っている所得税がある場合は、還付金が支払われることもあります。

なお、寄附をすればするほど税金が控除される訳ではなく、課税所得に応じた控除の上限額が定められており、上限を超えて寄附した分は控除が受けられず、単なる寄附になります。自己負担を2,000円に抑えるためには、自分の控除上限額をシミュレーションしておくことが大切です。

控除上限額の計算シミュレーション

ふるさと納税で控除される寄附金額の上限額(限度額)は、各人の課税所得に応じて異なります。基本的には、課税所得が高い人ほど控除の上限額も高くなる仕組みです。

課税所得とは、収入から経費や控除などを引いた金額のことです。収入から控除される金額は、住宅ローン控除を利用しているか、配偶者や高校生以上の子供を扶養しているかなどにより大きく異なります。なお、中学生以下の子供は税金の控除対象外のため、計算には入れません。上限額をシミュレーションするうえでは、「収入」と「課税所得」が違うという前提を意識しておきましょう。

所得税率や住民税所得割額などから自分で計算することも可能ですが、計算方法が複雑でミスをするおそれもあります。そのため、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」などで公開されている「ふるさと納税上限額の目安」や「計算シミュレーション」を利用するのがおすすめです。

シミュレーションに必要な所得金額などの数字は、「源泉徴収票」や「確定申告書」、市区町村から配布される「特別徴収税額決定通知書」を参考にすると良いでしょう。

ふるさと納税は節税になるのか

ふるさと納税は節税手段として紹介されることも多いですが、厳密には税金が安くなる節税とは言えません。ここでは、ふるさと納税と節税の関係性について解説します。

所得税と住民税の仕組み

なぜふるさと納税が節税ではないのかを説明するにあたり、所得税と住民税の仕組みについて解説します。

所得税

確定申告をする場合は、前年の収入や控除などを翌年に自分で申告し、算出された税率に応じた所得税を支払います。

サラリーマンの場合は、所得税は既定の税率で先払いする「源泉徴収」がおこなわれていることが多いです。しかし、実際の所得税率は各人の所得によって違うため、既定の税率とズレが生じることが多々あります。このズレは会社で行われる「年末調整」によって計算され、支払い過ぎた税金は還付され、足りない税金は徴収されます。もし「12月の給料がいつもより多い」と感じたら、それは払い過ぎた所得税が還付されている可能性が高いのです。

サラリーマンでも、給与以外で20万円以上の所得がある場合などは確定申告が必要です。

確定申告をした場合は、ふるさと納税で支払った金額の一部は所得税からも控除されます。反対に、ふるさと納税でワンストップ特例を利用し、確定申告をしない場合は、所得税からの控除はありません。

住民税

住民税は所得税と同様の課税所得から計算され、翌年に支払う決まりです。サラリーマンは会社が給与から差し引いて住民税を納めてくれるため、自分で支払う必要はありません。個人事業主や自営業者の場合は、毎年5月から6月ごろ送られてくる「住民税決定通知書」を確認して、自分で支払う必要があります。

住民税は住民票のある地域に支払う地方税ですが、地域による税率にはそれほど大きな差はありません。

ふるさと納税として支払った金額のうち大部分は、翌年支払う住民税から控除されます。つまり、ふるさと納税をすれば翌年支払うべき住民税の金額が安くなるのです。

ワンストップ特例を利用した場合は所得税からの控除はありませんが、その分まで住民税が控除されるため、確定申告と比べて損をすることはありません。

ふるさと納税は税金の先払い

ふるさと納税をすると、特に翌年の住民税からの控除を大きく感じやすいため、「税金が安くなって節税できた」と思われるかもしれません。

しかし実際には、少なくなった税金分は事前に寄附として支払っているため、ふるさと納税は「税金の先払い」に過ぎません。金銭的な面だけを考えれば、むしろ自己負担金分の2,000円を多く寄附していることになります。

それでもふるさと納税が人気なのは、返礼品がもらえるからです。税収に悩む地方を応援しながら、2,000円の自己負担金で好きな返礼品を選べるのが、ふるさと納税最大のメリットです。

不動産投資と上限額の計算方法

ふるさと納税における控除上限額(限度額)では、給与所得や事業所得の他に、不動産所得や副業での所得なども合算して計算されます。ここでは、不動産投資をしている方に向けた控除上限額の計算方法を、黒字の場合と赤字の場合に分けて解説します。

不動産所得が黒字の場合

不動産所得で利益が出ている黒字の場合、ふるさと納税の控除上限額(限度額)は高くなることが多いです。

給与所得や事業所得に不動産所得などの他の所得を合計した金額をもとに、課税所得が計算されます。同じ年に不動産の売却などにより譲渡所得が発生した場合は、譲渡所得も含めて計算しましょう。

不動産所得が赤字の場合

不動産投資で損失が出ている赤字の場合は、ふるさと納税の控除上限額(限度額)が低くなる可能性が高いです。

給与所得などの所得から不動産所得の赤字分を差し引いて課税所得が計算されるため、不動産所得の赤字幅が大きいほど課税所得が低くなるでしょう。課税所得が低くなることで所得税や住民税そのものは安くなりますが、ふるさと納税の控除限度額も低くなります。

特に不動産投資を行った初年度は、初期費用により不動産所得が赤字になることもあります。また、確定申告の青色申告特別控除などを利用することで、実際に手元に入る金額よりも不動産所得を少なく計上することも可能です。

不動産投資を行っている方は、その年の不動産所得や譲渡所得の目安が分かるまではふるさと納税を控えめにしておいたほうが良いでしょう。

参考【2023年最新版】家賃収入は申告していないとバレる?バレない?

不動産所得とふるさと納税の注意点

不動産投資を行っている方がふるさと納税をする場合、いくつかの注意点があります。ここでは、その注意点を解説します。

ワンストップ特例には利用条件がある

サラリーマンがふるさと納税をする場合、ワンストップ特例申請を利用すれば簡単に控除が受けられます。ただし、ワンストップ特例申請とは、以下の条件を満たす場合にのみ認められる申請方法です。

- もともと確定申告や住民税申告が必要ないこと

- ふるさと納税以外に確定申告や住民税申告が必要ないこと

- 年間寄附先が5自治体以内であること

不動産投資をしていてもワンストップ特例が利用できるケースもありますが、特に確定申告の問題により、上記の条件から外れてしまうことも多いでしょう。条件を満たしていないのにワンストップ特例で申請した場合は控除が適用されないため、控除を受けるためには確定申告のやり直しを行う必要があります。

確定申告が必要な場合もある

以下の条件などにひとつでも当てはまった場合、確定申告が必要です。

- 不動産投資などの副業で年間20万円以上の所得がある

- 不動産売却などの譲渡所得がある

- 給与収入が2,000万円を超えている

- 個人事業主である

- 住宅ローン控除を受けている

- 損益通算の特例などを利用する

- 6自治体以上にふるさと納税をした

確定申告をする場合は、ワンストップ特例は利用できません。確定申告ではふるさと納税についても申告し、寄附をした自治体から受け取った「受領書」を添付しましょう。

年金の所得額も計算に入れる

年金受給者もふるさと納税を行うことができます。その場合は、年金の所得額も全体の所得と合計して、ふるさと納税の控除上限額(限度額)を計算しましょう。

公的年金の場合は、公的年金収入から公的年金控除を引いた額、また、民間の個人年金は年金収入から必要経費を引いた額が年金の所得となります。

ただし年金受給者は、他に大きな不動産所得などがない限り、そもそも所得税や住民税が免除されているケースも珍しくありません。その場合は控除するだけの税金がないため、ふるさと納税としての控除は受けられないでしょう。

年金受給者がふるさと納税をする場合も、しっかりと控除上限額を計算してから行うことが大切です。

返礼品が一時所得になることがある

ふるさと納税の控除上限額が高く、高額な返礼品を多く受け取った場合は、返礼品が一時所得として計算され、価値に応じた税金が課されることがあります。

具体的には、およそ50万円を超える価値のある返礼品を受け取った場合には、一時所得の基礎控除額を超えるため、税金がかかります。受け取った返礼品の価値の合計が50万円以下の場合は、申告する必要はありません。

まとめ

この記事では、ふるさと納税とはなにか、また、ふるさと納税と節税の関係性、不動産所得がある場合の控除上限額(限度額)などについて解説しました。

ふるさと納税の控除上限額をシミュレーションする際には、不動産所得や譲渡所得、年金の所得などを合計して計算する必要があります。納める税金が減るわけではありませんが、少ない自己負担金で返礼品がもらえるため、ふるさと納税は利用価値の高い制度と言えるでしょう。

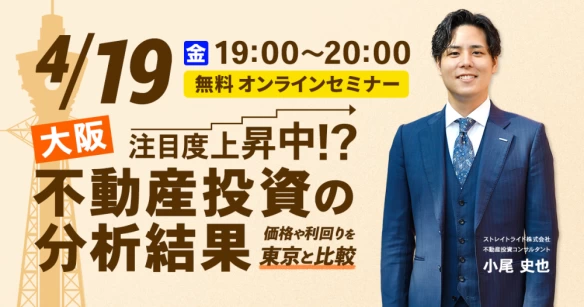

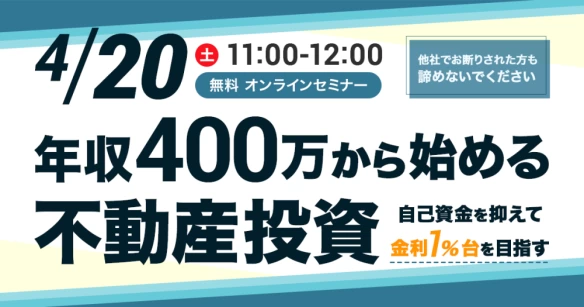

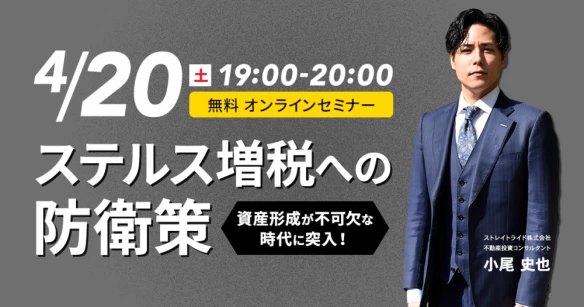

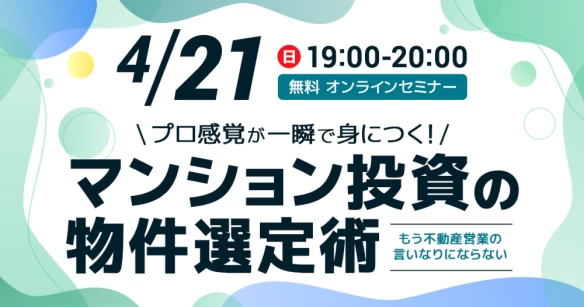

ふるさと納税などの税制度と不動産投資との関連性や、節税効果の高い不動産投資について詳しく知りたい方は、ぜひ当社コンサルタントまでお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 丸岡花

プロフィール:宅地建物取引士・FP検定2級を持つ主婦ライター(2児の母)で、300本以上の不動産関連記事の執筆実績を有する。得意ジャンルは不動産・税金・英語・育児。不動産が大好きで、不動産関連のニュースや法改正、市況のチェックが日課となっている。豊富な知識に裏付けされた独自性の高い切り口と、公的機関や学術論文などの1次情報に基づく正確性の高い文章に定評がある。元バックパッカーで旅行・キャンプをこよなく愛し、過去に20か国以上を訪問した経験を持つ。保有資格は宅建士・FP2級に加え、TOEIC895点(米国居住経験あり)、秘書検定1級、保育士など多岐に亘っている。

ブログ等:シュフリーランス