マンションの退去費用は誰が支払う?原状回復ガイドラインに沿って徹底解説!

- 更新:

- 2024/01/16

本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。

入居者がアパートやマンションから退去する際、オーナーは原状回復費用や設備の交換費用といった退去費用を支払う必要があります。しかし、原状回復費用は入居者も負担することから、トラブルが起こりがちです。

国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下ガイドライン)には、原状回復費用の負担者を明確に定めています。しかし、ガイドラインの認知度は低く、原状回復で揉めることを避けたい思いから、不動産投資に踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、オーナーが負担する退去費用と、オーナーと入居者が負担する原状回復費用をガイドラインに沿って解説。さらに、退去時のトラブルを回避する方法についても解説します。不動産投資での退去費用に関するトラブルが心配な方は、最後までご一読ください。

- 不動産投資における退去費用とは

- 退去時に多いのは原状回復にまつわるトラブル

- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要

- オーナー(貸主)が負担する原状回復費用の具体例

- 入居者(借主)が負担する原状回復費用の具体例

- 退去時のトラブルを回避する方法

- まとめ

不動産投資における退去費用とは

退去費用とは、文字通り「借りていた住まいを退去する際に必要な費用」です。一般的には原状回復費用が該当します。しかし、不動産投資においては、退去費用は原状回復費用だけではありません。

不動産投資をしているマンションオーナーが負担すべき退去費用について、詳しく見ていきましょう。

①原状回復費用

原状回復費用は、入居者がいることによって生じた家の傷や汚れなどの修繕に使われます。経年劣化以外の原状回復は、入居者により対応済みです。オーナーは、退去後の状態から、次の入居者が住める状態にする費用を支払う必要があります。これが、オーナーの原状回復費用です。

オーナーと入居者が負担すべき原状回復費用については、後の見出しで解説します。

②設備の交換費用

オーナーが支払う分として、設備の交換費用も必要です。入居者の退去時には、必要に応じて経年劣化を起こしていたり機能が古くなったりした設備を交換します。

入居者がいる場合、なかなか設備の交換ができません。新しい設備にしたことをアピールして入居者を集める意味でも、空室時に設備交換を済ませておく必要があります。

③入居者募集にかかる広告費

入居者が退去した後、何もせずに次の入居者が来ることはそうありません。新規の入居者を募集するためには、空室であることを伝える広告を打つ必要があります。

インターネットやチラシに入居者募集広告を掲載するには、広告費が必要です。この広告費も、原状回復費用に含まれます。

退去時に多いのは原状回復にまつわるトラブル

マンションやアパートの経営では、入居者の退去時に「オーナーはどこから原状回復費用を負担するのか」「入居者はどこまで原状回復すべきか」といったことが問題となりがちです。

国土交通省が取りまとめたガイドラインでは、原状回復について争われた判例が紹介されています。ガイドラインで取り上げられた判例の争点は、以下の2点。

- オーナーが行った修繕は、通常の使用により生ずる損耗を超えるか(オーナーが負担すべき費用なのか)

- 善管注意義務に則って使用していた場合でも、特約により入居者が修繕義務や原状回復義務を負うのか

このような原状回復にまつわる問題を解決するために策定されたのが、「原状回復をめぐるガイドライン」です。原状回復に起因するトラブルを避けるには、ガイドラインに書かれた内容を理解することが必要となります。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸借契約の退去時に原状回復を行う際、貸主(オーナー)と借主(入居者)のどちらが費用を負担すべきかについての一般的な基準が書かれた文書です。1997年(平成10年)3月に国土交通省により公表されました。本ガイドラインは、2004年(平成16年)と2011年(平成23年)に改定。2023年11月現在の最新版は、2011年改訂の「再改定版」になります。

民法では、入居者は「善管注意義務」に従って物件を利用することが義務付けられています。「善管注意義務」とは「善良なる管理者の注意を持って物件を管理する義務」の略。簡単に言うと、「入居者は物件を綺麗に使う注意を払う義務がある」という規定です。

ガイドラインでは、善管注意義務に反して物件を傷つけてしまった場合は、退去費用として修繕費を入居者が負担することが規定されています。しかし、経年劣化による傷や破損に関しては入居者の責任ではないため、オーナーの負担です。この部分については、2020年の民法改正でも条文として新設されました。

こういった事実を知らずにオーナーから退去費用 = 原状回復費用を請求されることにより、退去費用に関するトラブルが非常に多いのが現状です。そのため、ガイドラインでは退去費用をどちらが負担するかが明確に定められています。

参考120年ぶりの民法改正、不動産オーナーが押さえておくべき5つのポイント

原状回復が必要な場所

ガイドラインをもとに、原状回復費用はどこで必要となるのか確認していきましょう。

ガイドラインでは、建物の損耗を「建物価値の減少」とし、以下3種類に分類しています。

①-A :建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)

①-B :賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)

②: 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

ガイドラインでは、①の2種類については賃料に含まれるため、原状回復が不要とされました。原状回復の必要があるのは②のケースです。②に該当する場合、入居者(賃借人)が原状回復を行い、費用も入居者が負担するものと定められました。

これまでは原状回復は「入居者(賃借人)が借りた当時の状態に戻す」と認識されていました。しかし、ガイドラインや後の民法改正により、入居者が負担するのは通常の使用を超えた部分のみ、経年劣化による傷や破損は貸主(オーナー)負担と明記されたのです。

では、原状回復とは何を指すのでしょうか。ガイドラインによると、原状回復は以下のように定義されています。

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、 善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

簡単に言うと、原状回復とは、賃借人 = 入居者が普通に生活していた範囲を超えて使用して発生した損耗や破損部分を元に戻すことになります。

経年劣化の考え方

オーナーが原状回復費用を負担する「経年劣化」とはどのような状態を指すのでしょうか。

経年劣化とは、物件の品質が時間とともに低下すること。つまり、時間の経過により物が自然と壊れてしまうことを指します。具体的には、日光による日焼けや、家具の凹みなどです。ガイドラインでは経年劣化における原状回復費用は「建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど(現状負担の)負担割合を減少させることとするのが適当である」とされています。

経過年数による負担割合は、減価償却の考え方を採用。使用年数が増えた分だけ設備の価値(残存価値)を下げることで、入居者の費用負担を軽減する方法を取っています。カーペットの場合、6年経つと残存価値が1円となり、経年劣化の扱いとなります。

残存価値が1円となるまでの期間を「耐用年数」と呼びます。ガイドラインで定められた、設備ごとの耐用年数は下表のとおり。

| 耐用年数 | 設備 |

|---|---|

| 5年 | 流し台 |

| 6年 | 畳床、カーペット、クッションフロア、壁(クロス)、冷房用、暖房用機器(エアコン、ルームクーラー、ストーブ等)、電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)、インターホン |

| 8年 | 金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンス) |

| 15年 | 給排水・衛生設備(便器、洗面台等)、金属製の器具・備品 |

| 建物に準拠 | ユニットバス、浴槽、下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの) |

| 考慮せずオーナー負担 | 消耗品(畳の表面、フローリング※1、襖紙、障子紙、襖、障子等の建具部分、柱など)※2 |

※1:フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数に準拠する。

※2:耐用年数は考慮せず、経年劣化による交換費用はオーナー負担となる。

参考国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

オーナー(貸主)が負担する原状回復費用の具体例

オーナーと入居者が負担する基準を見たところで、オーナーが負担する原状回復費用の具体例を紹介します。原則は「経年劣化の部分はオーナー負担」です。ガイドラインでは「経年劣化・通常損耗による部分」と、次の入居者を確保するためにグレードアップの要素があるもの = 「設備交換を含む部分」をオーナー負担と定義しています。

| 部位 | 経年劣化・通常損耗の部分 | 設備交換を含む部分 |

|---|---|---|

| 床(畳、フローリング、カーペットなど) | ・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 ・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) |

・畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの) ・フローリングワックスがけ |

| 壁、天井(クロスなど) | ・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) ・壁に貼ったポスターや絵画の跡 ・エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡 ・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) ・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) |

・なし |

| 建具(襖、柱など) | ・網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの) | ・地震で破損したガラス ・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) |

| 設備、その他(鍵など) | ・全体のハウスクリーニング(専門業者による) ・エアコンの内部洗浄 ・消毒(台所、トイレ) ・浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていない、次の入居者確保のため行うもの) | ・鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) ・設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) |

参考国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」

入居者(借主)が負担する原状回復費用の具体例

入居者が通常の使用範囲を超えて使用したことにより部屋に傷をつけてしまった場合は、入居者が費用を負担して原状回復をしなければなりません。基本的に、入居時に支払った敷金を原状回復費用に充当。敷金より原状回復費用が上回ってしまった場合は、追加分を入居者が追加で支払います。

入居者が負担する原状回復費用は、経年劣化・通常損耗以外の部分と管理の悪さに起因する部分です。具体的には、以下の部分を負担することになります。

| 部位 | 経年劣化・通常損耗以外の部分 | 管理の悪さによる部分 |

|---|---|---|

| 床(畳、フローリング、カーペットなど) | ・引越作業で生じたひっかきキズ ・畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) ・落書き等の故意による毀損 |

・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ ・冷蔵庫下のサビ跡 |

| 壁、天井 (クロスなど) | ・タバコ等のヤニ・臭い ・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの) ・台所の油汚れ ・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ ・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) ・クーラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食 ・天井に直接つけた照明器具の跡 ・落書き等の故意による毀損 |

・台所の油汚れ ・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ ・クーラー(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 |

| 建具(襖、柱など) | ・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い ・落書き等の故意による毀損 |

・なし |

| 設備、その他(鍵など) | ・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 ・鍵の紛失、破損による取替え ・戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |

・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす ・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等 |

参考国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」

退去時のトラブルを回避する方法

原状回復については、「通常の使用範囲だった」「通常の使用ではこうはならない」など、退去時に入居者とオーナーで意見が食い違うことも考えられます。

ここからは、意見の相違による退去時のトラブルを回避する方法について解説します。

方法①:入居者に入居時の設備を確認してもらう

元々の設備に不調があった場合、原状回復費用はオーナー負担です。そのため、入居時には入居者もしっかり設備の状態を確認し、入居時の設備状態について、オーナーと入居者で共通認識を持つことが大切となります。

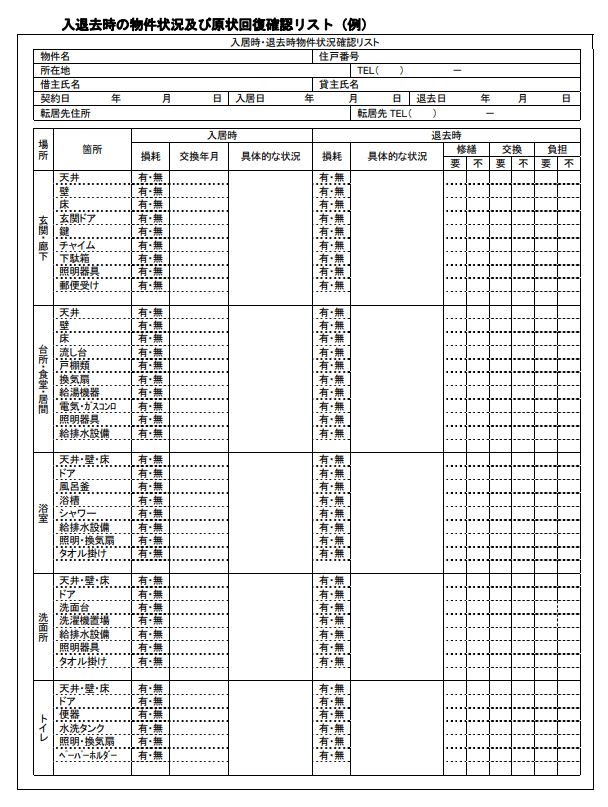

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」には、入退去時の物件状況を確認するチェックリストのひな型が掲載。入退去時にこのチェックリストを使って現状を確認することで、認識の食い違いを防げるでしょう。

方法②:原状回復費用は誰が負担するのかを明確にする

賃貸借契約における原状回復義務は、経年劣化部分はオーナー負担、それ以外は入居者負担が原則です。しかし、契約の中で原則とは異なる負担割合が定められた「特約」が付与されるケースがあります。

特約の例として「ハウスクリーニング代も入居者が負担する」場合が挙げられます。通常、ハウスクリーニングはオーナー負担です。しかし、特約がある場合は、ハウスクリーニング代は入居者負担となります。このように特約を付ける場合は、誰がどこで原状回復費用を負担するのか、双方の共通認識を持つことが大切です。

特約により通常と異なる費用負担割合となる場合は、原状回復費用は誰が負担するのかを明確にしておきましょう。

参考【2023年最新】プロが伝授!中古マンション購入時の注意点7選

方法③:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を理解する

原状回復にまつわるトラブルを防ぐには、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を理解することも大切です。ガイドラインには原状回復に関するさまざまなルールが記載されています。自身でもガイドラインを読み、誰が原状回復義務を負うのか、どのようなときにオーナーもしくは入居者負担になるのか、負担義務や内容をしっかり把握しておくことが大切です。

もちろん、入居者にもガイドラインの内容を理解してもらう必要があります。入居者にガイドラインの原本を印刷して渡すか、ガイドラインの概要をまとめた書類を渡して、原状回復費用の負担割合について理解してもらいましょう。ガイドラインの内容を分かりやすく解説した本記事を読んでもらうこともおすすめです。

まとめ

ガイドラインや民法で定められているにもかかわらず、退去費用に関するトラブルは後を絶ちません。こういったトラブルに巻き込まれないためにも、オーナー、入居者ともに原状回復に関する正しい知識を得ることが重要となります。

ガイドラインに書かれているのは、あくまで一般的な例です。個別の事例はとても幅広くかつ細かいため、ガイドラインだけでは判断が難しいケースも考えられます。判断が難しい場合、自分だけの判断で決めてはいけません。トラブルに関する知見が豊富な専門家の意見を聞いて、実情に即した判断をすることがとても大切です。

当社では、不動産投資に関する無料相談を随時行っています。過去の事例に基づき、個々のケースに応じた適切なアドバイスが可能です。ガイドラインに関する疑問や不明点についても、豊富な知識や経験に即してお答えします。原状回復費用についての疑問や不安を解消して安心して不動産投資を行うために、当社の無料相談をご活用いただければ幸いです。

この記事の執筆: 堀乃けいか

プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。

ブログ等:堀乃けいか