令和6年能登半島地震の被害状況まとめ|過去の地震や石川県の地盤についても解説

- 更新:

- 2024/01/19

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」は、石川県の能登半島地域を中心に各地へ甚大な被害を与えました。この記事では、2024年1月9日時点での被害状況をまとめています。

また過去に能登半島を襲った主な地震や今回の令和6年能登半島地震が起きた原因、能登半島・石川県の地盤の状況についても、公的な資料や論文などの情報を元に詳しくまとめました。今回の地震の情報が気になる方は読んでみてください。

令和6年能登半島地震は甚大な被害を与えている

2024年1月1日、石川県能登地方で最大震度7・マグニチュード7.6の巨大地震が発生しました。この記事を執筆した2024年1月9日現在の被害状況をまとめています。

参考厚生労働省「石川県能登地方を震源とする地震による被害状況等について」

参考石川県「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」

死者168人・行方不明者323人以上

今回の令和6年能登半島地震による死者は168人以上、行方不明者は323人以上にのぼりました。もっとも揺れが大きかった能登地方を中心に家屋の倒壊が複数発生し、現在も懸命な捜索活動が進められています。

また地震直後に大規模火災が発生した輪島朝市では、家屋に取り残されてしまった人もいまだ複数いるとみられています。1月9日には終日大規模な捜索活動が行なわれる予定で、ガレキや焼け跡の下で命を繋いでいる被災者の発見を祈るばかりです。

輪島市の14地区・珠洲市の9地区など複数の孤立集落が発生

今回の地震により、輪島市の14地区や珠洲市の9地区など、石川県内を中心に20以上の孤立集落が発生しました。徐々に交通網も回復してきてはいるものの、1月9日時点での孤立集落は24地区にのぼり、3,345人が人の移動や物資の流通が困難な場所に取り残されている状況です。

孤立集落となっている地区のほとんどは道路の崩落・土砂災害が原因で徒歩移動すらも困難となっており、このままでは食料や水が底をついてしまうかもしれません。震度4 ~ 5クラスの余震も続き、さらに大雪により復旧作業も難しくなっていますが、一刻も早い孤立の解消が求められています。

停電被害も33,000戸以上にのぼる

今回の地震では、能登地方を中心として33,000戸以上にのぼる停電が発生しました。1月9日の時点でも、いまだ約18,000戸の停電が継続しています。水道・ガスなど他のライフライン被害も続いており、給水などの支援も追いついていません。

電柱約1,200本に被害が出ていますが、交通網の麻痺などが原因で復旧のめどがほとんど立っていない状況です。停電地域には多くの孤立集落も含まれているため、ライフラインへの被害は被災者の生活基盤に大きなダメージを与えているのは間違いないでしょう。

参考NHK

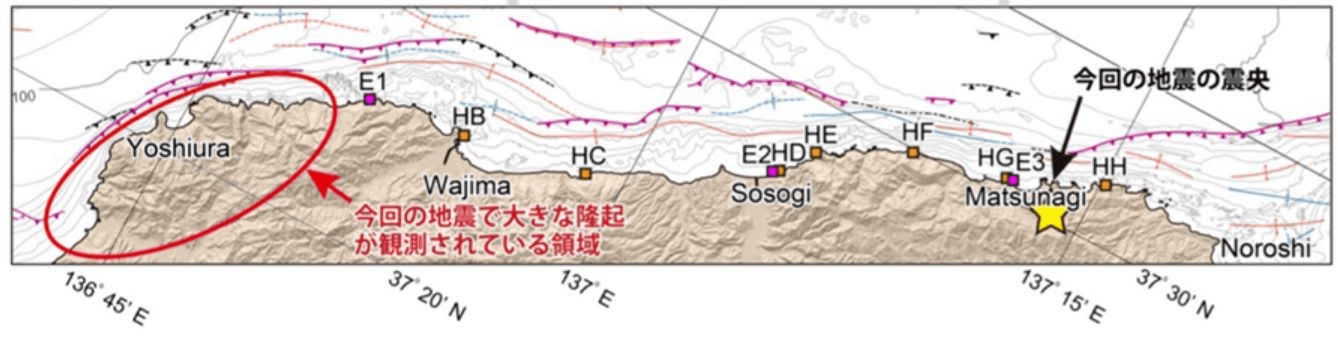

能登半島北部沿岸では大規模な隆起も観測

今回の地震後、能登半島北部沿岸にて過去に類を見ないほどの大規模な隆起も観測されました。特に隆起が発生したのは輪島市吉浦にある皆月湾周辺の沿岸エリアで、海岸線が200mも沖に進んでいます。

日本地理学会のグループの調査によれば、陸地の面積が合計で2.4㎢ほど増えたとのこと。国土面積にまで影響を与えた今回の地震が、どれだけ規模の大きいものだったか分かるでしょう。

参考朝日新聞

過去に能登半島を襲った主な大規模地震まとめ

過去に能登半島を襲った大規模な地震と、その詳細を解説します。

- 1933年11月21日:能登地方地震

- 1952年3月7日:大聖寺沖地震

- 2007年3月25日:能登半島沖地震

今回の地震の規模と比較しながら見ていきましょう。

1933年11月21日:能登地方地震

1933年11月21日には能登半島を中心とした能登地方で、最大震度4・マグニチュード6.0相当の地震が発生しました。石川県には死者3人・負傷者55人・住宅全壊2人の被害をもたらしています。

地震の規模としては今回の令和6年能登半島地震よりもはるかに小さいものの、当時の住宅の耐震強度が低いために被害が大きくなりました。現代で同規模の地震が発生しても、ほとんど被害は発生しない可能性が高いでしょう。

1952年3月7日:大聖寺沖地震

1952年3月7日には「大聖寺沖地震」と呼ばれる最大震度5・マグニチュード6.6相当の地震が発生しました。石川県江沼郡大聖寺町の沖合約20km地点を震源とし、能登半島・福井県エリアに死者7人・負傷者8人の被害をもたらしています。

能登半島周辺で起きた地震としては最高クラスのマグニチュードではあったものの、震源が陸地から若干離れた位置であったため少ない被害で済んだのが大聖寺沖地震の特徴です。しかし沿岸部では家屋の亀裂や埋立地・川の流域の地割れなどが起きており、地形に変化を及ぼすほどの大きな地震だったことが分かるでしょう。

2007年3月25日:能登半島沖地震

2007年3月25日には能登半島沖約40km地点を震源とする、最大震度6強・マグニチュード6.9相当の「能登半島沖地震」が発生しています。石川県で震度6弱以上の揺れを観測したのは、この能登半島沖地震が初めてです。

能登半島沖地震は死者1人・負傷者338人・家屋全壊684棟という非常に大きな被害をもたらしました。死者がわずか1人となっているのは不幸中の幸いですが、ライフラインの寸断や道路・空路のストップなど、数字以上の被害で被災者の生活に打撃を与えています。

令和6年能登半島地震が起きた3つの原因

今回の令和6年能登半島地震が起きた原因は、主に下記の3つであると推察されています。

- 2020年12月ごろから活発化する地震活動の一環

- 海水と思われる流体の流れ込み

- 3つの異なる断層の大規模なズレ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

※あくまで複数の専門家による推察・見解をまとめたものであり、事実を確定づけるものではありません。

原因①:2020年ごろから活発化する地震活動の一環

地震考古学者の寒川旭氏によれば、今回の令和6年能登半島地震は「2020年ごろから活発化する地震活動の一環だ」とのこと。日本気象協会で石川県における過去の震度4以上の地震を検索すると、たしかに2020年以降で約20件もの数が発生しています。

日本気象協会が観測をスタートしたのは2008年で、2020年より前に起きた震度4以上の地震はわずか2件です。詳しいメカニズムは割愛しますが、地震は溜まったエネルギーの放出とそれによる地盤・断層変動を元に戻す活動により起きるため、どうしても短期間で頻発してしまいます。もしかすると今回の令和6年能登半島地震も地震活動の一環かもしれず、同規模もしくはさらに大きな地震が発生する可能性も否定はできません。

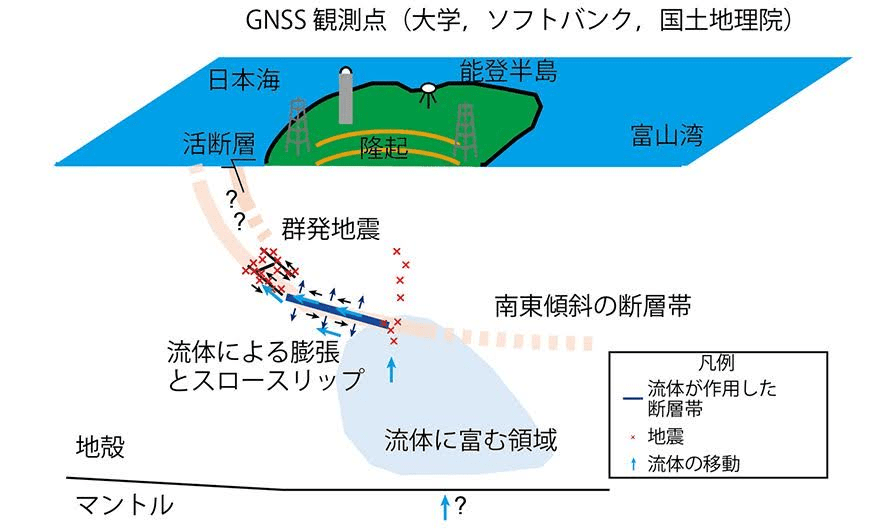

原因②:海水と思われる流体の流れ込み

2023年5月に石川県で発生した震度6強の地震をきっかけに、金沢大学教授をはじめとする複数の研究者が地殻変動についての分析を開始。その結果、2020年ごろから活発化している地震活動は、地底にある約2,900万㎥におよぶ流体の上昇と拡散(スロースリップ)が原因ではないかと判明しました。

2,900万㎥というとイメージしづらいですが、その体積はなんと東京ドーム23個分に相当します。同研究では流体の動きにより発生した群発地震がさらなる巨大地震を誘発する可能性があると示唆していましたが、今回の令和6年能登半島地震はまさにそのような結果となってしまいました。

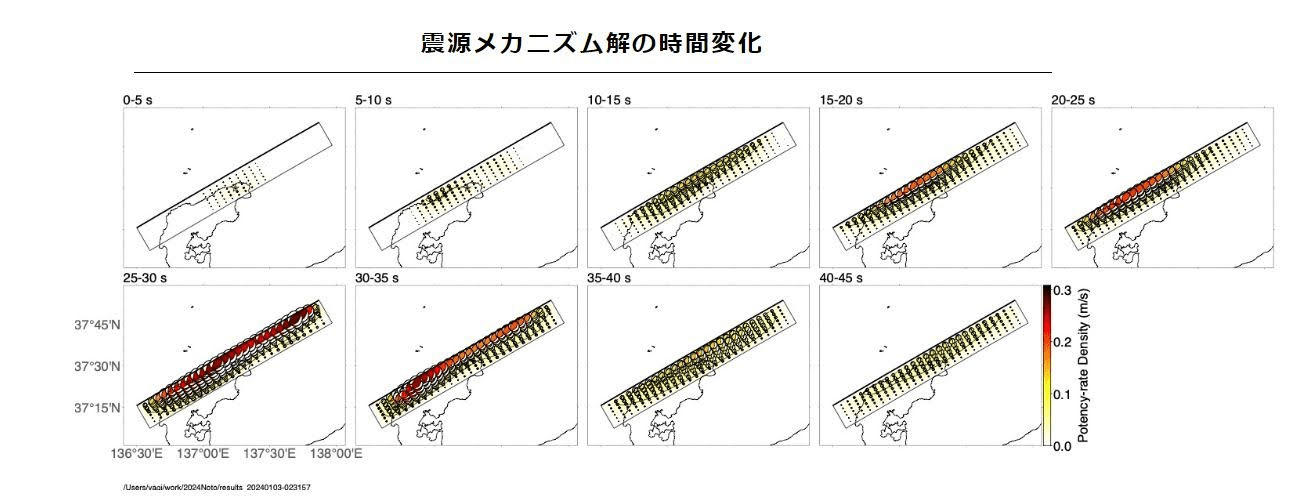

原因③:3つの異なる断層の大規模なズレ

筑波大学の教授が地震計のデータを元に地下の断層の動きを解析した結果、今回の地震は能登半島北部・沿岸付近の長さ120キロほどの範囲で、45秒ほどの時間をかけて3つの断層が大規模にズレていたことが判明しました。

能登半島北部沿岸の地底には複数の活断層があると以前から指摘されていましたが、それが連動して動いてしまったことで大規模な地震が起きてしまったわけです。今回の地震で大きなひずみは解消されたと考えられますが、3つ以上の活断層が重なる状態は変わらないため、今後また大地震が起きる可能性は否定できません。

能登半島・石川県の地盤はデリケート?

今回の地震では沿岸部で大規模な隆起が観測されるなど、「もしかして能登半島の地盤や地層に問題があるのでは?」と思わせるような現象も起きています。そこで能登半島の地盤について詳しく見ていきましょう。

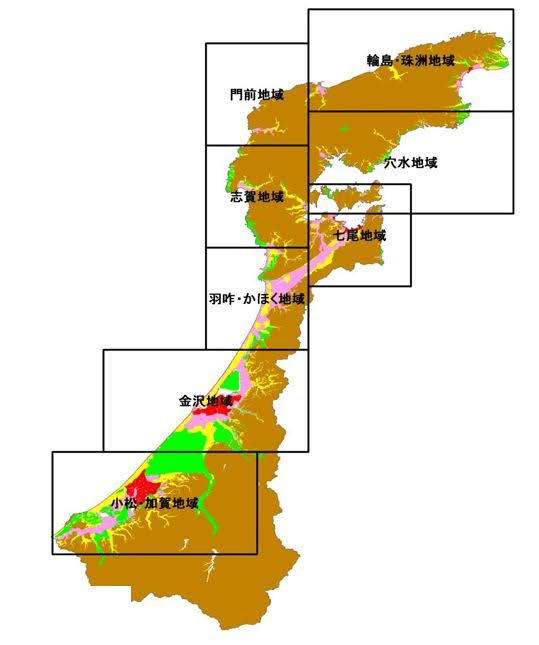

石川県沿岸南部の地盤は全体的に液状化しやすい

液状化現象とは、地震発生時に地盤が液体状になる現象のこと。水分を多く含む砂の地盤や埋立地が、大きな揺れにより細粒化することで起こります。今回の令和6年能登半島地震では、金沢市などで大規模な液状化現象による地すべりも発生していました。

国土交通省が公開する「石川県液状化しやすさマップ」によれば、金沢地域や小松・加賀地域の一部エリアは、もっとも液状化のリスクが高い「危険度4」に設定されています。

液状化現象が起きやすいということは、地盤の崩落や土砂崩れなどが発生する可能性が高いということ。つまり石川県の沿岸南部については、地盤が弱く地震による被害発生のリスクが非常に高いといえるでしょう。

河川の入り組んだ地盤の弱い低地に集落が発達している

富山県林業技術センターの2008年度研究報告によれば、石川県輪島市周辺(特に鳳珠郡穴水町・輪島市鳳至町)の集落は河川の入り組んだ地盤の弱い低地を中心に発達しています。つまり根本的に地盤沈下や崩落、土砂崩れなどが起きやすいということでしょう。

参考腰原幹雄, 福本有希, and 松田昌宏. "平成 19 年能登半島地震における木造住宅の被害." 生産研究 60.2 (2008): 132-137.

河口付近や河川の入り組んだ低地に集落が発達しやすいのは、水を必要とする「農業」が活発な地域における特徴のひとつです。輪島市周辺に限らず、田畑が広がるエリアは必然的に地盤が弱めの傾向があるため、地震による被害のリスクは高いといえます。

弱い地盤以上に低い耐震化率が被害拡大を誘発したとみられる

今回の地震の被害が非常に大きかった理由として、地盤の弱さよりも建物の耐震化率の低さがあるのではないかとみられています。甚大な被害があった珠洲市では、2018年度末時点で国の現行耐震基準を満たしていた建物はわずか51%。半数近くが、震度6以上の揺れを想定していない「旧耐震基準」のままでした。

今回の令和6年能登半島地震の最大震度が7であったことから、そもそも珠洲市の建物の半数近くが倒壊リスクを負っていたことが分かります。地震対策において、建物の耐久性が相当に重要であることが証明されたのではないでしょうか。

まとめ

令和6年能登半島地震は甚大な被害を与え、懸命な復旧作業や救助活動が続けられています。過去のものと比較しても今回の地震は大規模で、復興にも時間を要すると考えられるでしょう。

今回の地震の被害が大きかった主な理由は、地盤の弱さと低い耐震化率と考えられます。地盤のような環境要因はどうにもなりませんが、建物さえ新しい耐震基準のものに更新できていれば、被害はここまで大きくならなかったかもしれません。

なお当社では不動産投資を取り扱っており、みなさまの資産形成をサポートしています。不動産投資を始めるなら、地震をはじめとした災害リスクの低い頑丈なマンションがおすすめです。当社は東京・大阪など地盤の強固な地域の物件を中心に取り扱っておりますので、低リスクな投資にご興味の方はお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ