オーバーツーリズムの問題点とは?ニセコ町など日本の事例や3つの対策を紹介

- 更新:

- 2024/03/20

北海道の「ニセコ町」を代表に、全国の観光地で「オーバーツーリズム(観光過剰)」の問題が顕在化しています。「観光 = 地域の活性化」のイメージがあるかもしれませんが、一概にそうではないのがオーバーツーリズムの問題点です。

そこで今回はニセコ町をはじめとするオーバーツーリズムの事例とその問題点・課題点や、想定される対策についてまとめました。話題のオーバーツーリズムが気になる方はぜひチェックしておきましょう。

また、不動産会社である当社の目線から、この「オーバーツーリズム」を逆手に取った不動産投資のスタイルも紹介しています。オーバーツーリズムをチャンスに変えて、大きな利益を狙いたい投資家の方もぜひ最後まで読んでみてください。

- 「ニセコ町」のオーバーツーリズムが話題に!浮き彫りになった3つの問題点

- ニセコ町以外のオーバーツーリズムの事例2選

- オーバーツーリズムで解決すべき3つの課題

- オーバーツーリズムの課題を解決する3つの対策

- オーバーツーリズムを逆手に取った不動産投資を紹介

- まとめ

「ニセコ町」のオーバーツーリズムが話題に!浮き彫りになった3つの問題点

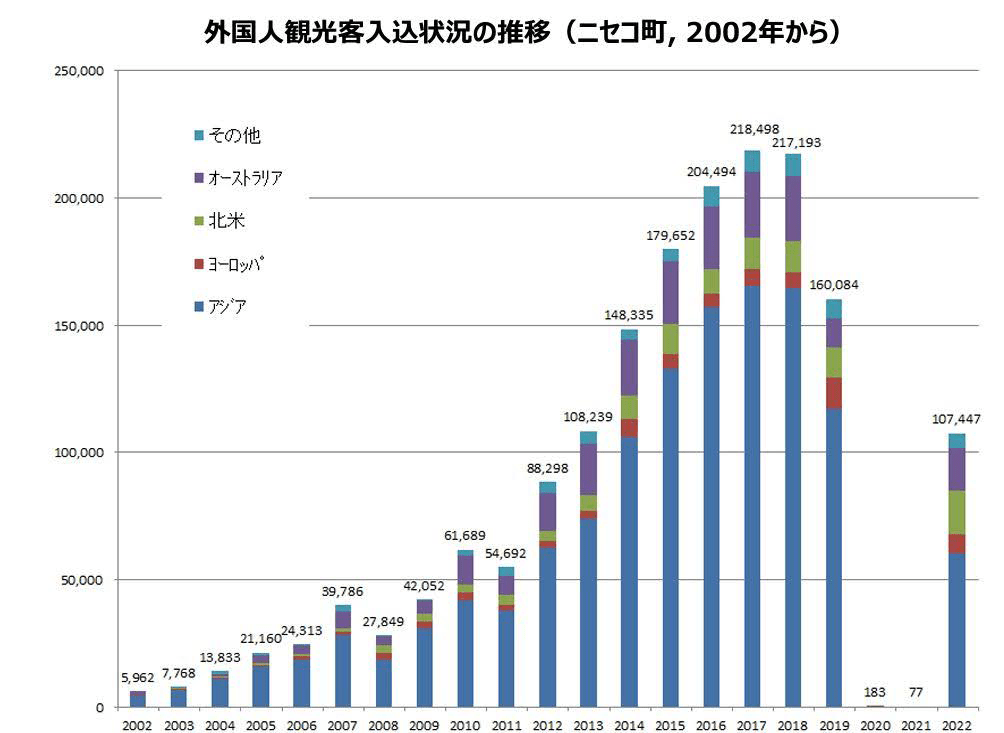

北海道の「ニセコ町」の観光客が増えすぎて「オーバーツーリズム」の状態となっています。ニセコ町は2023年6月時点で人口4,946人の小さな街にもかかわらず、2022年の外国人観光客は年間10万人超。人口ひとりに対し、観光客が20人もいるような状況です。中国をはじめとするアジア地域や、北米・オーストラリアの観光客を中心にニセコ町は人気があります。

※2020/2021はコロナで流入を止めたため激減

2020年・2021年はコロナの影響で外国人観光客の流入がほぼストップしましたが、再度2019年以前の水準(年間20万人前後)に戻る可能性もあるでしょう。この「オーバーツーリズム」状態にあるニセコ町では、下記3つの大きな問題が浮き彫りになっています。

- 家賃・物価の極端な高騰

- 外国資本の過激な流入

- 懸念される観光客減

それぞれ見ていきましょう。

ニセコ町の問題①:家賃・物価の極端な高騰

ニセコ町では家賃や物価が極端に高騰しています。特に「食べ物の物価」の高騰が顕著で、ラーメン1杯が3,000円で提供されていたり、おにぎりが1個1,000円で販売されていたりする状況です。外資系ホテルの乱立により観光客の宿泊場所はかろうじて確保できているものの、飲食店が根本的に足りていないのが原因とみられています。

しかし給与水準が日本のおよそ2倍となっているオーストラリアからの観光客にとっては、円安の影響もあって「これでも安い」とのこと。現地の住民だけが物価高騰で大きなダメージを受けています。嫌でも現地の価格水準で商売を立ち上げたり、ニセコ町外への移住を検討したりしないといけないフェーズに突入するのも時間の問題でしょう。

ニセコ町の問題②:外国資本の過激な流入

ニセコ町の観光産業を支えているのは「外国資本」といっても過言ではありません。香港・シンガポールなどの投資家がこぞってニセコ町に投資し、ホテルをはじめとした宿泊・観光施設を次々と建設しました。現在ニセコ町にあるホテルはほとんど外国資本で、日本企業が建てたものはごくわずかです。

本来は観光客が増えれば、その地域の観光産業が潤うのが自然でしょう。しかしあまりにも外国資本の比重が高くなっているために、「観光客が増えてもニセコ町が儲からない」という負のスパイラルに陥っています。このままではニセコ町が「日本にある、日本ではない観光地」になってしまうかもしれません。

ニセコ町の問題③:懸念される観光客減

「ニセコ町の観光客は今後減ってしまうのでは?」という指摘もあります。一部の観光施設では下記のような現状があり、顧客満足度の低下が見受けられるとのことです。

- 極端な利用料金の値上げ

- スキー場リフトなどの待ち時間増加

- 同類サービスの過剰な供給

上記の問題は、観光客が増えれば増えるほど顕在化していきます。根本的な収容人数を増やすか、受け入れ人数を制限することで対策するしかありません。外国資本の過激な流入をセーブしつつ、持続可能な観光地へとシフトチェンジすることが、ニセコ町にとってのターニングポイントとなるでしょう。

ニセコ町以外のオーバーツーリズムの事例2選

ニセコ町以外で起きているオーバーツーリズムの事例を2つ紹介します。

- 神奈川県鎌倉市

- 京都府京都市

それぞれ見ていきましょう。

神奈川県鎌倉市

神奈川県鎌倉市では「長谷寺」や「鎌倉大仏」に向かう際に通る「江ノ島電鉄」が観光客により過剰に混雑している状況です。さらに鎌倉では生活道路と観光道路が分けられていないことから、地域住民の生活に大きな負担がかかっています。今後国や市を挙げて対策に取り組み、観光客が増える大型連休にはモノレールなどの代替交通手段を提案する予定です。

参考環境省

京都府京都市

京都府京都市ではオーバーツーリズムによる「バス」の混雑が大きな問題となっています。ベビーカーで乗り降りができない、観光客の荷物がありすぎて乗降し損ねるなど、地域住民の生活をおびやかしている状況です。

参考京都市

これを受けて京都市では、市内のバスに1日乗り放題できる「バス1日券」の販売を2023年9月末で終了しました。そのほか臨時バスを増便したり観光地への直行便を設けたりするなどの対策も進めていますが、根本的解決には至っていません。

オーバーツーリズムで解決すべき3つの課題

オーバーツーリズムで観光地が損失を被らないためには、下記3つの課題を解決しなければいけません。

- 地域の生活環境/経済へマイナスの影響を与え得る

- 公共交通機関が極端に混雑してしまう

- インバウンド収入が外国資本に流れてしまう

それぞれ詳しく解説します。

課題①:地域の生活環境/経済へマイナスの影響を与え得る

オーバーツーリズムは地域の生活環境や経済へマイナスの影響を与えてしまうケースもあります。生活環境に与え得るマイナスの影響の例が「ゴミ問題」です。マナーの悪い観光客が溢れたゴミ箱や路上にゴミをポイ捨てし、地域住民がボランティアでゴミ拾いをしているケースも少なくありません。観光客がいなければ、ゴミ拾いの頻度は少なくて良いはずです。

また「観光 = 現地にお金を落とす」イメージがあるかもしれません。しかし増えすぎた観光客への嫌悪から地域住民が現地の店舗を利用しなくなれば、観光関連以外の事業は徐々に衰退していきます。「観光業も維持し、地域住民の生活も守る」ような対策が必要でしょう。

課題②:公共交通機関が極端に混雑してしまう

オーバーツーリズムにより、公共交通機関が極端に混雑してしまうのも課題として挙げられます。たとえば千葉県の温泉地・別府では、2011年度 ~ 2022年度の12年間で路線バスの便数が32本から3本に激減しました。これにより、観光客と住民がバスとタクシーを奪い合う事態になっているといいます。

参考NHK

バスの便数やタクシーの運行数は年々減少傾向です。地域住民の生活に影響をきたさないよう、交通手段の拡充をしなければいけません。

課題③:インバウンド収入が外国資本に流れてしまう

はじめに解説したニセコ町が顕著な例ですが、多くの観光地でせっかくのインバウンド収入が外国資本に流れてしまう現状があります。日本の観光地に投資する海外投資家や海外企業が多いことから、ホテルなどの宿泊・観光施設は外国資本になりがちです。しかし外国資本の企業が市場を席巻してしまうと、本来は地域や国内企業に入るはずのインバウンド収入が外国に流れてしまいます。

これでは、いくら外国人観光客がお金を落としても、日本の市場経済には反映されません。さらに「外国人観光客に対応するために、その国の出身者を雇う」という流れが生まれ、日本人の雇用機会すらも奪われてしまうでしょう。インバウンド収入が正しく国内に流れ込むような仕組み作りが必要です。

なお、このような「外国人投資家による日本への投資」については下記の記事でまとめているので、気になる方は参考にしてみてください。

参考【2023】海外投資家から日本の不動産が人気な理由とは?今後の動向予想も含めて詳しく解説

オーバーツーリズムの課題を解決する3つの対策

先ほど挙げた3つのオーバーツーリズムの課題を解決するために必要な対策は下記の3つです。

- 観光客の分散・人数制限をする

- 観光客の交通手段を拡充する

- 外国人の土地取得/創業/雇用に条件をつける

それぞれ詳しく見ていきましょう。

対策①:観光客の分散・人数制限をする

地域の生活環境をおびやかさないためには、観光客の分散や人数制限をするのが効果的です。オーバーツーリズムは「際限なく観光客を受け入れている」からこそ生じてしまいます。地域ごとにキャパシティを設け、それを超えないようにすれば多くの問題が解決するでしょう。

また観光客の荷物を空港や商業施設で一時預かりし、最小の荷物だけで移動できるようにする「手ぶら観光」も有効施策です。手ぶら観光ができれば、手元にゴミ袋を持って歩く余裕が生まれます。ゴミ袋の配布とともに行えば、ゴミのポイ捨てによる景観破壊が大幅に改善されるかもしれません。

対策②:観光客の交通手段を拡充する

観光客の交通手段を拡充し、地域住民の交通の便が損なわれないようにしなければいけません。とはいえバスなどの公共交通機関の担い手は年々減少しており、一時的な観光需要のために復活させるのは難しいでしょう。

そのため個人タクシーや相乗りを活用する「ライドシェア」のような仕組みも検討すべきです。日本におけるライドシェアはまだ法整備が不十分で、国民の理解も得られていません。しかしライドシェアは観光地における交通手段のカギを握る仕組みといえるため、具体的な検討が求められています。なおライドシェアについては下記の記事で解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。

参考日本でライドシェアが解禁されるかも?普及の4つの課題や不動産市場への影響を解説

対策③:外国人の土地取得/創業/雇用に条件をつける

観光地におけるインバウンド収入を外国資本へ流入させないためには、外国人の土地取得や創業・雇用に条件をつける必要があると考えられます。実は外国人がほぼ「完全フリー」に土地や建物などの不動産を取得できるのは、世界のどこを見ても日本のみです。

また経営者の国籍問わず、外国人を雇用するために日本人雇用の条件が存在しません。これでは観光業におけるインバウンド収入が外国資本に流れるのも当然で、多くの専門家も問題視しています。

参考中村伊知郎. "オーバーツーリズムと定住外国人の流入に関する問題." 総合危機管理 4 (2020): 65-68.

外国人の土地取得や創業・雇用に条件をつけられれば、国内企業が観光地を整備し、インバウンド収入を日本国内に循環できる正しい仕組みができるはずです。国内観光産業が「外国資本へのボランティア」のような状態に終始しないよう、法整備をしなければならない段階に突入しているといえるでしょう。

なお、外国人の土地取得については下記記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

参考外国人が自由に土地売買できるのは日本だけ!?3つの問題点や取引規制の動向を徹底解説

オーバーツーリズムを逆手に取った不動産投資を紹介

問題となりがちな「オーバーツーリズム」を逆手に取って「不動産投資」をすれば、非常に大きな利益を得られるかもしれません。オーバーツーリズムについて知るついでに、ぜひチャンスに変える不動産投資の2つの手法について知っておきましょう。

- 空き家活用

- キャピタルゲイン(売却益)狙いの土地・マンション投資

それぞれ詳しく解説します。読んでみて観光地への不動産投資に興味がわいた方は、ぜひ当社の無料相談をご利用ください。過度な勧誘はしませんが、あなたにピッタリの投資手法をご提案いたします。

投資スタイル①:空き家活用

オーバーツーリズムに乗じた代表的な不動産投資手法は「空き家活用」です。やり方は単純で、安くなった「ボロ空き家」を観光地で購入して最低限のリフォームをし、民泊として貸し出すだけ。周囲のホテルよりも安い料金に設定すれば、必然的に宿泊客が集まります。

最近では「古民家」のブームもあり、ホテルに近い料金でも民泊が観光客に好まれるケースもあるでしょう。少ないコストで大きなリターンを狙える可能性があるため、観光客が増えているエリアの空き家情報をチェックしてみてください。

投資スタイル②:キャピタルゲイン(売却益)狙いの土地・マンション投資

オーバーツーリズム気味になっているエリアで、キャピタルゲイン(売却益)狙いの土地・マンション投資をするのもおすすめです。一般にオーバーツーリズムになるほど観光産業が伸びると、ホテルなどの建物が乱立する関係で地価や不動産価格が大きく上がります。つまり地価や不動産価格が上がるより先に買っておき、爆上げしたタイミングで即売れば大きな利益が狙えるということです。

リスキーな手法ではあるものの、上手くいけば短期間で数百万円 ~ 数千万円単位の儲けを出すこともできます。当社でも全国各地のマンションを紹介できますので、このスタイルの投資に興味がある方はお気軽に無料相談をご利用ください。

まとめ

北海道のニセコ町をはじめとする観光地で起きているオーバーツーリズムでは、地域の生活環境や経済へマイナスの影響を与えたり、外国資本へインバウンド収入が流れていったりと負の側面が表れ始めています。観光客を分散させたり、外国人の土地取得や創業・雇用に制限をつけたりするなど、根本的な対策が必要です。

しかし投資家にとって、この「オーバーツーリズム」は不動産投資のチャンスになり得ます。空き家の活用やキャピタルゲイン狙いの土地・マンション投資も検討してみましょう。当社でもさまざまなスタイルの不動産投資を提案できるため、気になる方はお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ