日本でライドシェアが解禁されるかも?普及の4つの課題や不動産市場への影響を解説

- 更新:

- 2023/10/09

2023年9月、菅前総理が『「ライドシェア」の解禁も含め、タクシー不足への対策を早急に検討すべきだ』と述べたことで「ライドシェア」が話題となっています。すでに海外の多くの国で普及しているライドシェアですが、ついに日本にも普及するかもしれません。

参考NHK『菅前首相"「ライドシェア」解禁含めタクシー不足対策検討を"」

しかし「そもそもライドシェアって何?」「なぜ海外では普及しているのに、日本ではほとんどなじみがないの?」と疑問を感じている人も多いはず。そこで今回は、ライドシェアの基本から日本におけるライドシェア普及の課題まで詳しく解説します。

また一見まったく関係ないかのようにも見えますが、ライドシェアが普及すれば不動産市場にも少なからず影響が出得るでしょう。ライドシェアの不動産市場への影響も解説するので、リスク回避のためにも投資家の皆さんはぜひチェックしてください。

ライドシェアとは?

「そもそもライドシェアって何?」という方のために、まずはライドシェアの概要から見ていきましょう。

ライドシェアは「相乗り」のこと

ライドシェアは「車の相乗りサービス」のことです。同じ目的地へ向かう人の車の空席に乗せてもらい、ガソリン代などを負担し合うことで費用を節約できます。いわゆる「ヒッチハイク」のようなものを、アプリ等で効率的に行えるようにしたものです。

またライドシェアには、タクシーのような「配車型の相乗りサービス」も含まれています。こちらは一般のドライバーがタクシー運転手のようにお客さんを乗せ、目的地まで送り届けるというもの。このタイプが普及する海外ではドライバーは報酬として、お客さんからお金を受け取ります。

詳しくはこのあと「日本におけるライドシェア普及の4つの課題」で解説しますが、日本では法規制により前者の「車の相乗りサービス」しか普及していません。今後は後者のような「配車型の相乗りサービス」が普及するよう、法律が改正される可能性も考えられるでしょう。

カーシェアリングとは異なる

混同している人が多いので念のため解説しますが、ライドシェアは「カーシェアリング」と呼ばれるサービスとは異なります。カーシェアリングは、あくまで事業者や個人が持っている「車そのもの」を貸し出すサービスです。ドライバーは直接介在しない点をぜひ押さえておきましょう。

海外では年平均16.3%のスピードで市場が成長する見込み

日本で配達サービス「ウーバーイーツ」を普及させたアメリカの「Uber」を中心に、海外ではすでに多くのライドシェアサービスが普及し始めています。高精度の市場調査を行っているFortune Business Insightsによれば、2021年から2028年までのライドシェア市場の年間平均成長率は、16.3%にのぼるとの予測となっています。

参考Fortune Business Insights「ライドシェアリング市場規模、シェア、成長、予測【2028年】」

海外では急成長を遂げるライドシェア市場ですが、日本はまだ「置いてけぼり」の状態。今後どのような動きがあるか注目です。

日本でライドシェア解禁が検討される2つの理由

菅前総理の発言をはじめ、日本で「ライドシェアを解禁したほうがいいのでは」という話題が持ち上がっているのには、下記2つの理由が考えられます。

- 観光地等のタクシー運転手が大幅に不足している

- 地方・郊外の移動手段確保が求められている

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

理由①:観光地等のタクシー運転手が大幅に不足している

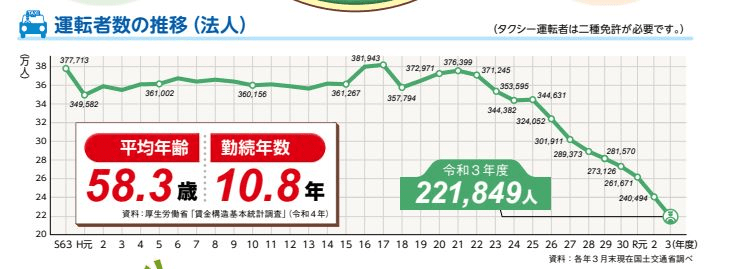

観光地などを中心に、タクシーの運転手が大幅に不足しています。平成25年ごろまで34万人以上いた法人タクシー運転手は、令和3年度時点で約3分の2にあたる221,849人にまで減少しました。

タクシー運転手の平均年齢が58.3歳となっていることからも分かるように、高齢化による引退者が続出したのが最大の原因といえます。また新型コロナの蔓延により、客数の大幅減少から廃業に追い込まれたタクシー事業者も多くありました。そのため令和に入ってからの運転手の減り具合が顕著です。

新型コロナが収束し訪日する外国人観光客が回復傾向にありますが、タクシー運転手の数はむしろ減少の一途をたどっています。ライドシェアを解禁し、不足するタクシーを補うのがひとつの選択肢といえるでしょう。

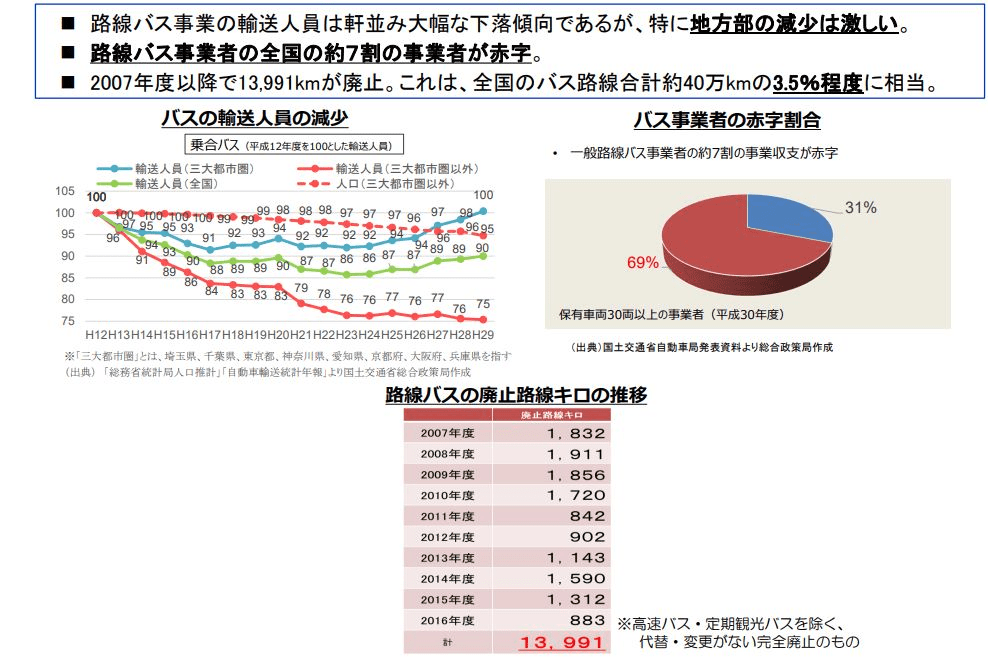

理由②:地方・郊外の移動手段確保が求められている

地方や郊外ではタクシー会社の廃業やバス・電車の路線廃止が相次いでおり、代わりとなる移動手段の確保が求められています。国土交通省資料によれば、2007年から2017年にかけて13,991kmもの路線バスが廃止になりました。特に地方部におけるバス運転手の減少が激しいとの統計もあります。

特に過疎化が進行している地域では、もともとタクシーや電車がなく廃止した路線バスだけが移動手段だったというケースも出てきている状況です。ライドシェアも選択肢に入れながら交通インフラを整えないと、地方・郊外在住者が日常的な買い物にすら行けない事態になりかねません。

挙句の果てにこのような状況にもかかわらず、世論は「高齢者は危ないから免許を返納しろ」という方向に傾いています。「インフラを整えないと免許返納できない」のが現実であり、政府の積極的な取り組みが求められるでしょう。

日本におけるライドシェア普及の4つの課題

日本でライドシェアを普及するには、下記4つの大きな課題があるとみられています。

- 有償での相乗りが禁止されている

- タクシー事業者の仕事が奪われる

- 安全性を担保するための法整備が必要

- ネット調査では「導入されても使いたくない」派が過半数

それぞれの課題について詳しく解説します。

課題①:有償での相乗りが禁止されている

日本は法律により有償での相乗りが禁止されており、ライドシェア普及の足かせとなっています。有償での相乗りはいわゆる「白タク」と呼ばれる行為に該当し、無許可でタクシー業を行ったことになり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。

(一般旅客自動車運送事業の許可)

第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

第九十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。

ただし禁止されているのは「乗せた対価として報酬をもらう行為」であり、かかったガソリン代や人件費を請求するのは問題ありません。とはいえこのままでは乗せた側のメリットが小さいため、法改正なしにライドシェアは普及しない可能性が高いでしょう。

課題②:タクシー事業者の仕事が奪われる

ライドシェアは不足するタクシー運転手への対策のはずが、報酬体系のバランス調整や法整備を進めないと仕事を奪うことになりかねません。車両代や事務所の固定費などを回収するために価格を上乗せしなければいけないタクシー事業者とは異なり、ライドシェアを提供する個人は燃料費以外のお金がかからないのがネックです。

つまりライドシェアによって価格相場が破壊され、多くの消費者は「こっちのほうが安いからタクシーはいらないよね」と考えライドシェアを利用するでしょう。たちまちタクシー事業者は廃業に追い込まれ、地方や郊外の移動手段がさらに失われてしまうリスクが高いです。頭ごなしにライドシェアを解禁せず、タクシー事業者との擦り合わせをしていく必要があります。

課題③:安全性を担保するための法整備が必要

ライドシェアの安全性を担保するためにも法整備が必要です。すでにライドシェアが普及しているアメリカや中国などでは、車内での強姦や暴力が多発しています。2018年には中国で殺人事件も発生しました。

安全確保のためには、運転者の身元確認を徹底する法律などを定める必要があるでしょう。タクシーとは違い運転者の飲酒の有無や車検の履歴・保険の加入状況も確認できないため、そうした点についても仕組みづくりが必要です。

課題④:ネット調査では「導入されても使いたくない」派が過半数

紀尾井町戦略研究所株式会社がYahoo!クラウドソーシングを利用し、全国の18歳以上の男女1,000人にアンケートを取ったところ、ライドシェアの導入そのものは賛成派が多いものの「ライドシェアが導入されても使いたくない・あまり使いたくない」と回答した人が52%にのぼりました。

同アンケートによれば、タクシーより低料金で利用できるのが魅力に感じている人が多い一方、やはり事故時の対応や補償に関する不安の声が多くありました。このような状況から推察するに、安全性が確保されるまではライドシェアを本格的に普及させるのは難しいかもしれません。

ライドシェアの導入は不動産市場にも影響する!

ライドシェアがもし導入されたら、不動産市場にもいくつか影響を及ぼすとみられます。海外での不動産市場と関連したライドシェアの動きや、日本において考えられる直接的な影響を見ていきましょう。

アメリカのウーバーは不動産会社とも提携

2016年からアメリカのウーバーは不動産会社と提携し、ライドシェアと公共交通機関の利用を促進する事業を開始しています。事業の概要は下記のとおりです。

- 提携不動産会社の管理物件への入居者に毎月100ドルの補助金を支給

- 100ドルのうち30ドルはウーバーのライドシェアに利用可能

- 残りの70ドルは公共交通機関に利用可能

- 最寄り駅・バス停までならウーバーの相乗りサービスが5ドル以下で利用可能に

提携した不動産会社にとっては「車を持たない人」が入居したいと思える物件づくりを実現できています。車庫・駐車場も不要なため、管理コストも下げられるでしょう。もし日本でもライドシェアが解禁されれば、同様のサービスが展開できるようになるかもしれません。

立地の良い物件の優位性が下がる可能性あり

もし「自動運転型」の無人ライドシェア(無人タクシーのような仕組み)が普及すれば、立地の良い物件の優位性が下がってしまう可能性があります。人件費がかからない自動運転型ライドシェアは、間違いなく従来のタクシーや人が運転するライドシェアよりも安く利用できるでしょう。つまり、わざわざ価格の高い好立地物件よりも、少し郊外にある安い物件を選んでライドシェアを使ったほうが、金銭的なメリットを受けられます。

すでにサンフランシスコなどの地域では自動運転型の無人ライドシェアが普及しており、日本も近い将来の導入が期待されます。不動産投資家の方は、動向をしっかりとチェックしておく必要があるでしょう。

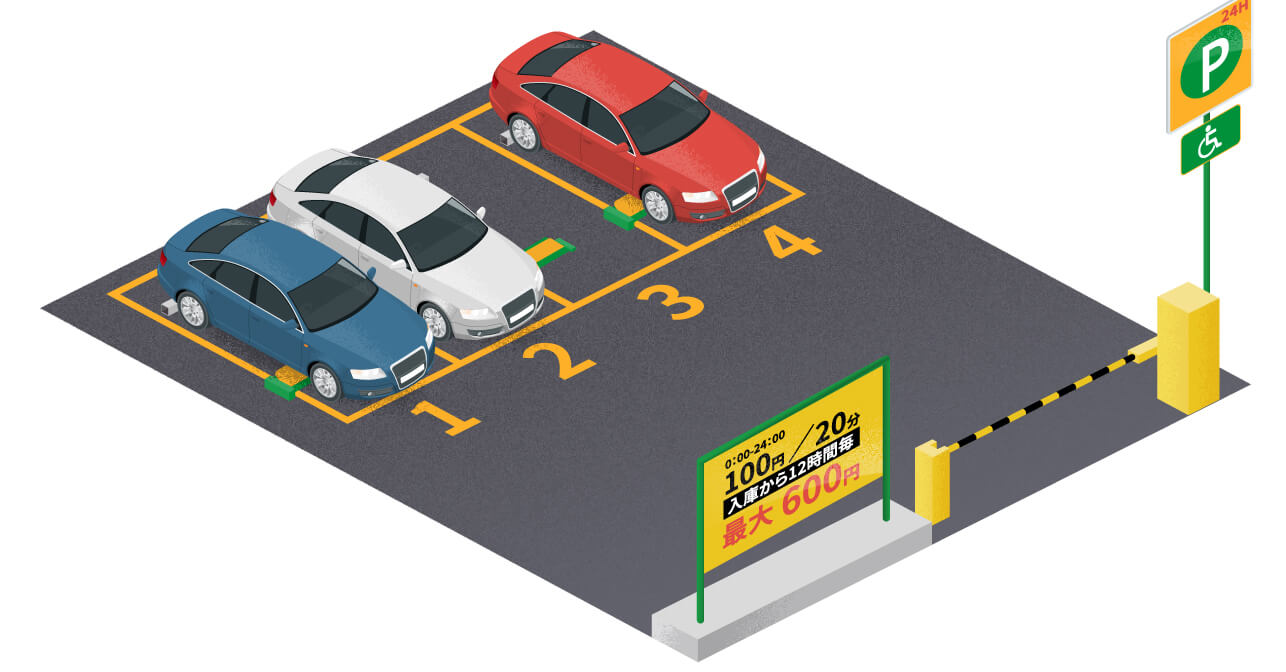

「駐車場付き物件」は不要化するかも?

先ほど解説した「ライドシェアサービスと不動産会社の提携」や「自動運転型ライドシェア」が普及すれば、もはや単身者層で車を持つ人はほとんどいなくなるかもしれません。つまり「駐車場付きの物件」は、需要が大きく下がるリスクが考えられるでしょう。すでにライドシェアの普及が進んでいるボストンにおいては、近い将来駐車スペースが48%ほど減ると予測が立てられています。

もしライドシェアの普及を前提にこれから投資物件を買うなら、リスクの低い「駐車場のついていない区分マンション」がおすすめです。もちろん当社では該当の物件を多数取り扱っておりますので、ご興味がある方は無料会員登録しないと見られない当社秘蔵の非公開物件情報を確認してください。

まとめ

菅前首相の発言をきっかけに、日本でも車の相乗りサービス「ライドシェア」が解禁される可能性が出てきました。もしライドシェアが普及すれば、観光地などのタクシー運転手不足や地方・郊外の移動手段確保などの効果が期待できるでしょう。

しかし日本でライドシェアが普及するには、まず法改正から進めていかなければいけないのが現実です。タクシー事業者の仕事が奪われないように調整しつつ、安全性の高いライドシェアが運用できる仕組み作りが必要となります。

不動産市場においては、もし将来的に自動運転を使ったライドシェアが普及すれば、駐車場付きの物件や立地の良い物件の優位性は大きく下がるリスクが考えられるでしょう。まだまだ見通しの立っていないライドシェアですが、普及する前提でリスク回避しつつ投資するなら「駐車場のない区分マンション」がおすすめです。

当社では豊富な区分マンションを取り扱っておりますので、将来のリスクも低い投資を始めたいならぜひ無料相談をお申し込みください。

この記事の執筆: 及川颯

プロフィール:不動産・副業・IT・買取など、幅広いジャンルを得意とする専業Webライター。大谷翔平と同じ岩手県奥州市出身。累計900本以上の執筆実績を誇り、大手クラウドソーシングサイトでは契約金額で個人ライターTOPを記録するなど、著しい活躍を見せる大人気ライター。元IT企業の営業マンという経歴から来るユーザー目線の執筆力と、綿密なリサーチ力に定評がある。保有資格はMOS Specialist、ビジネス英語検定など。

ブログ等:はやてのブログ

![[KSI Web調査] ライドシェア解禁に賛成45%、反対33%(紀尾井町戦略研究所)](/images/forbeginners/reference_231009-02-04.png)