【2023年最新版】投資用マンションの価格推移をどこよりもわかりやすく解説します!

- 更新:

- 2023/09/20

投資用不動産の購入を検討されている方にとって、「近年の不動産価格は上昇傾向なのか、下降傾向なのか」といった価格推移や、「これから価格上昇が見込めるのか」といった見通しについての情報はとても重要なトピックと言えます。

新型コロナウイルスや東京オリンピックなどは、不動産の価格にも大きな影響を与えました。先が読みづらい状況が続いていることから、投資用物件の購入を迷っている方も少なくないでしょう。

本記事前半では、投資用不動産の価格推移と、大都市圏における直近10年の価格推移グラフと傾向について解説します。後半では投資用不動産の価格変動が起こる可能性のある要因を紹介。今後注目したい「大阪」が持つ可能性についても言及します。

「確実に上がる」「確実に下がる」と断言できる地域や物件は存在しません。しかし、情報をこれからの見通しに役立てることは充分できます。本記事を読むことで「どういった情報が先々の判断材料となるのか」を理解し、不動産投資の参考にしていただけましたら幸いです。

投資用不動産の価格推移

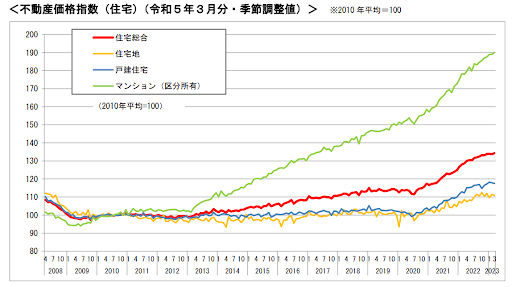

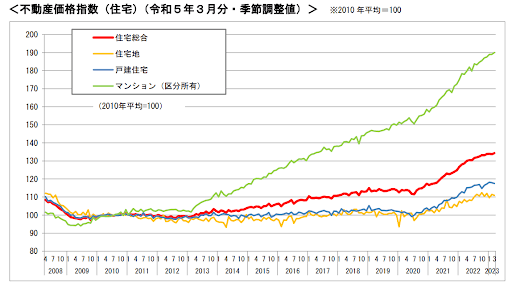

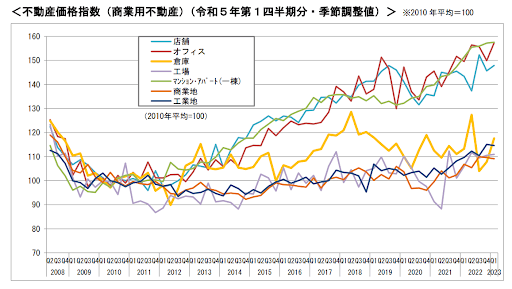

この項目では、国土交通省が公開している「不動産価格指数」をもとに、2008年から2023年4月までの投資用不動産の価格推移を見ていきます。

住宅用不動産

不動産価格指数とは、不動産価格の動向を指数化した数値です。2010年の平均価格を100(基準値)として、四半期ごとの価格が基準値よりどれだけ上下したかを表し、国土交通省より約1ヶ月ごとに公開されます。

国土交通省が作成したグラフを参照すると、区分所有マンションは2013年からの10年で上昇を見せています。2021年の7月のみ大幅に下落しているように見えますが、同年4月と比較した実際の下落率は1%程度。それ以降はわずかな下降がありながらも、順調に上昇していることがわかります。

一方戸建住宅は長年ほぼ横ばいの価格推移でしたが、2020年半ばからゆるやかに上昇。現在は、区分所有マンションと同様の価格推移となっています。

商業用不動産

商業用不動産は住宅用不動産と比べると上昇幅や下落幅が大きく、安定した価格推移になっていないことが特徴です。比較的なだらかな推移をしているのが商業用の「マンション・アパート(一棟)」でしたが、2020年以降は急激な価格の上昇が見られています。上記のグラフからも、店舗や倉庫や工場に使用される商業用不動産は、マンションやアパートといった住宅用不動産と比べて価格の変化が激しいと言えるでしょう。

価格の変動幅が大きく変化が読みづらいという点では、商業用不動産は住宅用と比べて中・上級者向けであると言えます。商業用不動産に投資をおこなう際は、住宅用の物件と併せたポートフォリオを作り、リスクヘッジを踏まえた分散投資が望ましいでしょう。

不動産投資における分散投資やポートフォリオの考え方については、以下の記事をご覧ください。

参考不動産投資のポートフォリオとは?その重要性やノウハウを解説!

地域ごとの住宅用不動産の価格推移

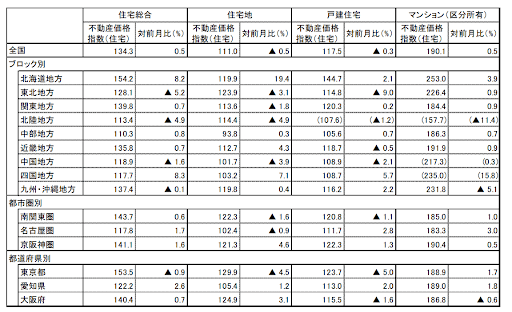

地域ごとの「不動産価格指数(住宅)」は、戸建住宅とマンション(区分所有)に分かれています。2023年6月に発表された、2023年3月時点でのマンション(区分所有)の不動産価格指数は全国で151.8。2010年を基準としていることから、区分所有マンションの価格は全国規模で軒並み2010年より上昇していることが伺えます。対前月比(%)は一部例外を除き、数%単位での上昇や下落が見られます。

「対前月比(%)」は短期的な価格推移を示しているため、中長期目線でおこなう不動産投資ではあまり気にしすぎる必要はないでしょう。もし1年 ~ 2年単位で目覚ましく上昇している地域が見られた場合は、上昇幅を追う際の参考になるかもしれません。

「不動産価格指数(住宅)」では、住宅地と戸建住宅において2010年を基準として100を下回っている地域がいくつか見られます。理由として、人口の流出や震災リスク、工業開発と連動した住宅用物件の価値上昇のピークアウトなどが考えられます。一方、マンション(区分所有)は、全地域において100以上の数値です。

上記のデータからは、マンション(区分所有)は全国的に2010年から価格が上昇していることが読み取れます。地域ごとの傾向では、中部地方・中国地方・四国地方を除いた地域で全体的な価格上昇傾向が見られると言えるでしょう。

次からは、三大都市圏がある関東地方と首都圏、近畿地方、中部地方に焦点を当て、地域ごとの傾向を解説します。

関東地方

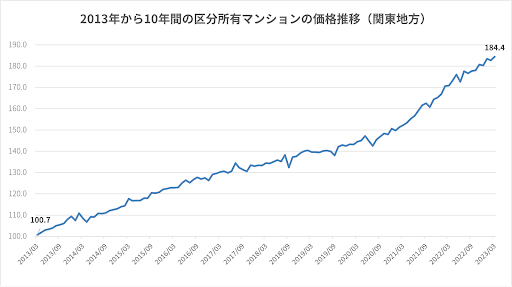

東京23区、横浜市や川崎市など大都市を抱える関東地方での投資用マンションの価格推移はどうなっているのでしょうか。ここからは、関東地方における投資用マンションの価格推移について、グラフをもとに分析していきます。

国土交通省のデータにおける関東地方とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の1都7県です。関東地方の不動産価格指数を見ると、緊急事態宣言発出後の2020年6月と7月はやや下落していますが、年々上昇している傾向が見て取れます。

区分所有マンションに絞って、2013年から2023年までの10年間の価格推移を見てみましょう。区分所有マンションの価格指数は、2013年3月は100.7だったのに対し2023年3月の指数は184.4。約1.8倍の上昇です。

2013年9月8日に東京オリンピックの開催が決定しました。2013年から10年間の価格推移をグラフにすると、開催決定後は、一時的な下落はありながらも安定した価格上昇を見せています。

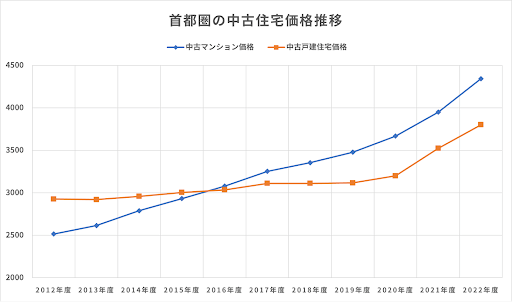

首都圏

次に、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の不動産価格を見ていきましょう。

公益財団法人東日本不動産流通機構(レインズ)が発表しているデータをもとに、首都圏における2012年から10年間での中古不動産価格の推移をグラフ化しました。中古マンションは、年々上昇している中、2019年から上昇幅が拡大しています。戸建住宅も、2020年から急上昇中です。

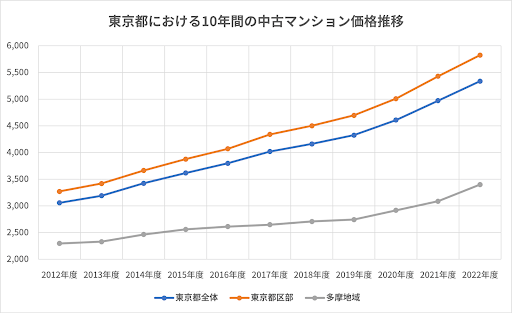

中古マンションに絞って、2012年からの10年間の価格推移グラフを見てみましょう。東京都全体、都心部、多摩地域における10年間の中古マンションの価格推移グラフは、次のようになっています。価格差はありますが、それぞれ順調に上昇している傾向が見られます。2019年からは、価格上昇度合いが強まっている傾向です。

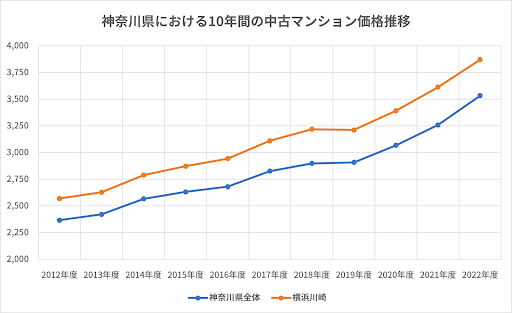

次のグラフは、神奈川県と横浜市川崎市における10年間の中古マンション価格推移グラフです。

こちらも、首都圏や東京都同様に2019年を境に急上昇が見られます。

近畿地方

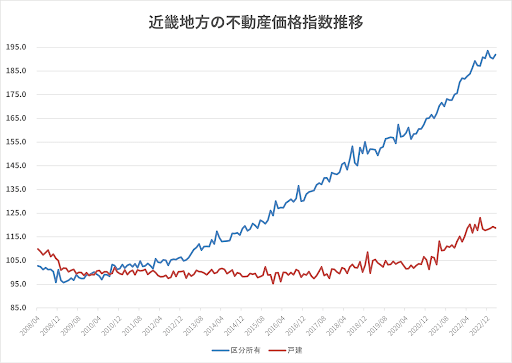

国土交通省のデータにおける近畿地方とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県を指します。近畿地方では2012年の2月に価格が急上昇。以降、順調に上昇を続けています。

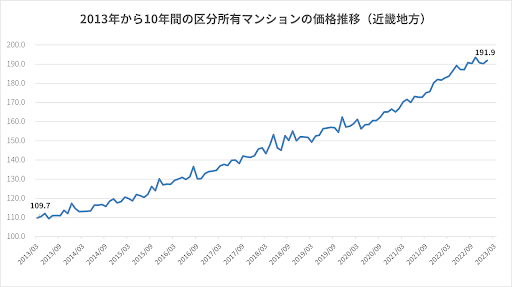

近畿地方における区分所有マンションの10年間の価格推移は、以下グラフのように上昇。2013年3月時点で109.7だった価格指数は、10年後の2023年3月には191.9まで上昇しました。

中部地方

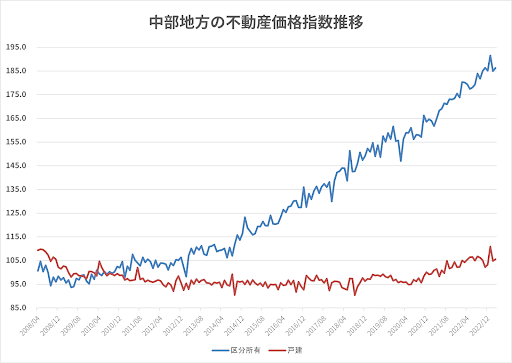

最後に、中部地方の不動産価格指数推移を紹介します。国土交通省での中部地方とは、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県です。中部地方では、区分所有マンションが2014年の2月と8月に急激に上昇。その後上昇の度合いが増し、2023年現在の区分所有マンションの指数は186.3となりました。

中部地方で特筆すべき点は、戸建住宅の価格指数が関東や近畿地方と比較して低めであることです。総務省統計局が5年に1度実施する「住宅・土地統計調査」によると、全国の持ち家住宅率が61.2%であるのに対し、愛知県の同比率は59.5%。中部地区で最も人口が多い名古屋市のある愛知県の持ち家住宅率の低さが、戸建住宅の価格の上げ止まりを招いていると考えられます。

2013年から10年間の、中部地方におけるマンションの価格推移グラフは、次のとおりです。先述のように、2014年に一気に123.3に上昇して以来、上昇を続けています。

参考総務省 平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要

不動産価格指数の推移から読み取れる価格傾向

国土交通省の不動産価格指数から読み取れる価格傾向をまとめると、以下のようになります。

- 住宅用不動産はマンションを筆頭に、右肩上がりに価格が上昇している

- 商業用不動産は価格の変動幅が大きく、規則的な動きをしていない

- マンションは全国的に、住宅地や戸建住宅は一部地域を除き価格が上昇している

これらの内容から、特に住宅用の不動産は一部地域や例外を除き、10年間にわたり安定して価格上昇をしてきたことがわかります。

一方で、「今が価格上昇のピークなのではないか」「コロナや震災など、イレギュラーな出来事の影響で価格が下落していくのではないか」といった不安を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで次の項目では、投資用不動産の価格変動に影響を与える要因について見ていきます。

投資用不動産の価格変動が起こる可能性のある要因

住宅用不動産の価格変動が起こる可能性のある要因を知ることで、今後不動産投資をする際の判断材料にすることができます。本記事では、次の4点を紹介。

- 東京オリンピック(2021年)の余波

- 新型コロナウイルス感染症の影響

- 人口の増減や大都市圏への人口流入

- 大阪万博(2025年)の開催

それぞれ見ていきましょう。

東京オリンピック(2021年)の余波

2013年9月に東京オリンピックの開催が決定して以来、不動産の価格は年々上昇してきました。オリンピックに向けて施設や交通網の整備が行われたことに加えて、外国人投資家が投資していたことが原因です。東京オリンピックが終わり、外国人投資家が物件を手放したとはいえ、区分所有マンションの価格に未だ下落の兆しはありません。

2023年7月、東京オリンピックの選手村であったタワーマンション「晴海フラッグ」の第1期入居抽選が行われます。「晴海フラッグ」は東京駅や銀座、新橋など都心部への利便性や景観の良さなどから人気の分譲マンションです。5千万円からと比較的安価で購入できることも魅力となっています。

中央区晴海地域には「晴海フラッグ」のある中央区や湾岸エリアは、元々人気のある地域でした。湾岸エリアは、東京オリンピックを契機にさらに人気が上昇。「晴海フラッグ」だけでなく「パークタワー勝どき」も2024年より入居開始予定となっています。

参考首都圏タワマンの需要動向はどうなる?五輪・パラ選手村マンション、秋に販売開始!

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルスの感染拡大による経済的な影響から、不動産価格が大きく下落した時期がありました。先述した不動産価格指数のグラフでも、2020年中頃にマンション・戸建住宅・住宅地の不動産価格指数が軒並み下落している箇所があり、新型コロナウイルスの影響が伺えます。

しかし、2020年後半から各グラフは再び上昇を見せており、特にマンションは最高値を年々更新しています。理由として、新型コロナウイルスの影響下でも人が生活をするための物件の需要は変わらずあることが考えられます。また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施を契機にテレワークが普及したことにより、住宅用物件の価値が高まった結果とも言えるでしょう。

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類となりました。政府からの感染対策要請や外出自粛が求められなくなったことから、休日や仕事の後に出かける方が増加しています。

「水際対策」と呼ばれていた日本への入国制限も撤廃され、インバウンドによる観光客も日本に戻ってきました。今後は、観光客が戻ってきたことより、観光地における土地価格の上昇や、観光地近辺に立地する商業施設の価格上昇が見込まれるでしょう。

人口の増減や大都市圏への人口流入

物件の相場は入居需要によっても左右されるため、エリアごとの人口動態も価格に影響を与えます。

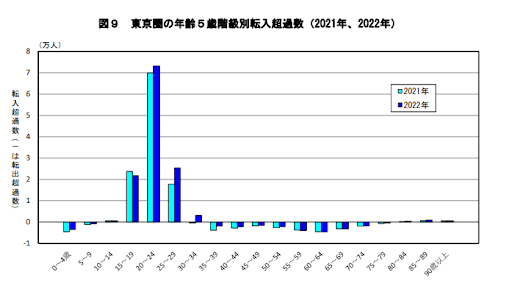

総務省の報道資料「住民基本台帳人口移動報告 2022年(令和4年)結果 統計表」によると、2022年における東京圏の転入超過(転入者が転出者を上回った人数)は約10万人。東京圏とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を指し、それぞれの転入超過数は次のとおりです。

| 都県名 | 転入超過数(単位:名) |

|---|---|

| 東京都 | 30,823 |

| 埼玉県 | 25,364 |

| 千葉県 | 8,568 |

| 神奈川県 | 27,564 |

また、2021年および2022年の東京圏の年齢別転入超過数は以下のようになっています。

上記棒グラフから、15歳〜34歳の人口が流入し35歳以上の人口流出が起こっていることが分かります。大学や企業のオフィスは都心に集中していることから、入学や就職に合わせて上京する人口が多いことが伺え若年層の人口流入および居住用の賃貸マンション需要はまだまだ堅調であると言えるでしょう。

大阪万博(2025年)の開催

大阪万博は2025年に開催される予定です。2021年に開催された東京オリンピックでは都内の物件や土地の価格が上昇していました。大阪万博においても、開催地区となる大阪市を筆頭に京阪神圏での不動産価格がさらに上昇する可能性があります。

大阪万博は、大阪湾に作られた人工島「夢洲(ゆめしま)」で開催。夢洲には、カジノを含む統合型リゾート(IR)の誘致が予定されています。大阪万博にともない大阪メトロ中央線やJR桜島線の延伸も予定されており、交通インフラの充実も相まってマンション価格の上昇が続く傾向です。

参考2025年大阪万博による経済効果は?不動産市場への影響まで解説

参考大阪で日本初のカジノを含めたIR!懸念点や不動産投資への影響をご紹介

今後の不動産投資は大阪に注目!

これまでの不動産投資では、東京23区が主に注目されてきました。今後は同様の価格上昇が大阪でも生じる可能性があります。理由として、大阪万博の他、各種交通網の発展やターミナル駅の再開発が挙げられます。

大阪では、2023年3月18日にJRの新線「なにわ筋線」が開通しました。将来的には、阪急電車の十三(じゅうそう)駅経由でなにわ筋線の北梅田駅とJR新大阪駅を連絡する「なにわ筋連絡線」「新大阪駅連絡線」が開通予定です。

さらに、阪急宝塚線から阪急梅田駅経由で大阪国際空港を結ぶ「大阪空港線」や、十三駅と大阪メトロ西梅田駅を結ぶ「西梅田・十三連絡線」も開通予定。阪急沿線と大阪市内へのアクセスがかなり変わる予定となっています。2045年には、大阪ー名古屋間でリニアモーターカーが開通の見込みとなっており、中京圏への移動も各段に楽になる見込みです。

参考開業はいつ?!大阪なにわ筋線がもたらすメリットと不動産投資市場への影響とは?

さらなる交通網の発展にともない、ターミナル駅である大阪駅(阪神・阪急梅田駅)の再開発も行われています。

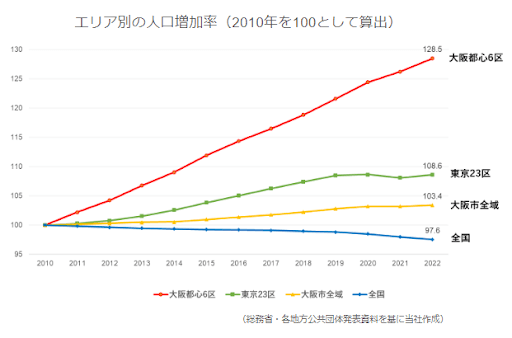

上記の理由から、大阪都心6区(中央区・西区・北区・天王寺区・浪速区・福島区)の人口増加率は東京23区の2倍以上。

今後も人口の流入が期待できる大阪市内は、不動産投資での利益を期待できる「アツい」地域であると言えるでしょう。

まとめ

不動産価格の変化にこれといった確定事項はなく、未来を断定することはできません。しかし、変化が起きる要因となる事項を検討にいれてポートフォリオを組み、リスクヘッジを考慮しながら対応することは可能です。一方で、地域を都心と地方に分散すると不動産管理の工数が増大してしまう場合もあります。不動産投資においては、分散と集中のバランスを見ながら物件の購入をおこなうようにしましょう。

不動産投資でのリスク回避方法として、物件購入時だけでなく、購入後も価格変動に影響を与えそうな社会の動きに対してアンテナを張っておくことが挙げられます。不労所得という視点だけでなく、不動産投資は事業であるという視点を持つとよいでしょう。

物件の価格上昇や各種リスク、管理の負担などを考慮しての不動産投資は1人ではなかなか難しいと言えます。不動産投資では、専門家が持つ知見も不可欠。当社では、不動産投資コンサルタントが中立的な目線でアドバイスする無料相談を随時開催しております。無料相談にて、不動産投資コンサルタントが持つ専門的な知見を遠慮なくご活用ください。

この記事の執筆: 堀乃けいか

プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。

ブログ等:堀乃けいか