不動産投資に地震保険は必要? 地震リスクに備える保険のメリットとデメリットを解説!

- 更新:

- 2022/11/30

南海トラフ地震をはじめとする大地震が起こりうる日本では、不動産投資においても地震リスクを考慮しておくことが推奨されます。

近年では「震源が伊勢湾なのに関東で地震が起こる」といった「異常震域」と呼ばれる現象も散見されており、一般に地震の多い地域以外でも地震リスクに備える必要があります。こうした地震リスクをヘッジする保険商品が「地震保険」です。

この記事では、地震保険の特徴からメリットとデメリットを解説し、保険金が払われる・払われない具体的なケースをそれぞれご紹介します。地震保険についての知識を深め、より盤石な態勢で不動産投資に臨みましょう。

地震保険の特徴

まずは地震保険の特徴を見ていきましょう。特に、損害の度合いによって支払われる保険金が異なる点は、「想定よりも支払われた金額が少なかった」といった事態を避けるためにも押さえておくべきポイントです。

地震保険の仕組みについて

地震保険は、地震の被災者の生活を保障するために政府と民間の保険会社によって運用される保険制度です。

東日本大震災に象徴されるように、地震の被害規模は正確には想定できません。そのため、民間の保険会社のみで補償できる金額を超えた被害が発生する可能性があります。一定額を超えた補償金額を政府が再保険という形で補うことで、破綻を防いだ保険制度を構築しています。

地震保険は火災保険に原則自動付帯のため、契約時に火災保険とセットで加入することになります。原則自動付帯とは、契約者の意思表示により付帯しないことを選択できる方式です。

保証対象は地震のみでなく、地震が原因で発生した火災・津波・噴火なども含まれます。

地震保険では、支払われる保険金を決める基準として「損害の程度」が設けられています。建物の基礎・屋根・外壁といった主要部分の損害額や焼失部分の床面積の割合、家財の損害額などを基準として、全損・大半損・小半損・一部損の4種類に分けられます。

地震保険の保険料・保険金について

地震保険に加入した際に支払う保険料は、どの保険会社でも一律で定められています。ただし、保険料は建物の所在地と構造によって異なります。

関東圏に限っても、例えば内陸部の栃木県では鉄骨造の保険金1,000万円あたりの年間保険料は7,300円に対し、沿岸部の茨城県では23,000円と3倍近くの差があります。また、首都直下型地震が予想される一都三県では27,000円前後に定められており、想定される被害の大きさに応じて保険料が変化することが分かります。

| 都道府県 | イ構造(主として鉄骨・コンクリート造建物等) | ロ構造(主として木造建物等) |

|---|---|---|

| 茨城県 | 23,000 | 41,100 |

| 栃木県 | 7,300 | 11,200 |

| 群馬県 | 7,300 | 11,200 |

| 埼玉県 | 26,500 | 41,100 |

| 千葉県 | 27,500 | 41,100 |

| 東京都 | 27,500 | 41,100 |

| 神奈川県 | 27,500 | 41,100 |

被害が生じた際に支払われる保険金は、先述の「損害の程度」によって異なります。

| 損害の程度 | 保険金 |

|---|---|

| 全損 | 地震保険金額の100% |

| 大半損 | 地震保険金額の60% |

| 小半損 | 地震保険金額の30% |

| 一部損 | 地震保険金額の5% |

支払われる保険金は、時価額に対するそれぞれの割合(100%・60%・30%・5%)が限度となります。

また、1回の地震による損害保険会社全体で支払う保険金の総額が12兆円を超える場合、支払われる保険金の総額に対する12兆円の割合によって保険金が削減される可能性があります。例えば保険金総額が24兆円となる場合、12兆円に収めるべく50%の割合で保険金が減額されうるということです。

ただし、財務省のホームページでは、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震でも、保険金の支払額は総支払限度額(12兆円)以内だったことが記載されています。よほどの事態でなければ、総支払額が12兆円を超えることはないと判断してよいでしょう。

地震保険のメリット

地震保険の最大のメリットは、地震へのリスクヘッジを行うことでキャッシュフローの安定化を図れることです。

地震により損害が生じた建物を修復する場合、修繕費用の負担金額によってキャッシュフローが悪化します。大規模な地震であれば、月々の修繕積立金を超える修繕費となり、自己資金からの捻出が必要となるためです。

参考までに、東日本大震災で全壊した住宅の再建費用は2,500万円で、義援金・支援金を合わせても2,100万円の不足金額となった一例があります。

修繕費用の負担によって手元資金がショートし、ローンの返済が滞ってしまうと、最悪の場合は破綻に至ってしまいます。そうした事態を回避するためにも、地震保険の加入は有用なリスクヘッジとなります。

加えて、不動産投資を事業化している場合、地震保険の保険料は確定申告の際に経費として計上できます。火災保険と併せた保険料によって、月々の収益(家賃 -(ローン返済額 + 諸費用))をプラスにすることはやや難しくなります。その一方で、保険料の支払い分が税金面での負担軽減となる点は、投資家にとってメリットとなる仕組みと言えるでしょう。

地震保険のデメリット

地震保険の注意点としては、まず被害が先述の「損害の程度」における一部損に至らなければ、保険金は支払われないことが挙げられます。また、門や塀のみに生じた損害への保険金は支払われず、盗難による被害は補償対象とならない点にも注意しましょう。

さらに、全損の場合はその損害の発生時点に遡って補償対象となるため、一度補償が終了した後に発生した被害は補償対象にならないことが大きな注意点です。震災クラスの地震では震度5クラスの余震が発生しており、被害が数回に分けて起こることが想定されます。実際の被害金額が補償対象となる金額を上回る可能性があることは考慮しておきましょう。

また、地震保険と火災保険の双方で保険金が支払われるケースは珍しく、一部の地震による火災に限られます。地震保険と火災保険の双方からの保険金を前提としないようにしましょう。

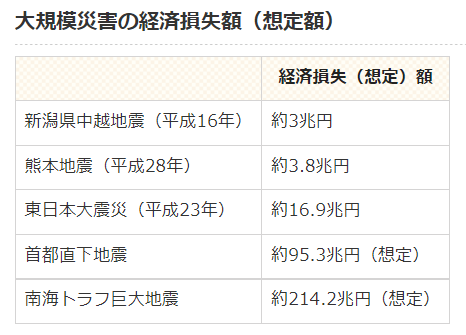

加えて、内閣府によって公開されている経済損失額(想定額)を見ると、首都直下型地震や南海トラフ地震では、保険金の総支払限度額の12兆円を超える可能性も考えられます。

先述のとおり、損害保険会社全体で支払う保険金の総額が12兆円を超える場合、支払われる保険金が減額されることがあります。被害の規模を含め、地震自体が完全に予測できるものではないことを再認識しながら、支払われる保険金が想定よりも少なくなる可能性を考慮しておく必要があります。

地震保険の具体的な事例

地震保険のメリットと注意点を見たところで、過去に保険金が支払われた・支払われなかった具体的な事例を見ていきましょう。

保険金が支払われるケース

地震による被害で保険金が支払われる具体的な例として、以下のような事柄が挙げられます。

- 地震によって地盤が崩れ、家屋が倒壊した

- 地震が原因で火災が発生し、家が全焼した

- 地震によって隣家で火災が起き、家に延焼した

- 地震が原因の津波によって家が流された

- 火山の噴火によって土砂災害が起き、家が埋もれた

- 地震によって食器棚が倒れ、食器が割れた

基本的に、地震による直接的な被害だけでなく、二次被害全般を含めて補償対象となります。家財も被害の対象となる点も特徴で、被害額が家財総額の10%を超えている場合に補償対象となります。

また、先述のように支払われる保険金を決める基準となる「損害の程度」には、建物の基礎・屋根・外壁といった主要構造部が関わります。主要構造部の損傷は表面だけでなく可視化されない箇所も考慮されるため、不動産鑑定士や土地家屋調査士による査定のもと、被害の度合いを把握するようにしましょう。

保険金が支払われないケース

地震保険の保険金が支払われない事例として、以下のような事柄が挙げられます。

- 地震発生から2週間後に家が倒壊した

- 地震によって高額の骨董品が割れた

- 地震によって門のみが倒壊した

- 避難所にいる間に家具が盗まれた

地震の発生から日が空いた被害は因果関係を特定することが困難となるため、一般的には地震発生から10日を基準とする規定が約款に記載されています。地震発生から10日以上が経過した被害は基本的に保険金の支払い対象とならない点に注意しましょう。

不動産投資家には直接関係はありませんが、一般的な家財の価値を超える高額な骨董品や美術品は補償対象とならない点も頭に入れておきましょう。居住者の家財に損害が発生し、補償対象に居住者の認識と食い違いが生じた場合、基本的には居住者と保険会社との間でのやり取りになります。オーナーが間に立ち入るケースは非常に稀ですが、居住者と保険会社の間で生じうるトラブルについては認識しておくに越したことはありません。

復習となりますが、門や塀のみに生じた損害や盗難被害は地震保険の補償対象とならない点に注意しましょう。東日本大震災の二次被害として、盗難をはじめとする治安の悪化が取り沙汰されました。不動産投資で物件を選ぶ際は、オートロックや監視カメラなどのセキュリティ面も意識するとよいでしょう。

また、地震をきっかけとして、もともと建て替えを検討していた物件の建て替えに踏み切るケースもあります。「地震による損害の程度が全損と見なされなかったものの、建て替えを行う」といった場合、建て替え費用の一部金額は自己資金からの持ち出しとなります。

建て替えを行う場合、全ての住民に仮の住居に一定期間滞在してもらうなど、準備が必要な事柄が複数あります。物件の建て替えについての詳細は以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。

まとめ

今回の記事では、不動産投資における地震へのリスクヘッジとなる地震保険について、その概要やメリット・注意点を解説しました。

今後起こりうる大地震を想定すると、不動産投資自体へのリスクを感じる方も居るかもしれません。しかし、地震保険に加え、エリアを分けて物件を持つようにポートフォリオを組むといった形で、リスクを押さえた不動産投資は十分に可能です。

不動産投資を始めたい方、新たな物件を所有したい方は、弊社の個別面談をお気軽にご利用ください。