東京BRT(バス高速輸送システム)!その全貌と3つのメリットとは?

- 更新:

- 2022/11/18

皆さんは、BRTという言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、「Bus Rapid Transit」の略であり、日本語にすると「バス高速輸送システム」と呼称されています。

実は今、このBRTが大変アツいことはご存知でしょうか?東京オリンピックの選手村を転用して建設がされる予定の「晴海フラッグ」の完成と合わせて、湾岸エリアと都心部とを繋ぐ新たな交通インフラができる予定なのです。

参考2020年(令和2年)最新版 いま!晴海フラッグがアツい!その3つの特徴を徹底解説!

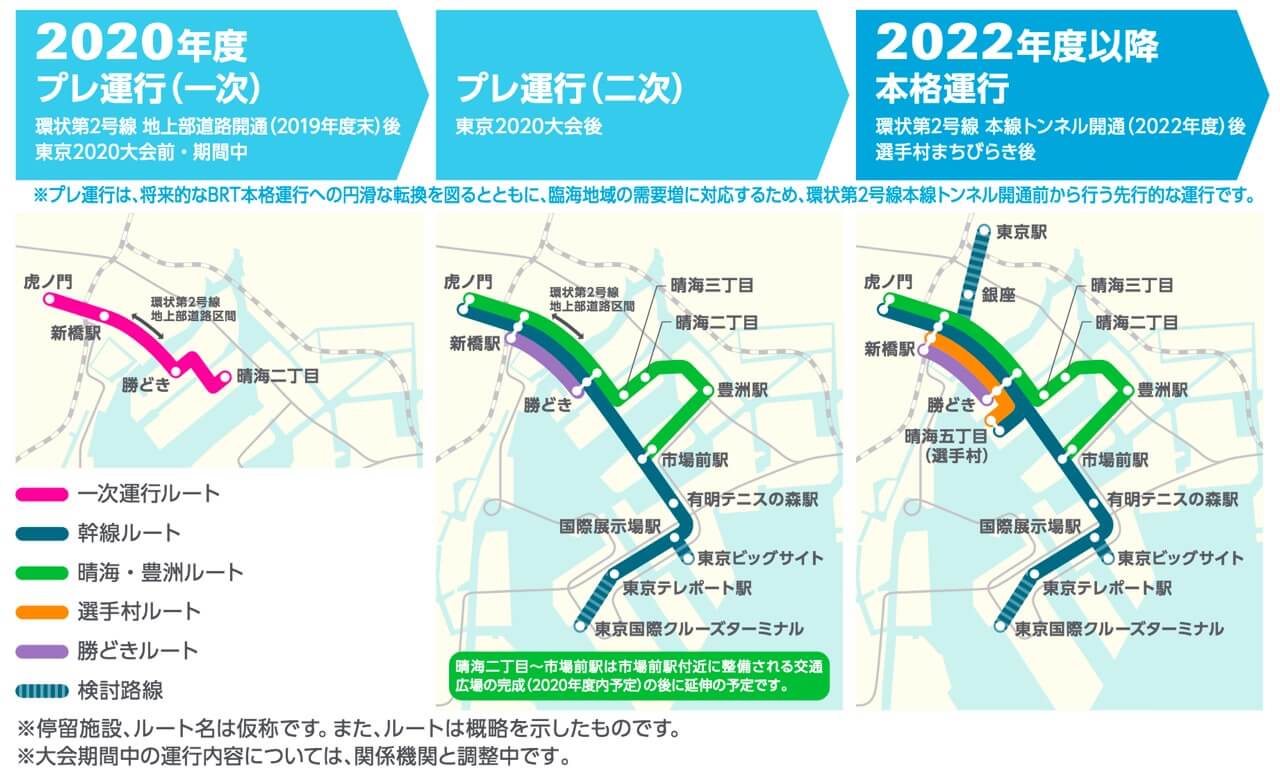

本格的な運行は2022年度が予定されていますが、プレ運行は2020年度から開始される予定です。

さて、本記事では、「そもそもBRTとはなんなのか?」「どういう歴史があるのか?」「BRTを導入するメリットはなにか?」という点を解説したいと思います。

BRT(バス高速輸送システム)の歴史

では、そもそもBRTという考え方はいつから出てくるようになったのでしょうか?歴史的に見ると、世界最初のBRTは、1974年にブラジルのクリチバという街に導入されました。

当時ラテンアメリカでは鉄道の整備が充分ではなく、その代替案として考え出されたのが高速バス輸送システムだったという訳です。この、人口約180万人の街には、バス専用レーンが設けられ、3両編成の連接バスが日々行き来しています。チューブ型のバス停を通過する「ビ・アルチクラ―ド」と呼ばれる大型バスは、乗車定員が約270人もあり、現地の人々にとって欠かすことの出来ない交通インフラとなったのです。

このクリチバのBRTの事例は成功例として欧米各国だけでなく、台湾などのアジア諸国にも伝播しました。それだけ、有用性が高かったのです。

そして、2012年には、BRTが日本にも導入されました。東日本大震災で大きな被害を受けた東北地方ですが、JR東日本の気仙沼線は震災の影響で不通となり、地元民の移動は一気に不便になってしまいました。また、当時鉄道の利用者数が減少する見込みであったこと、復旧費等に約700億円もかかってしまう見込みであったことから、しばらく復旧の目途が付かない状況だったのです。

そのような中、鉄道に代わる新たなインフラとしてBRTの導入が決定され、同年8月には運行が開始、東北の復興に多大な貢献をしました。

そして、東京BRTの誕生

前述のように、BRTが東日本の復興で大活躍したというのは、意外と知られていないかも知れません。そして今回、そのBRTが、とうとう東京に導入されることとなりました。

東京都都市整備局のHPには、「東京都は、臨海地域の交通需要の増加に対応し、地域の発展を支えるため、環状第2号線を中心に、都心と臨海地域とを結ぶ新しい交通機関であるBRTの整備に向けて取り組んでいます」との記載があります。

この記述の中で、キーワードとなる文言が2つあります。それは、「臨海地域の交通需要の増加」と「環状第2号線」の2つです。それぞれ見て行きましょう。

「臨海地域の交通需要の増加」の意味

臨海地域の交通需要の増加、実はこの文言は、東京オリンピック後に選手村から居住用に転用予定の「晴海フラッグ」が主に念頭に置かれています。

都心部にかなり近いエリアに、住宅5632戸もの超大型分譲マンションが出現するということで、世間でもかなり注目を浴びていましたね。巷では、晴海フラッグの登場により、中央区民が1万人増えるのではと言われているほどです。

しかし、晴海フラッグは最寄り駅の地下鉄「勝どき」駅から徒歩17分という、かなり不便な立地にあるのです。

これが、臨海地域の交通需要の増加という言葉の意味であり、早急に地下鉄に代わる新たな交通インフラが模索された結果、BRT導入という結論に至ったわけです。

「環状第2号線」とは?

そして、もう一つ着目すべきキーワード、それが環状第2号線です。環状2号線は、千代田区の神田佐久間町1丁目から江東区有明2丁目までの区間を結ぶ連絡道路であり、そのうち豊洲〜虎ノ門まではこれまで工事中となっておりました。

しかし昨年(2018年)11月、豊洲〜築地間が暫定開通することとなり、2022年度までに全ての道路が開通予定となっています。

こちらの画像からも分かるように、この環状第2号線が全て繋がると、有明や豊洲、晴海や勝どきなどといった湾岸エリアから、東京の都心部までのアクセスが大変容易になります。

この道路が、BRTの主な通り道となる予定であり、晴海〜新橋間をわずか10分で移動することが可能となるのです。

BRTの3つのメリットとは?

ここまで、東京に新たに導入されるBRTの全貌について解説をしてきました。それでは、こちらの東京BRTにはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下では、3つほど挙げて説明したいと思います。

メリット①:大きな輸送力

まず一つ目のメリットは、その輸送力の大きさです。晴海フラッグのHPによると、本格運行が開始されれば、平日ピーク時に1時間当たり20便、平日の日中や土休日でも1時間当たり12便もの本数が行き来します。そして、ピーク時の輸送力は1時間で2000人にも上ります。

1時間当たり20便が運行するということは、3分に1便のペースですから、電車と同等かそれ以上の本数を利用できることが分かりますね。この輸送力の大きさが、BRTの強みの1つです。

メリット②:運行時間が長い

BRTのメリットの2つ目、それは運行時間が長いという点です。BRTは、本格運行時には早朝5時〜深夜12時までの運行が予定されています。これは、豊洲市場への早朝需要や、沿岸マンション住人の帰宅に伴う深夜需要を取り込むためですが、一気に利便性が増すことが予想できます。

一般的に路線バスの運行開始時刻は、概ね6時前後となっていて、その本数もかなり限られています。それと比較すると、BRTの利便性の高さが伺えます。

メリット③:都心部への高速アクセス

そして、3つ目のメリットは、何といってもその高速性でしょう。これまで、晴海から新橋に行くためには、勝どき駅まで15分程歩いた後、都営大江戸線で汐留駅まで乗車、その後汐留駅からまた10分ほど歩いてようやく到着するというアクセスの悪さがありました。絶対的な距離の短さにも関わらず、30分以上も掛かっていたのです。

しかし、BRTの登場によって、晴海〜新橋間のアクセスはわずか10分で済むようになるため、大きな利便性の向上が期待できます。

さらに、新橋だけでなく虎ノ門方面までアクセスも可能なため、通勤するサラリーマンにとってもかなりありがたいのでないかと思います。この高速性が、BRTの大きなメリットとなるでしょう。

東京BRT、3つのオリジナリティにも着目

東京BRTには、東京BRTならではの3つのオリジナリティが含まれています。メリットについては上述しましたので、本章ではその独自性についても解説をしていきたいと思います。

3つのオリジナリティ、それは以下の通りです。

- バリアレス縁石

- 燃料電池バスと水素ステーション

- スムーズな乗降

それぞれ一つずつ、見て行きましょう。

オリジナリティ①:バリアレス縁石

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに対応するため、BRTには「バリアレス縁石」が導入される予定となっています。

バリアレス縁石とは、世界最大手のタイヤメーカーであるブリヂストンが、大学や研究機関と共同開発した縁石であり、バスを停留所にギリギリまで寄せられるような工夫がなされています。

この開発により、子供や女性、車いすの方でも、より安全で快適にバスに乗り降りすることが可能となるため、2020年以降の活躍も期待されています。実際に、公道でのバリアレス縁石の供用が開始された新潟市では、この縁石によってバスと停留所との平均離隔は50cmから10cmへと大幅に改善がなされています。

オリジナリティ②:燃料電池バスと水素ステーション

BRTのオリジナリティの2つ目、それは燃料電池バスと水素ステーションです。東京都は、環境にやさしいエネルギーとして水素エネルギーの普及に取り組んでおり、その一環として今回のBRTにも水素エネルギーを利用した燃料電池バスの導入が予定されています。

トヨタ自動車が開発した燃料電池バス「SORA」は、2020年までに100台の納車が予定されており、一気に東京の主要インフラの一つにまで成長する可能性を秘めています。

一度満タンまで水素燃料を充填すると、100kmもの営業運行が可能となるほか、通常のバスに当たり前のように存在するエンジンが無いため、揺れが少なく、かなり静かに運行することが出来ます。

近年、環境に優しいと注目を集めて来た水素エネルギーですが、一つだけ欠点がありました。それは、燃料電池を供給する「水素ステーション」の数が圧倒的に足りていなかったということです。これはまるでガソリンスタンがほとんどない状況で車を買うようなものであり、一般に普及が進まない大きな課題となっていました。

今回、オリンピックに伴い東京都が率先して燃料電池バス、また水素ステーションを導入することにより、東京都内での水素エネルギーの供給を増加させ、結果として一般市民への燃料電池利用の普及を図ろうという狙いが有りそうです。

晴海フラッグの建設に伴い、エリア内のマンションへの水素エネルギーの供給を行うための水素ステーションと水素パイプラインが、エリア隣接地に設置される見通しです。新たなエネルギー普及の第一歩として、要注目です。

オリジナリティ③:スムーズな乗降

東京BRTの3つ目のオリジナリティは、車内での運賃収受を伴わないスムーズな乗降に反映されています。これまでの一般的なバスの場合、バスが停留所に泊まるたびに乗客が現金の両替や支払いをするなど、時間的なロスが大きく発生していました。この乗降時の停止時間の長さ故、「バスは電車に比べて到着時間が読めず不便」というように認知がされてしまったと言えるでしょう。

それに対し、東京BRTではICカードまたは事前に購入した乗車券を使用したシステムの導入により、車内での現金の収受を一切なくし、スムーズな乗降を達成することが可能となっています。

実際、停車時間を含めた速度である「表定速度」で比較すると、一般的な都営バスの表定速度が時速約11kmなのに対して、BRTのそれは時速約20kmとなっており、大きな違いがあることが分かります。

これにより東京BRTは、これまでの一般的なバスと比較して到着時間の信頼性が大幅に増加し、電車に匹敵する定時性を獲得することが期待されています。

以上、3つのオリジナリティが東京BRTを特別な交通インフラにしているのです。

まとめ

ここまで、本記事では東京BRTが出来た経緯と今後の展望、そして3つのメリットについても解説をしてきました。

BRTは当初ブラジルから始まり、その成功例をもとに各国で導入されたのち、東日本大震災では東北の復興に大きく貢献したという経緯があります。

そして今回の東京BRTには、新たに開通する環状第2号線を利用して、湾岸エリアと都心部とを繋ぐ新たな交通インフラとしての役割が期待されています。

本格運用は2022年度とまだ先ではあるものの、第一次プレ運行は2020年度に開始される予定です。新たなインフラの誕生に少しでも興味をお持ちの方は、是非一度利用されてみてはいかがでしょうか。