不動産投資と家賃保証会社の関係は?最高裁「追い出し条項」判決まで解説

- 更新:

- 2023/07/12

不動産投資を始める人、既に行っている人の中には、家賃保証会社を利用するか検討している方も多いのではないでしょうか。2010年から2021年にかけて、家賃保証会社の利用は39%から80%に増加しており、ここ10年間で利用しないほうが少数派に変化しています。

不動産オーナーとしては入居者の家賃滞納がリスクとなるため、代わりに家賃を入金してくれる存在はありがたいものです。しかし、2022年12月の裁判にて家賃保証会社の「追い出し条項」が不当とされ、家賃保証会社やオーナーにとって不利となる判決が下されました。

そこでこの記事では、家賃保証会社とは何かといった基礎から、オーナーにとっての家賃保証会社の利用のメリットとリスクを解説します。これから不動産の購入や家賃保証会社の利用を検討されている方は、ぜひご一読ください。

家賃保証会社について

まずは家賃保証会社の仕組みや利用増加の背景を見ていきましょう。

家賃保証会社とは

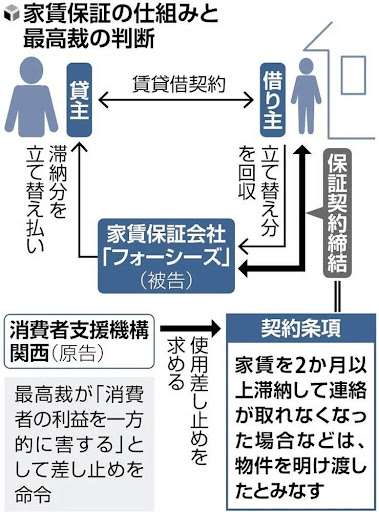

家賃保証会社は入居者(借主)に家賃の滞納が発生した際、代わりにオーナー(貸主)に家賃を支払う保証会社です。家賃の回収も代行するため、オーナーにとって家賃周りの負担やリスクが軽減される仕組みとなっています。

家賃保証会社と入居者の間では、家賃が払えない場合の対応を含む保証契約を結びます。賃貸の入居時には複数の契約書にサインをしますが、家賃保証会社を利用する場合は、その契約書類に家賃保証契約が含まれます。

家賃保証会社を利用する場合、入居者が初期費用として保証料(手数料)を支払います。保証料は家賃の0.5~1ヶ月分で、一般的には敷金や礼金と合わせて請求されます。よほどの例外でなければ、オーナー側が家賃保証会社に手数料を支払うことはありません。

ちなみに、物件に空室が発生した際に賃料の80~90%が支払われる「空室保証」とは異なるため、混同しないように注意しましょう。

家賃保証会社の利用が増えた背景

家賃保証制度は手数料が入居者負担となるため、入居者に避けられるのではないかと思う方も居るかもしれません。しかし、冒頭でお書きしたとおり、家賃保証会社の利用がここ10年間で39%から80%に増加しています。

従来は賃貸契約の際に連帯保証人を立てる人が多かったのですが、連帯保証人となり得る親族がいる人でも家賃保証会社を利用するケースが増えています。

入居者側としては、万が一家賃滞納が発生した際に連帯保証人に請求が行くのを避けたいという理由があります。また、家賃滞納以外でも生活における問題(騒音など)が繰り返された場合、連帯保証人に勧告が行くケースもあります。そのため、「連帯保証人」という言葉自体にネガティブなイメージが浸透した背景もあるように思われます。「連帯保証人になりたくないし、連帯保証人を頼みたくない」という心理から、家賃保証会社という第三者機関の利用が増えたとも言えるでしょう。

また、オーナー側が連帯保証人の利用を避けるようになったのは、2020年の民法改正が大きな理由です。新しい民法では、連帯保証人が負担する保証額の上限を明確にすることが義務付けられました。保証額の上限は「極度額」とも呼ばれ、入居者募集の際にはオーナーが極度額を定めることになります。

この極度額は、少なすぎると家賃滞納の際のキャッシュフローが悪化するリスクとなり、多すぎると入居者が連帯保証人の受け手を見つけづらく、入居へのハードルが高まります。そうした極度額設定の難しさから、「そもそも連帯保証人を立てる必要がない仕組みを使おう」という心理になり、家賃保証会社の利用が促されたと考えられます。

家賃保証会社が家賃を回収できない場合

入居者側・オーナー側の双方にとってメリットしかないように思える家賃保証制度ですが、家賃を回収できない場合の家賃保証会社の動きに問題が生じるリスクがあります。

家賃の滞納が続いた際、家賃保証会社は入居者に対して電話や訪問による督促を行います。家賃保証会社としては、回収できない家賃は損失となるため、滞納が続けばどうしても執拗に支払いを迫ることになります。しかし、例えば夜遅くにドア前で入居者の名前を呼んだり、延滞料として滞納家賃以上の金額を請求したりと、行き過ぎた督促を行う会社もあるようです。

家賃保証会社の回収の方法次第では、物件自体への悪評となりうるリスクがあることを押さえておきましょう。

また、家賃保証会社が入居者と結ぶ保証契約には、「追い出し条項」が含まれるケースがあります。追い出し条項とは、「家賃を2ヶ月以上滞納した場合」といった条件を満たすと、入居者が物件を明け渡したと見なされる契約条項です。具体的な処置としては、入居者に無断で鍵を付け替えるなどして、入居者が物理的に物件から追い出されることになります。

この追い出し条項に関して、最高裁が「不当である」と判決を下した裁判が2022年12月に行われました。家賃保証会社と入居者の間で結ばれた保証契約が、「消費者の利益を一方的に害する」として無効と見なされた珍しい判例です。

追い出し条項は先述の通り「入居者を家から物理的に追い出す規定」であるため、入居者の生活基盤が失われる処置とも言えます。消費者支援機構関西(原告)は、入居者の生活を守る目的で追い出し条項を不当とする裁判に踏み切ったと思われます。

今回の判例は入居者にとって不利な保証契約を迫ることへの抑止力になりますが、家賃保証制度が家賃滞納に対して万能ではないことを示す結果でもあります。不動産オーナーとしては、家賃保証会社の利用の有無に加え、「入居者が家賃滞納をしないかどうか」をより精査する必要性が生じたと言えるでしょう。

オーナーが家賃保証会社を利用するメリット

家賃保証会社について触れたところで、ここでは家賃保証会社を利用するメリットを改めて確認しましょう。

家賃滞納のリスクヘッジになる

仮に連帯保証制度や家賃保証制度がなかった場合、入居者が家賃を滞納するとその部屋の家賃収入が0円となります。家賃収入というインカムゲインが不動産投資の収入源となるため、不動産オーナーとしては家賃滞納が大きなリスクとなります。家賃保証会社を利用することで、家賃滞納のリスクヘッジとなります。

また、家賃保証会社はオーナーの代わりに滞納者への連絡を行うため、オーナーが滞納者と直接交渉する手間や危険も省けます。

中立的な機関があることでトラブルが避けられるのは、家賃保証会社だけでなく、不動産の売買における仲介会社にも当てはまります。不動産関係は随所で大きな金額が動くため、どうしても利害関係者同士でのトラブルが生じがちです。そうしたトラブルを避けるのが、家賃保証会社や不動産売買の仲介会社といった第三者機関の役割とも言えるでしょう。

入居者が連帯保証人を立てずに済む

先述のように、家賃保証会社を利用することで入居者は連帯保証人を立てる必要がなくなります。入居にあたって連帯保証人を誰かに頼みづらい人にとって、家賃保証制度は入居のハードルが下がる仕組みと言えます。

ただし、入居のハードルが下がることは、入居者の家賃滞納リスクが高まることにも繋がります。入居者の職歴や収入から導き出される「属性」や、対応を通して分かる人柄を参考に、家賃の滞納が生じる可能性を精査するようにしましょう。

オーナーが家賃保証会社を利用するリスク

家賃保証会社の利用には、メリットと同様にリスクも存在します。詳しく見ていきましょう。

家賃の回収方法に難がある可能性

先ほどの判例のように、家賃保証会社による家賃回収には「追い出し条項」が設けられていることがあります。また、先述の通り訪問や電話による請求が執拗に行われる可能性があります。

現代の賃貸物件探しには、物件紹介サイトのみでなく入居者による口コミサイトも参照されることが増えています。家賃滞納者や近隣の入居者から、「家賃回収の取り立てが怖かった」といったレビューが書き込まれてしまうと、新規の入居募集には大きなマイナスとなります。

不動産オーナーとしては、物件に対するブランディングにも差し障ることになるため、家賃保証会社の取り立ての方法をあらかじめ把握しておくことを推奨します。「家賃の滞納者にはどのように取り立てを行いますか?」といった質問をしたり、家賃保証会社と提携している不動産会社に確認するとよいでしょう。

家賃保証会社が倒産する可能性

万が一家賃保証会社が倒産すると、家賃保証会社とオーナーの間の契約が無効となります。また、家賃保証会社と入居者間で交わした保証契約も消滅します。家賃の回収を仲介する第三者が居なくなることで、オーナーは入居者に直接家賃の請求を行うことになります。

倒産まで至るケースは稀ですが、先述の判例で追い出し条項が無効となったように、消費者を守るべく家賃保証会社に不利な結果が重なると、倒産リスクが高まると言えます。経営状態が盤石な家賃保証会社や、複数の家賃保証会社と提携している不動産会社を利用することで、倒産リスクを抑えるようにしましょう。

まとめ

今回の記事では、家賃保証会社についての基本的な知識から、家賃保証会社を利用するメリットとリスクを解説しました。

家賃保証制度自体は優れた仕組みと言えますが、本記事でご紹介した判例を皮切りに、家賃保証会社と入居者のパワーバランスが変わる可能性も想定されます。家賃保証会社の力が弱くなることは、入居者保護の面では良い展開ではありますが、家賃保証会社の持続性やオーナーのキャッシュフローの安定性の面では素直に喜びがたいものです。

「家賃を払わない入居者に家賃を払わせるにはどうすればいいか」は解決できない永遠の課題に思われますが、不動産オーナーとしてはやはり「家賃を払ってくれる人に入居してもらうこと」が根本の対策と言えるでしょう。

入居者の精査には先述のように属性や人柄が参照事項となりますが、不動産会社が間に立つことでより正確な入居審査を行うことが可能になります。不動産会社は入居希望者との最初の電話から、内見時・申込書の記入時のやり取りを経て、常識的な人か否かをプロの目線で判断します。家賃滞納リスクの解決策は、「入居審査をしっかり行う不動産会社の利用である」といっても過言ではありません。

入居審査のみならず、不動産会社との連携は円滑な不動産投資に繋がります。不動産の購入を検討されている方は、ぜひ当社の個別面談をご利用ください。