遂にレベル4が解禁!?自動運転の全貌と不動産への影響を解説!

- 更新:

- 2022/12/05

自動運転と言えば、一昔前はSF映画の世界でしかあり得ないことと考えられてきました。しかし、それがいよいよ日本でも本格的に現実のものとなりそうです。

2022年10月27日、警視庁は特定の条件のもとで運転を完全に自動化する、自動運転の「レベル4」について、2023年4月からスタートする方針を明らかにしました。これが本当に実現すると、人間がハンドルから手を離した状態で走行する車が、公道を走ることとなります。

とはいえ、これまで自動運転についてなんとなくニュースで聞いていた程度で、これまでの経緯や各レベルの違い、今後の方向性について詳しくご存じないという方も多いのではないでしょうか。あまりにハイテクな話題に、自然と苦手意識を持たれる方も多いかもしれません。

そこで、本記事では、2023年4月より公道での走行が解禁される予定の自動運転について、その歴史から具体例まで、分かりやすく解説をしていきたいと思います。

自動運転の歴史

それではまず、自動運転がこれまでどのような歴史を経て実用化に至ったのかを時系列順に見ていきましょう。

自動運転の登場:1939年

自動運転という技術が世界で初めて注目を集めたのは、なんと今から80年以上も前の1939年だと言われています。アメリカの自動車メーカーGMが、当時開催されていたニューヨーク万国博覧会の自社展示場において、巨大なジオラマである「Futurama(FutureとPanoramaを掛け合わせた造語)」をお披露目しました。この巨大ジオラマは「20年後の未来」をイメージした円形の展示物で、超高層ビルや高速道路が存在する都心の光景を、移動式の座席で、十数分かけて一周ぐるりとまわるというライド型のアトラクションでもありました。このFuturamaの展示にあたって、GMは自動化高速道路の概念を提唱しており、具体的な仕組みなどへの言及はなかったものの、何らかの電波によって自動車をガイドすることにより、適切な車間距離の保持と自動で目的地に着くシステムを予言しました。その先見性には、驚かされるばかりです。とはいえ、実際にその技術が現実化するためには、その後の人類による知恵と努力の歴史を経る必要がありました。

研究の開始:1960年代

前述の米GMによるFuturamaの発表から20年と少しが経過した1960年代。この時期には、世界各地で自動運転の実現化に向けた研究が行われるようになりました。

もっとも著名なのは米スタンフォード大学による遠隔制御技術の研究で、月面探査機に搭載された車両が上手く月面を走ることができるように、地上から遠隔操作を行うためのものでした。地球にいながらにして、遥か遠く離れた月面にある車両を操作するというのは、強いロマンを感じさせられますね。

結局この研究は、米政府が有人飛行へと方針を切り替えたことから一部下火にはなったものの、そこで得た膨大な知見は、その後の自動運転技術の発展に大きく寄与することとなりました。

ちなみに、日本でもこの頃から自動運転の研究が始まっています。アメリカの影響を受けて、通産省主導で車両の遠隔操作のための研究が行われました。

開発の進展:1980年代

人類が車両の遠隔操作に関する知見を蓄え始めてから更に20年が経過した1980年代には、自動運転に関するより具体的な開発が行われるようになりました。1984年には、日本の機械技術研究所が行った研究において、障害物の検出や回避を行いながら、時速約10kmで目的地まで自動走行させることに成功します。

この頃に画像認識技術が急激に向上したこともあり、欧州のEU各国も国家プロジェクトとして、自動運転の実現に向けたシステム開発をスタートさせました。

自動運転の具体化:2000年代

2000年代に入ると、これまで世界各国で進められてきた自動運転システムの開発が、具体的な成果として表舞台に登場するようになります。アメリカの国防高等研究計画局(DARPA)は、2004年に自動運転による長距離コースの走行を目標とするチャレンジを実施し、世界初の無人自動運転レースが開始されました。

第1回目のレースこそ、コースの完走を果たしたチームは現れなかったものの、翌年2005年のチャレンジでは、なんと23チーム中5チームが完走することに成功しました。

国防高等研究計画局(DARPA)によって開催されたレースの結果は、瞬く間に世界中に広まり、人類の技術レベルの高さと、自動運転実現が現実のものになりつつあるというニュースは人々に大きな衝撃を与えました。

この流れを受けて、Googleは自動運転開発プロジェクトを始動させます。一民間企業によるこの取り組みは、世界に自動運転の可能性をまざまざと見せつけ、その安全性と有用性を知らしめたという意味で、非常に価値のあるものでした。

本格的なスタート:2010年代

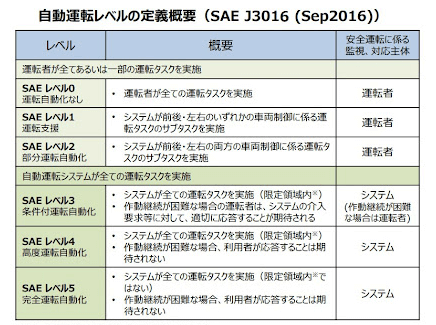

2010年代になると、自動運転技術を開発するスタートアップ企業が続々と登場したほか、自動運転技術を複数段階に分けた、いわゆる「自動運転レベル」が定義されました。現在も世界のスタンダードとして認識されているこの自動運転レベルについては、次章においてより詳細に解説していきます。

また、この頃から、自動運転を社会システムに取り入れ始める国が徐々に出てくるようになりました。スイスは2016年に自動運転シャトルバスの本格実証をスタートさせましたし、ドイツでも2017年に自動運転レベル3を可能とする道路交通法改正が行われました。

商用化の開始:2020年代

そして2020年代に入ると、複数の自動運転スタートアップが各国で上場を果たすようになったほか、具体的な実証実験が行われるようになりました。日本でも2021年2月、トヨタによる実証都市プロジェクト「Woven City」が静岡県裾野市で開始されています。このWoven Cityは直訳すると「編まれた街」という意味で、網目のように道路が張り巡らされている様を表現しているとのことで、2024〜2025年に第1期をオープンさせる計画のようです。

そして2023年4月、冒頭でも述べたように、いよいよ日本の公道で自動走行車が解禁されることとなります。これまで認められていた「レベル3」に代えて、これからは「レベル4」の自動運転車が道路を行き来するようになります。

ではそもそも、このレベル4とはどのような内容を意味しているのでしょうか?また、従来のレベル3には何ができて、どのような技術が足りなかったのでしょうか?

そこで次章では、自動運転レベルの枠組みを、ひとつずつ見ていきたいと思います。

自動運転レベルについて

本章では、自動運転における各レベルについて、米SAE(自動車技術会)によって策定された基準を基に、その概要や現状を解説していきます。

自動運転レベル0及び1

まずは自動運転レベル0及び1について見ていきましょう。皆さんご想像の通り、レベル0は、自動運転技術の全く付いていない従来型の自動車を指しています。当然のことながら運転主体は人で、特にシステムが関与する余地はありません。

一方で、自動運転レベル1になると、システムが限定的に運転支援を行うようになります。内閣官房IT総合戦略室が公表した自動運転レベルの定義によれば、「システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施」とされていて、衝突被害を軽減するような自動ブレーキなどがこのレベルに該当しています。

このようにシステムからの支援はあるものの、自動運転という括りでいえば、レベル1はまだまだ成長途上であると言えるでしょう。

自動運転レベル2

自動運転レベル2になると、レベル1の「運転支援」から「部分運転自動化」へと進化を遂げています。先述のレベル1との定義の差は、レベル1が「前後・左右の『いずれか』」のサブタスクを実施できる一方で、レベル2ではその『両方』を実施できる点にあります。このことにより、レベル2においては特定条件下における「ハンズオフ運転」が可能となります。

未だ運転主体は人であることに変わりはないものの、高速道路走行時にハンドルから手を放すことができるというのが、このレベルの大きな特徴となります。

自動運転レベル3

自動運転レベル3に上がると、それまでの「ハンズオフ」から更に進歩し、運転状況から目を離すことのできる「アイズオフ」が技術的に可能となります。実は日本でも、2020年に「改正道路交通法」と「改正道路運送車両法」が施行され、このレベル3の走行ができるようになっています。

レベル3機能を搭載する車両は、実際に多くのメーカーで生産されており、ホンダのレジェンドや、独ダイムラーのメルセデスベンツに搭載されることが分かっています。

自動運転レベル4

自動運転レベル4になると、運転主体は人ではなくシステムとなり、限定領域においてはほとんど全ての運転業務から解放されることとなります。このレベルになると、レベル3の「アイズオフ」から更に進んで「ブレインオフ」と呼ばれる状態になります。

このレベルになると、自動走行中はスマートフォンの操作やテレビの視聴、読書なども可能になると考えられているため、移動におけるドライバーの負担はかなり軽減されることが予想されています。高速道路を走りながら、映画を楽しむという日も、そう遠くない未来に訪れるかも知れません。

とはいえ、レベル4の状況ではあくまで「限定領域」での自動走行であり、ドライバーの存在は引き続き必要になると言われています。自動運転中の睡眠や飲酒などは未だに具体的な対策が講じられていないこともあり、グレーゾーン部分の法的な対応が不可欠であると言えるでしょう。

自動運転レベル5

自動運転における最も高いレベルが、このレベル5です。完全運転自動化が達成されるこのレベルでは、エリアを問わず自動走行を行うため、ドライバーの存在を前提としないと考えられます。

最近になってGoogleが走行実験の一環としてハンドルやステアリングのない車両を活用するなど、レベル5と呼んでも差支えない技術が徐々に社会進出を果たしており、ますます目が離せない状況です。

不動産業界への影響は?

前章では、自動運転の6つのレベル区分(0〜5)について、その内容を解説してきました。では、自動運転の技術が今後ますます発達してレベル5まで到達したとすると、不動産業界にどのような影響が出るのでしょうか。

ここからは、あくまで筆者の見解となりますが、自動運転の台頭が不動産業界に与える影響として2つをご紹介したいと思います。

影響①:自宅に駐車場がいらなくなる

1点目の影響は、自宅に駐車場がいらなくなる可能性があるという点です。現状、車を保有している世帯のほとんどが、自宅又は近辺の駐車場に自家用車を駐車しているかと思います。当然ながら、その理由は自宅を出てすぐに車に乗れるようにするためですが、自動運転の普及によってこの光景が一変するかも知れません。

というのも、自動車が無人で公道を走ることができるようになった世界では、運転に必要な時だけ車を呼び出せるようになるからです。普段は駐車料金の安い場所に駐車しておき、必要な時だけ呼び出すようになれば、もはや自宅に駐車場は不要となるでしょう。

影響②:郊外の物件の価値が上がる

自動運転が大きく発展した将来においては、郊外の物件の価値が上昇する可能性があります。というのも、運転に伴う負担が大幅に軽減されることによって、駅から遠い物件であっても特に不便なく生活を送れるようになるからです。

これはまだまだ先の未来ですが、いつか「駅徒歩〇〇分」という表記がそれほど重要な意味を持たなくなる時代が来るのかもしれません。

まとめ

本記事では、2023年に公道での走行が解禁される予定の自動運転レベル4について、これまでの自動運転の歴史や背景、レベル別の概要や具体例をご紹介しました。

また、自動運転レベル5が実現した場合、不動産業界にどのような影響がありそうかについてもお伝えしました。

これまで「夢物語」だと考えられてきた自動運転技術の実現が、長い年月にわたる人類の努力により、まさに今成し遂げられようとしています。人々が完全に運転から解放される世界は、それほど遠くない未来に訪れるかも知れません。