ついに始まるインボイス制度!不動産投資への影響まで分かりやすく解説!

- 更新:

- 2022/11/22

令和5年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることになりました。最近テレビやインターネットでインボイス制度に関する情報も多く流れるようになっていますが、どのような制度なのか、詳しくご存じでない方も多いのではないでしょうか。

実際に筆者も多くのお客様から「自分自身に関係があるのか」「結局何をしなければいけないのか」とのご相談をいただいており、不動産投資への影響度を測りかねている方が数多くいらっしゃるようです。

そこで、本記事ではインボイス制度の概要を解説し、不動産投資に及ぼす影響や物件オーナーが講ずべき対策についてご紹介します。

インボイス制度とは

さっそくインボイス制度の概要を見ていきましょう。インボイス制度は令和5年10月から導入される消費税に関する新しい制度です。インボイス制度においては、受注側を売り手、発注側を買い手と呼称することから、以下は売り手・買い手という名称で説明していきます。

ポイントは以下のとおりです。

- ポイント①:売り手からインボイス(適格請求書)を交付してもらわなければ、買い手は仕入税額控除を受けることができない

- ポイント②:売り手がインボイスを交付するためには登録申請が必要

- ポイント③:免税事業者はインボイスを交付することができない

早速1つずつ解説していきましょう。

ポイント①:売り手からインボイス(適格請求書)を交付してもらわなければ、買い手は仕入税額控除を受けることができない

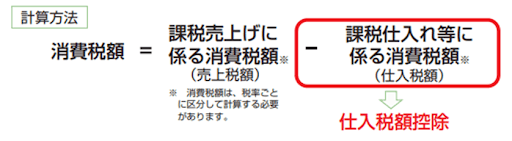

インボイス制度の導入によって、買い手の消費税の仕入税額控除を受けられる条件が変わります。仕入税額控除とは、課税事業者が納める消費税額を算出するとき、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引くことです。

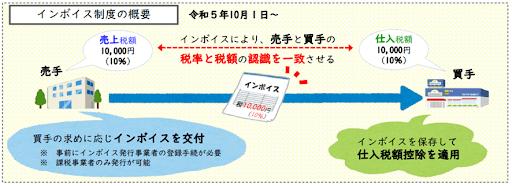

インボイス制度導入により変更された条件とは、課税事業者である売り手が登録番号など所定の記載要件を満たした請求書(インボイス)を交付し、それを買い手が保存することです。それによって、買い手は消費税の仕入税額控除を受けることが可能になります。

言い換えると、買い手は売り手からインボイスを入手しない限り、その費用は仕入税額控除の対象にできず、消費税額分だけ買い手の負担が大きくなります。

ポイント②:売り手がインボイスを交付するためには登録申請が必要

売り手がインボイスを交付するためには、税務署長の登録を受けて「適格請求書発行事業者」となる必要があります。なお、登録は課税事業者が受けることができますが、受けるかどうかは事業者の任意となっており、必須事項ではありません。

適格請求書発行事業者として登録されると、登録番号が付与され、インターネット上で登録番号や名称、登録年月日などが公表されます。

もし仮に、登録を受けていない企業が形式だけ真似てインボイスを発行したとしても、正式な登録番号が付与されていないため、直ぐに登録を受けていないことが知られてしまいます。

以下参考:適格請求書発行事業者が交付するインボイスに必要な記載事項

(※赤文字:インボイス制度導入により新たに記載事項に追加される事項)

- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

- ②取引年月日

- ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み) 及び適用税率

- ⑤税率ごとに区分した消費税額等

- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

ポイント③:免税事業者はインボイスを交付することができない

ポイント②を言い換えた内容とも言えますが、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を受けることができず、インボイスを交付することはできないということになります。売り手が免税事業者のままでいる場合、課税事業者である買い手側企業の税負担が増えてしまうため、取引先から消費税分の値下げや取引停止を求められる可能性が出てくるでしょう。

現在免税事業者のオーナーは、今後取引先がインボイスを必要とするかどうかや、登録を受けた場合と受けなかった場合のそれぞれの影響について検討が必要です。

インボイス制度導入の背景

そもそもなぜインボイス制度が導入されることになったのか、その背景についてご説明します。

インボイス制度導入の大きな目的は取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、消費税率が8%と10%の2種類になった結果、取引の合計金額だけでは税額を正しく把握することが難しくなりました。そこで、商品ごとの価格と税率が記載された書類の保存を導入することで、売り手と買い手の税率と税額の認識を一致させる方法が取られるようになりました。

また、この書類を保存することで、不正やミスを防ぐことも制度導入の目的のひとつです。税率8%の品物を購入した際に税率10%で計上すると、2%分多く仕入税額控除され、消費税納付額が減ることになります。このような不正やミスを出さないために、詳細な記録が残されたインボイスを保存します。

インボイス制度導入が不動産投資へ与える影響

ここまでインボイス制度の概要を述べていきましたが、不動産投資においてインボイス制度はどのような影響を及ぼすのでしょうか。結論から述べると、個人が住居用不動産への投資をするにあたっては、特段大きな問題はありません。一方で、店舗などのいわゆる「事業用賃貸物件」の購入や賃貸を行う際には、かなり大きな影響が出てきます。仮にインボイス制度導入後も引き続き免税事業者であり続ける場合、以下のような影響が考えられます。

- ①消費税還付が受けられなくなる

- ②事業用賃貸物件として貸し出す際の競争力の低下

では1つずつ見ていきましょう。

①消費税還付が受けられなくなる

一般的に、課税事業者が事業用の賃貸物件を購入する場合、消費税還付を受けることで大きな金銭的メリットを受けることができます。

消費税の還付とは、消費者から「預かった消費税額」より「支払った消費税額」が大きい場合に、その超過分が返金される制度のことです。

- 消費税額 = 預かった消費税 - 支払った消費税

▲100 = 200 ― 300 ⇒100還付

不動産を購入する際、物件価格に多額の消費税がかかる場合があるため、多く支払った消費税が還付により返ってくるのは大きなメリットとなるでしょう。

従来の制度では、買い手は購入した物件の消費税を仕入税額控除することができましたが、インボイス制度導入後は、売り手が免税事業者の場合はインボイスを発行できないため、買い手は消費税還付を受けられなくなってしまいます。

繰り返しになりますが、これは事業用の賃貸物件を購入する場合に限ります。住居用の賃貸物件では消費税還付がそもそも認められていないため対象外です。

②事業用賃貸物件として貸し出す際の競争力の低下

オーナーが免税事業者である場合、インボイス(適格請求書)を発行できないため、テナントは家賃にかかる消費税を仕入税額控除できなくなります。

すると、消費税の負担額が増えてしまい、借主から消費税分の家賃の減額を求められる可能性があります。

もしくは、家賃が同じであっても、借主の実質的な負担が大きくなってしまうため、借主がインボイスを発行してもらえる別の物件に移転することもあるかもしれません。加えて、今後はテナント物件を貸し出す際に、「オーナーが課税事業者でインボイスを発行してもらえる物件」を優先して選ぶ借主が増える可能性もあるでしょう。

要するに、オーナーが免税事業者の場合、他の物件と比べて競争力が低下してしまうと言えます。

インボイス制度への対応策

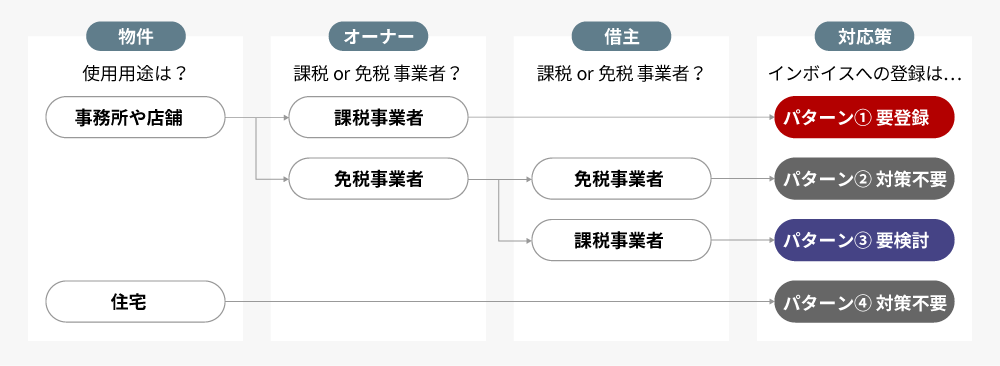

ではオーナーは具体的にどのような対応が必要でしょうか。それは物件をどのような用途で貸し出しているか、また物件の借主が課税事業者であるか免税事業者であるかによって変わります。具体的には以下の表の通りです。1つずつ見ていきましょう。

パターン①:オーナーが既に課税事業者である場合

オーナーが既に課税事業者である場合、インボイス登録によって発生するデメリットはありません。制度開始に間に合うように、登録手続きをするのがよいでしょう。

パターン②:オーナーも借主も免税事業者である場合

借主が免税事業者の場合は、そもそも仕入税額控除できないため、オーナーがインボイスを発行する必要はなく、適格請求書発行事業者への登録も不要です。

パターン③:オーナーが免税事業者で、借主が課税事業者である場合

次にオーナーが免税事業者で、借主が課税事業者である場合、選択肢は「免税事業者のままでいる」もしくは「課税事業者になってインボイスを交付する」の二択です。前述の通り、免税事業者のままでいると、消費税分の負担が増える借主から何らかの交渉を持ち掛けられる可能性があります。

パターン④:住宅として貸し出している場合

最後に、住宅の家賃収入には、消費税は課税されないため対応不要です。

一方で、事務所や店舗、事業用の駐車場として貸し出す場合には消費税が課税されるため、現在、住宅として貸し出している場合は対応することはありませんが、事務所としても貸し出すことができる物件の場合には、将来課税事業者であるテナントからは対応を要求される可能性があることに留意が必要です。

適格請求書発行事業者として登録する方法

最後に、現在免税事業者であるオーナーが適格請求書発行事業者として登録し、インボイスを交付するための手続きを解説いたします。

免税事業者の登録申請手続と簡易課税制度の選択

まず、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、最初に課税事業者となる必要があります。その手続きと、併せて簡易課税制度についてご説明します。

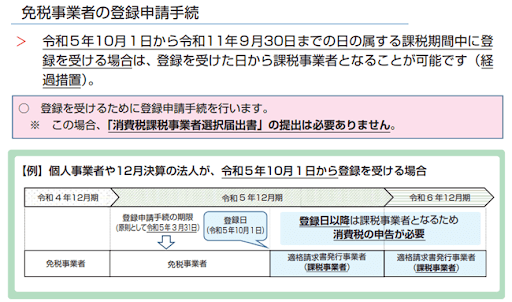

本来、免税事業者が課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」を提出しますが、インボイス制度導入に伴い、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。経過措置期間であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要となり、次項で解説する適格請求書発行事業者の登録手続きを進めれば問題ありません。

なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

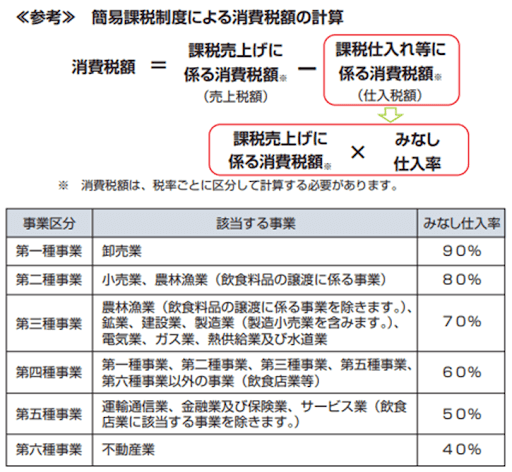

免税事業者が課税事業者となる場合、併せて簡易課税制度を選択することをおすすめします。簡易課税制度では課税仕入に係る消費税額は課税売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて算出します。そのため、実額による仕入税額の計算や課税仕入に係る適格請求書等の保存などが不要となり、事務負担の軽減を図ることができます。

この簡易課税制度の選択は任意ですが、適用を受ける場合には、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

但し、免税事業者が経過措置期間である令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用することができます。

適格請求書発行事業者の登録

続いて、現在免税事業者の場合も課税事業者の場合も必要な手続きである適格請求書発行事業者の登録方法を解説します。適格請求書発行事業者の登録をするためには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。提出方法は、電子(e-Tax)や郵送で提出することが可能です。郵送等により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。

参考郵送等での提出先

適格請求書発行事業者の登録が完了すると、登録申請書をe-Taxにより提出して、登録通知について電子での通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納され、その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付されます。

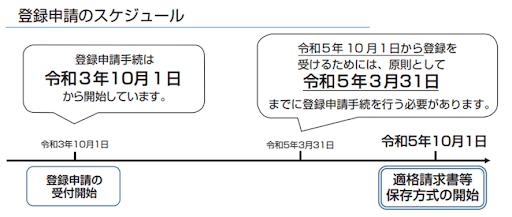

インボイスの登録手続きは、令和3年10月1日より既に受付開始しており、制度導入開始の令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。制度開始に向けて、早めに手続きすることをおすすめします。

まとめ

本記事では、インボイス制度の概要と不動産投資への影響、そしてインボイス制度への対応策について詳しく解説いたしました。

改めて要点をお伝えすると、通常の住居用の不動産投資を行う上では、特にインボイス制度による影響を受けることはないため、ご安心頂ければと思います。

但し、店舗などの事業用賃貸物件の購入や貸し出しを検討されている場合には、何らかの影響を被ることとなるでしょう。来たる令和5年10月に向けて、早めに検討と対策を進めていく必要がありそうです。

今回ご紹介したインボイス制度に限らず、何かお困りのことやご質問事項がございましたら、是非当社コンサルタントまでお問い合わせください。