【2023年11月版】生活保護物件への不動産投資は危険?メリットや注意点を徹底解説!

- 更新:

- 2024/01/16

不動産経営をしていると、購入した物件に生活保護受給者が入居しているケースや、生活保護受給者が入居を希望するケースがあります。

仮に入居者や入居希望者が生活保護を受給していた場合「果たして毎月きちんと家賃を払ってくれるのだろうか」と不安がよぎることでしょう。少し古いデータですが、厚生労働省も、大家の6割が生活保護受給者の入居へ拒否感を持っていると資料内で述べています。しかし、生活保護受給者の入居には、リスク以上にメリットがあるのです。

本記事では、まず生活保護制度の概要や受給者の内訳を紹介します。次に、生活保護受給者の入居が断られる理由を解説。最後に、生活保護者が入居するメリットと注意点を解説し、生活保護受給者の入居に対する不安を払拭します。生活保護受給者が入居して家賃収入が途切れることが不安な方は、ご一読ください。

不動産業界の現状や専門家の意見を先に聞きたい場合は、先に無料相談を活用いただくことをおすすめします。コンサルタントの話を聞いたうえで本記事をお読みいただくと、さらに理解が深まるでしょう。

生活保護制度の概要

まずは生活保護制度と、生活保護の受給状況を解説します。

生活保護とは「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」です。生活保護法に基づいて認定と運用がされています。

具体的には、世帯収入が生活に最低限必要な資金となる「最低生活費」を下回る場合に、不足分が「扶助」として支給されます。この「扶助」が生活保護費です。

主に以下のケースで扶助が行われます。

| 扶助の種類 | 生活に必要な費用 |

|---|---|

| 生活扶助 | 日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |

| 住宅扶助 | アパート等の家賃 |

| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 |

| 医療扶助 | 医療サービスの費用 |

| 出産扶助 | 出産費用 |

| 生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 |

| 葬祭扶助 | 葬祭費用 |

不動産経営に関係がある項目は、住宅扶助です。賃貸の場合、家賃や敷金・礼金が住宅扶助として支給されます。

生活保護の受給状況

次に、生活保護の受給状況を見てみましょう。

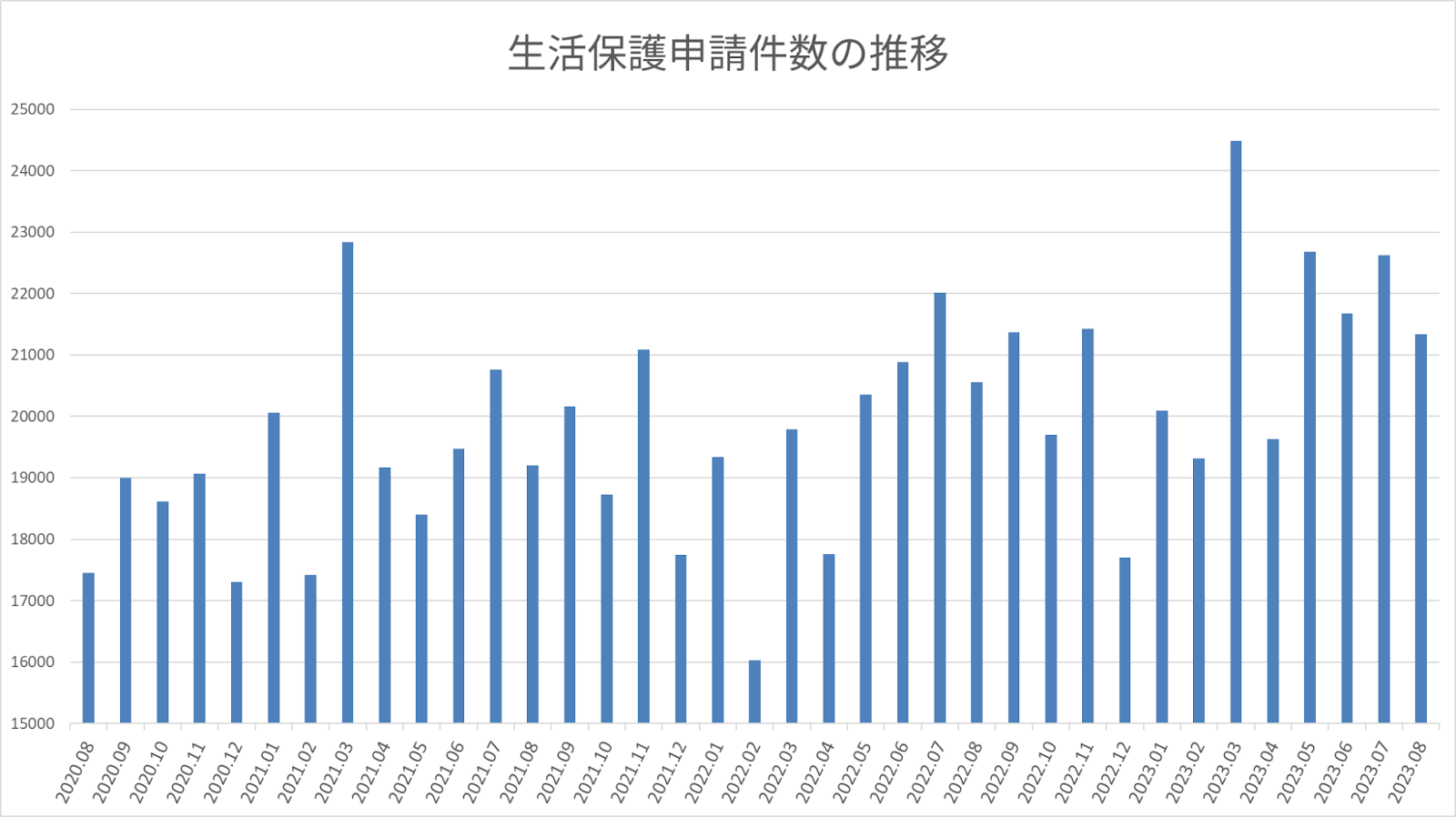

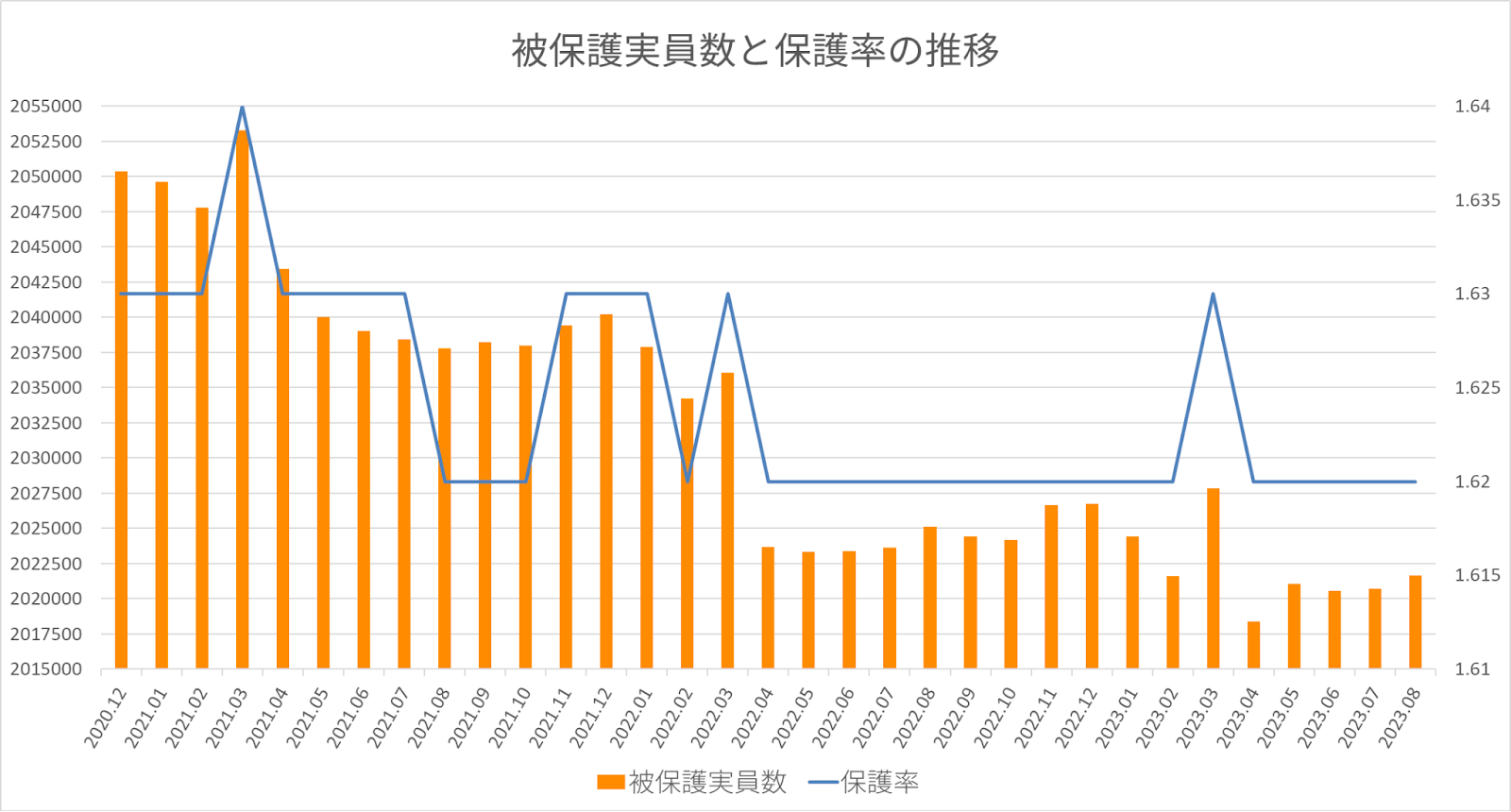

生活保護の被保護実員数(実際に保護を受けた人数)は、2023年8月時点で約202万人。2020年8月は、約205万人が生活保護を受けていました。年度替わりを迎える毎年3月に増加する傾向がみられますが、年を追うごとに徐々に減少傾向が見られます。

人口100人あたりの生活保護受給率を見る「保護率」も減少中です。2020年8月は1.63%で、2023年8月は1.62%でした。保護率からも、生活保護受給者は減少傾向にあることがうかがえます。

一方、申請件数については、ばらつきがあるものの、年平均で見ると増加傾向が見られます。新型コロナウイルス感染症の影響による就職難や物価高騰の影響により、一時的に生活保護の申請と受給が増えたことが考えられます。

生活保護受給者の属性

生活保護は、どのような方が受給しているのでしょうか。

厚生労働省の「被保護者調査」によると、令和5年8月に生活保護を受給している約164万世帯のうち、約55%が高齢者世帯。約25%が障害者・傷病者世帯でした。

「その他の世帯」として分類された約16%には、外国人の生活保護受給者も含まれます。

高齢者

被保護者調査では、生活保護世帯の過半数は高齢者となっています。高齢者が生活に困窮して生活保護を受給する理由として、年金受給額の不足が挙げられます。

2023年度の国民年金支給額は、年額795,000円 = 月額66,250円です。一方、生活保護支給額は、単身者の場合は平均10万円程度とされています。このように、年金受給額よりも生活保護支給額が高くなっているため、年金だけでは生活が厳しい高齢者が、生活保護を受給し不足分を補っている現状があります。

高齢者の中には、生活に困窮して住宅ローンが返済できずに持ち家を手放し、アパートやマンションに引っ越すケースもあります。住むところがなくなった高齢者が生活保護を受給するのは、こうした背景もあることを頭に入れておきましょう。

障碍者・傷病者

生活保護受給者の中には、障碍者や傷病者もいます。統計上障害者世帯・傷病者世帯として処理されていますが、特別に受給枠があるわけではありません。

障害者世帯は、次のように定義されます。

- 世帯主が障害者加算を受けている世帯

- 障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯

障害者加算を受ける条件は、障害者手帳の保持、もしくは障害年金の受給です。

一方、傷病者は以下のように定義されています。

- 世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む)している

- 世帯主が在宅患者加算を受けている世帯

- 世帯主が傷病のため働けない者である世帯

こちらは、外傷だけでなく循環器疾患やがんも含まれます。

外国人

生活保護制度は基本的には日本国民に向けられたものですが、制度を準用する形で外国人も生活保護を受給することができます。

外国人が生活保護を受ける条件として、以下のような在留資格が求められます。

- 永住者とその配偶者

- 定住者

- 日本人の配偶者

- 難民認定者など

永住者を除き、在留資格は一定期間で更新が求められます。生活保護を受給していると在留資格の更新ができない可能性が高くなるため、外国人の生活保護受給者は積極的に就職先を探す傾向にあります。そのため、生活保護の受給が長期にわたるケースはさほど多くありません。

外国人の生活保護受給者は、状況が短期間で変化する可能性があります。仮に外国人の生活保護受給者が入居を希望した際には、慎重に入居審査を行う必要がある点に注意しましょう。

生活保護受給者の賃貸入居が難しいのは「断られるから」

生活保護を受給するのは、やむを得ない事情があるからです。そうした背景があるにもかかわらず、実際には生活保護受給者の賃貸入居は難しい現状があります。

生活保護受給者が賃貸住宅に入居を希望した場合、まず不動産会社から断られます。不動産会社が了承しても、次にオーナーから断られる可能性があります。このように、生活保護受給者が賃貸に入居する際は二重の障壁があるのです。

不動産会社から断られる

生活保護受給者が転居する場合、地域の福祉事務所より入居の許可を得る必要があります。生活保護の住宅扶助により、入居者本人の代わりに自治体が家賃を支払うからです。引っ越し代金が市区町村の役所・役場から支払われる場合もあります。

生活保護受給者が入居すると役所とのやり取りが発生することから、入居にかかる工数が増える可能性が高くなります。不動産会社は複数の物件を管理しており、個々の入居者に割ける時間は多くありません。入居者本人だけでなく役所とのやり取りが大変なことから、生活保護受給者の入居希望に応じない不動産会社もあります。

オーナーにも断られる

不動産のオーナーにとって、収入源となる家賃の支払いが滞ることが最も大きな懸念事項です。生活保護受給者が入居した場合、住宅扶助が生活保護費から賄われるとはいえ、生活保護が打ち切られ、家賃支払いが滞るリスクも頭に浮かぶのは当然のことでしょう。

さらに、病気を患った高齢者の場合、失踪の危険性や、部屋で亡くなっていても適切に対応されない可能性があります。単身の高齢者の場合、孤独死も考えられるでしょう。障碍者や傷病者であれば長期入院の可能性があり、一定期間以上の入院となると、住宅扶助がカットされてしまいます。

こうした懸念から、オーナーが生活保護受給者の入居を断るケースも多くあります。

生活保護受給者の入居を受け入れるメリット

では、オーナーが生活保護受給者を受け入れるメリットはないのでしょうか。

生活保護受給者の入居を受け入れるメリットは、次の3点です。

- 長期的な入居による安定した家賃収入が見込める

- 自治体の費用負担があり家賃交渉をされにくい

- 家賃滞納の際はケースワーカーに相談できる

メリット①:長期的な入居による安定した家賃収入が見込める

生活保護受給者は入居を断られるケースが多いため、一度定まった住居から引っ越すことはそれほど多くありません。さらに、住宅扶助や後述する代理納付制度があるため、生活保護が打ち切られない、もしくは住宅扶助を受給者が使い込まない限り安定した家賃の支払いを得ることが可能です。

生活保護が打ち切りとなることはそれほど多くありません。生活保護打ち切りの条件は、下記4点。

- 受給者の失踪

- 受給者本人による辞退

- ケースワーカーの指導に対する違反

- 収入の増加

収入の増加以外の3点による打ち切りは、あまりありません。問題は収入の増加ですが、こちらは「安定した職業についていること」が条件です。つまり、収入の増加で生活保護が打ち切りとなった場合に家賃収入が途絶えることは珍しいと言えるでしょう。以上のことから、生活保護受給者からは安定した家賃収入を得られるメリットがあります。

メリット②:自治体の費用負担があり家賃交渉をされにくい

生活保護受給者からは、家賃の減額交渉をされにくいことも大きなメリットです。

不動産の入居者には、借地借家法によりオーナーに対して家賃交渉を行う権利が与えられています。特に長期的に物件を保有する場合、家賃の減額交渉に直面する機会が多くなるでしょう。

生活保護受給者は、長期的に入居してくれる傾向にあります。しかし、家賃の減額交渉はほとんど行われません。自治体が実質的に家賃を肩代わりする形で入居しているからです。

生活保護受給者は「長期的に入居するが家賃交渉を行われない入居者」となることは、非常に大きなメリットと言えます。

メリット③:家賃滞納の際はケースワーカーに相談できる

不動産投資において最も心配なのは、家賃滞納による家賃収入の減少です。

生活保護受給者が家賃を滞納してしまった場合、不動産の管理会社に加えて担当のケースワーカーに相談し、指導や代理納付など適切な対応を取ってもらうことができます。

ケースワーカーは、各地域の福祉事務所に勤務する公務員です。万が一ケースワーカーの対応に違和感があった場合は、所属の福祉事務所にも相談できるため安心と言えます。

生活保護受給者が家賃滞納をした際に対応してもらえる機関があることは、生活保護受給者の入居を受け入れる安心材料となるでしょう。

生活保護受給者の入居を受け入れる際の注意点

生活保護受給者の入居に際しては、メリットがある一方、押さえておくべき注意点もあります。特に、生活費の使い込みから家賃を滞納する可能性があるため、住宅扶助があるからといって無条件に安心はできない点に注意しましょう。

生活保護受給者の入居を受け入れる際の注意点は、次の3点です。

- 家賃が直接振り込まれる「代理納付」制度を利用する

- 家賃保証会社を利用する

- 入居者の審査をしっかりと行う

注意点①:家賃が直接振り込まれる「代理納付」制度を利用する

生活保護者が家賃を滞納する原因として、役所から振り込まれた住宅扶助を生活に使ってしまい、口座の残高が足りなくなるケースが考えられます。こうした事態は「住宅扶助費等代理納付」(以下「代理納付」)制度を活用することで回避できるでしょう。

代理納付とは、役所が生活保護受給者の口座を介さずに直接オーナーに家賃を振り込む方法です。家賃を3ヶ月以上滞納した場合は、原則として強制的に代理納付に切り替わります。生活保護受給者の口座には住宅扶助を差し引いた金額が振り込まれるため、代理納付を活用することで、住宅扶助を生活費として使われる心配がなくなります。

代理納付制度は、家賃滞納を未然に防ぐためにおすすめの制度です。ただし、多くの自治体では生活保護受給者自身が申請書類を提出します。最初から代理納付をすすめることで、受給者が「家賃を使い込む人と思われている」と感じ、良好な関係が築きにくくなったり入居を取りやめたりする可能性がある点には十分注意しましょう。

注意点②:家賃保証会社を利用する

家賃滞納を未然に防ぐには、保証会社による家賃の自動引き落としを活用することもおすすめです。この制度を利用することで、入居者が家賃を滞納したとしても、保証会社が家賃を支払ってくれるためスケジュール通りに家賃が入金されます。

代理納付制度を利用しない場合は、保証会社の自動引き落としを利用して、家賃滞納のリスクを抑えるようにしましょう。

参考不動産投資と家賃保証会社の関係は?最高裁「追い出し条項」判決まで解説

注意点③:入居者の審査をしっかりと行う

入居者審査を行うことで、家賃滞納の可能性がある方の入居を未然に防ぐことも大切です。これは、生活保護受給者に限らず、全入居希望者に対して言えることとなります。

通常の入居審査では年収や勤務先、勤続年数などから家賃の支払い能力を確認します。しかし、自治体から家賃を補助してもらう生活保護受給者の場合、その判断ができません。そのため、生活保護受給者の入居審査では、人柄や性格の部分を確認しましょう。

不動産会社が仲介している場合、不動産会社から入居希望者に関する参考資料が事前に渡される場合もあります。資料には入居希望者の人柄や態度が記載されているため、性格面での判断材料になるでしょう。いくらメリットがあるとはいえ、実際に対応して信用に欠ける性格や人柄であると判断した場合は、入居を断っても問題ありません。

生活保護受給者が入居を希望した際には、人柄や性格面を確認した上でメリットと注意点を見比べ、受け入れるかどうかを判断しましょう。

まとめ

生活保護受給者が入居するかもしれない物件の購入は、リスクばかりではなくメリットもたくさんあります。生活保護受給者は長く入居してくれる可能性が高いため、空室リスクを減らせることはかなり大きなメリットです。

生活保護受給者の入居にはメリットがある一方で、オーナー独自の判断で入居を決めるにはリスクやトラブルが伴います。例えば、家賃となる住宅扶助分を手元に置いておきたいがために、入居者が代理納付の書類提出を渋る可能性もあります。人当たりがいいからと入居を受けたにもかかわらず、入居者が夜逃げしてしまう可能性も否定できません。

このようなトラブルは、不動産会社と密に連携を取ることで未然に防止できます。初めて不動産投資を行う場合は特に、生活保護受給者への対応はかなり難しい側面があるからです。

当社では、生活保護受給者が入居する「生活保護物件」に関するアドバイスも可能です。生活保護受給者が入居を希望した際の対応や家賃滞納に関する不安を解消するには、専門家のアドバイスを聞くのが最適です。どんな小さな不安でも構いませんので、一度当社の無料相談を活用して、悩みを解消していただけましたら幸いです。

この記事の執筆: 堀乃けいか

プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。

ブログ等:堀乃けいか