介護保険制度の仕組みをわかりやすく解説!利用条件や対象サービスも紹介

- 更新:

- 2023/06/19

介護保険は、2000年度より開始された新しい制度です。40歳以上が対象で、社会保険や国民健康保険と同様に強制加入となっています。介護保険料を支払う一方で、介護保険はどんな制度なのかよく知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、介護保険制度の仕組みや内容をわかりやすく解説します。65歳を境として切り替わる受給要件や対象サービス、介護保険はいくらまで支給してもらえるのかについても紹介。最後まで読めば、わかりにくい介護保険制度の仕組みや内容が理解できるでしょう。

本記事を介護保険とは何かを知る一助にしていただけましたら幸いです。

- 目次

- 介護保険制度とは

- 介護保険料の加入年齢

- 介護保険料の納付方法

- 介護保険のサービス対象者

- 介護保険の受給条件

- 介護保険で受けられるサービス

- 介護保険の利用限度額

- 介護保険制度ができた背景

- 介護保険制度の改正と今後の見込み

- まとめ

介護保険制度とは

介護保険制度は、市区町村や広域連合が運営主体の公的保険です。制度の運営主体は「保険者」、加入者は「被保険者」と呼ばれています。

介護保険は、40歳になると自動的に加入資格を取得します。被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類です。65歳以上が第1号被保険者、40歳から64歳が第2号被保険者となります。

介護保険では、介護サービスに必要な費用の7割~9割が被保険者に給付されます。給付の財源は、第1号被保険者から徴収する介護保険料です。

介護保険料の加入年齢

介護保険は、40歳になった月から加入となります。保険料の徴収も、40歳になった月からです。65歳になった月から「第2号被保険者」に切り替わり、介護保険料額も変わります。

介護保険料の納付方法

介護保険料は、社会保険や国民健康保険、年金からの天引きです。第1号被保険者と第2号被保険者では、納付方法が異なります。

第1号被保険者

介護保険加入者は、65歳になった月から第1号被保険者です。年金支給額が年額18万円(月額1万5千円)以上であれば、介護保険料は原則として年金から天引きとなります。年金支給額が年額18万円(月額1万5千円)以下の方は、口座振替か納付書により納付します。

第2号被保険者

第2号被保険者で社会保険に加入している場合、介護保険料は給料からの天引きです。事業主が、介護保険料の2分の1を負担します。国民健康保険加入者の場合は、口座振替や納付書での納付です。

介護保険料を支払わない場合のペナルティ

介護保険料を支払わない場合、納付期限後20日以内に督促状が送付されます。期限後に介護保険料を支払う場合、督促にかかる手数料と延滞料の支払いも必要です。介護保険料の支払いを滞納している間は、介護保険で支払われる費用も全額自己負担しなければなりません。

滞納期間が1年半以内であれば、自己負担額の返還請求が可能です。しかし、1年半以上滞納すると、返還請求ができなくなるだけでなく、以下のペナルティが発生します。

| 滞納期間 | ペナルティ |

|---|---|

| 1年半~2年 | ・全額自己負担 ・自己負担として立て替えた金額が介護保険料に回される |

| 2年以上 | ・全額自己負担 ・滞納分の介護保険料を遡って支払えなくなる ・自己負担額の割合が上がる |

介護保険のサービス対象者

介護保険のサービス対象者は、介護保険の被保険者です。第1号被保険者は、自動的に全員対象者となります。第2号被保険者は、老化に起因する疾病により要介護・要支援状態になった場合のみ対象です。

老化に起因する疾病は「特定疾病」と呼ばれています。特定疾病は、がん、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症など全部で16種類。骨折を伴う骨粗しょう症や初老期の認知症も対象です。

介護保険被保険者証の交付方法

介護保険被保険者証は、被保険者の分類により交付方法が変わります。

第1号被保険者の介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より郵送で交付されます。特別な申請は不要です。

第2号被保険者は、要介護・要支援状態であることが認定された後で、介護保険被保険者証が交付されます。

介護保険制度は、健康保険と違い、被保険者証を持っているだけでは使えません。介護認定を受ける手続きをしないと使えない点に注意しましょう。

介護保険の受給条件

介護保険制度を利用するには、要介護、要支援状態である認定を受ける必要があります。第2号被保険者は「特定疾病」による要介護、要支援状態であるとの認定が必要です。

介護保険では、要介護、要支援状態のレベルを「要介護度」と呼んでいます。要介護度は、要介護1~5、要支援1と2の合計7段階です。介護保険制度を利用するにあたっては、要介護度が要介護1~5、要支援1と2のいずれかに認定される必要があります。

要介護認定の申請方法

要介護、要支援状態である認定を「要介護認定」と呼びます。要介護認定の申請窓口は、市区町村もしくは包括支援センターです。申請から承認までは、次のような流れになっています。

- 市区町村の窓口・包括支援センターで「要支援(要介護)認定」の申請(介護保険被保険者証が必要)

- 認定調査、主治医意見書の作成

- 審査、判定

- 結果通知

要支援(要介護)認定の結果が通知された後、利用するサービスを決めて、ケアマネージャーと「ケアプラン」を作成します。ケアプランとは、利用者や家族の意向、援助方針、生活全般の解決すべき課題、サービスの目標、サービス提供の際の留意事項等が記載された書類です。介護サービスは、作成されたケアプランに沿って提供されます。

要介護の場合、ケアプランの名称は「介護サービス計画」です。要支援での名称は「介護予防サービス計画」となります。

自己負担割合

介護保険の被保険者が介護サービスを利用する場合、自己負担割合は利用額の1割〜3割です。原則は1割負担ですが、次表の条件にすべて当てはまる場合、2割もしくは3割負担となります。

| 収入・所得項目 | 2割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|

| 本人合計所得 | 160万円以上 | 220万円以上 |

| 「年金収入とその他の合計所得額」の合計 | ・単身世帯=280万円 ・2人以上の世帯=346万円以上 |

・単身世帯=340万以上 ・2人以上の世帯=463万円以上 |

参考厚生労働省老健局介護保険計画課「介護保険最新情報 Vol.158」

介護保険で受けられるサービス

介護保険の適用対象となるサービスは、自宅での利用か施設利用のどちらかです。自宅での利用、施設でのサービスの種類と内容を紹介します。

自宅で利用するサービス

自宅で利用するサービスの代表例は、訪問介護、訪問看護、福祉用具の貸与などです。「居宅支援サービス」「居宅系サービス」とも言われています。

| 訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)が介護や家事を行う |

|---|---|

| 訪問看護 | 自宅において、看護師等が清潔・排せつケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行う |

| 福祉用具貸与 | 日常生活や介護に役立つ福祉用具のレンタル |

施設を利用するサービス

自宅外の施設で受ける介護サービスです。本記事では、毎日通うか宿泊を伴うかを基準に分類して紹介します。

日帰りで利用する通所サービス

日帰りで利用する通所サービスは、デイサービスやデイケアのように施設を日帰りで利用するサービスです。

| デイサービス | 食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを提供 |

|---|---|

| デイケア | 施設や病院などで、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行う。心身機能の維持回復が目的 |

宿泊を伴うサービス

施設での宿泊を伴うサービスには、ショートステイ、特定施設入居者生活介護、特別養護老人ホーム入所、介護老人保健施設が挙げられます。

| ショートステイ | 施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービス。家族の介護負担軽減を図る |

|---|---|

| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者が、 日常生活上の支援や介護サービスを利用 |

| 特別養護老人ホーム | 通称「特養」。原則要介護3以上で、自宅では介護が困難な方が対象。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供 |

| 介護老人保健施設 | 通称「老健」。自宅で生活を営むことができるようにするための支援が必要な方が入所。看護・介護・リハビリテーションなどの必要な医療や日常生活上の世話を提供 |

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、高齢者が地域で今まで同様に生活できるよう、地元住民に対して提供されるサービスです。市区町村と連携したサービスを提供。代表例として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、グループホームなどが挙げられます。

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービス |

|---|---|

| 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて、通所を中心に、短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組み合わせて、日常生活上の支援や機能訓練を行うサービス |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象としたデイサービス 生活機能訓練やレクリエーションを提供、認知症の専門的ケアも行う |

| グループホーム | 認知症高齢者などが専門スタッフの支援のもと集団で暮らす 認知症の症状の進行を緩和させるため日常生活に近い形で集団生活をする |

参考厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」

予防給付

予防給付とは、要支援認定で使えるサービスです。要介護にならないよう予防する観点から「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」に沿って実施されます。

予防給付の代表例は、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどです。

介護保険の利用限度額

介護保険は、月ごとに利用限度額が決まっています。上限なく使えるわけではありません。上限額はサービス内容や要介護度により決まります。

例として、居宅サービス利用額の上限と、介護保険施設入所者に対する補足給付をみてみましょう。

居宅サービス利用額の上限

居宅サービスを利用した場合、上限額は下表のとおりです。

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

サービス利用額が限度額内であれば、自己負担は利用額の1割~3割となります。限度額を超えた部分は、全額自己負担です。

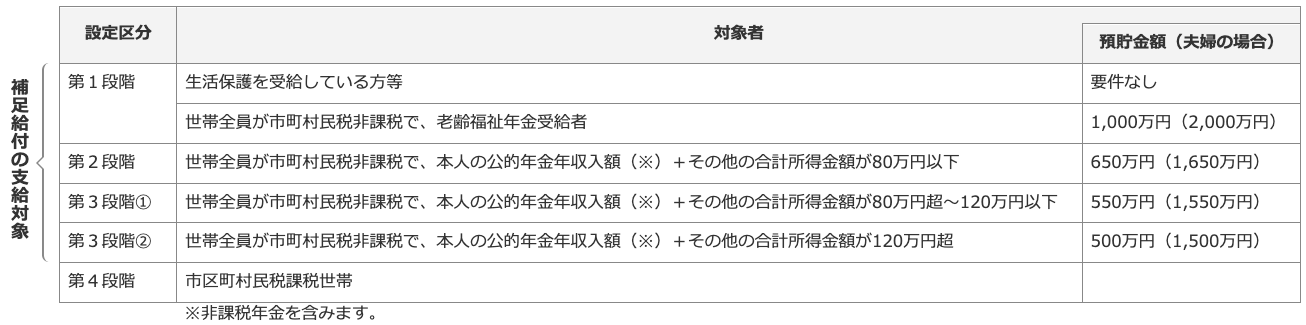

介護保険施設入所者に対する補足給付

介護保険では、一定額以上の負担分を支給する制度もあります。所得や資産等が一定以下の介護保険施設入所者に対しては、負担限度額を超えた居住費と食費分が、介護保険から支給。条件は、下図のとおりです。

第1段階~第3段階に認定されると、補足給付の支給対象となります。

介護保険制度ができた背景

介護保険制度は、1997年に成立した介護保険法をもとに、2000年より施行されました。高齢者の自立支援と、利用者の選択によりさまざまな主体からサービスを総合的に受けられることを基本的な考え方として運営されています。

介護保険制度の背景にあるのは、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などです。従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界があることから「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」として、介護保険制度が制定されました。

介護保険制度の改正と今後の見込み

介護保険は、3年ごとに事業の見直しを行っています。令和3年度4月施行の介護保険制度の改正は「第8期」です。

令和4年12月、介護保険の総費用が増加傾向にある中、厚生労働省より「介護保険制度の見直しについて」という資料が出されました。同資料によると、3割負担・2割負担の基準となる「現役並み」「一定以上」という所得額の検討等が今後予定されています。

厚生労働省によると、2025年以降は「高齢者の急増」から「現役世代の急減」へ移行する予測です。今後は高齢者が増加し、2042年には高齢者数がピークを迎えると言われています。介護保険料や負担額がどう変わるか、今後の動向に注目です。

参考厚生労働省「日常生活圏域ニーズ調査の実施及び第6期介護保険事業(支援)計画の策定準備について」

参考厚生労働省老健局 社会・援護局「介護保険制度の見直しについて」

まとめ

介護保険は、親や家族の介護の際に必須でありながら、内容を知らなかった方も多いのではないでしょうか。身内に介護が必要なときには、本記事を参考にしていただければ幸いです。

介護保険の適用を受けたとしても、金銭的負担はそれなりにかかります。介護のために仕事を減らし収入が減ったことにより、さらに負担が重くなる場合もあるでしょう。

介護費用を補填するために「不動産投資」で収入を得る方法もあります。「TOKYOリスタイル」では、将来を見越した資産形成の手段として不動産投資を検討したいという相談も受付中です。どんなささいなことでも構いません。遠慮なく、無料相談を活用してください。

この記事の執筆: 堀乃けいか

プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。

ブログ等:堀乃けいか