不動産価格は暴落する?現在の高騰要因と、過去の下落事例まで徹底解説

- 更新:

- 2023/09/29

近年、特に都心のマンション価格は高騰を続け、2023年3月は首都圏の新築マンション1戸あたりの平均価格が、1億4,000万円を超えたというNHKの報道もありました。これは前年同月比約2.2倍であり、不動産価格の値上がりを象徴するデータと言えるでしょう。

ここまで急激な値上がりが続くと、「今が不動産バブルで、ある日暴落するのではないか」という声も多く聞かれます。いっそ暴落待ちをして、安くなってから不動産を購入したいと考えている方も少なくありません。しかし、不確実な暴落を待っている間に、今のチャンスを逃すおそれもあります。

そこでこの記事では、過去の暴落事例と比較したコロナ禍での不動産価格や、現在の高騰要因、今後の予想などをまとめて解説致します。

不動産価格の現状

不動産価格が高騰しているのはご存じのとおりですが、ここでは実際にどのような価格推移となっているか、また、高騰している地域などの現状をご紹介します。

続く不動産価格の高騰

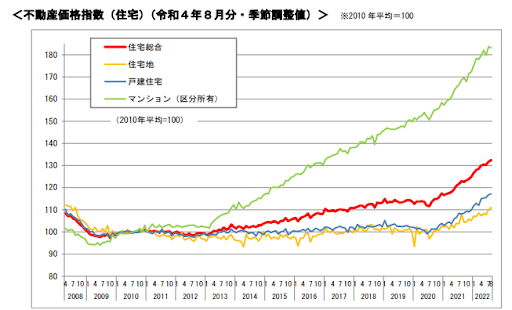

国土交通省が発表した資料からも分かるとおり、近年の不動産価格は高騰が続いています。特にマンションの高騰が突出しており、それに引っ張られるような形で住宅全体も値上がり傾向にあります。

このような価格推移から、近年は不動産売却によるキャピタルゲインで大きな利益を得た不動産投資家も多くいます。

不動産価格が高騰している地域

全国平均でも不動産価格が高騰を続けていますが、特に東京では富裕層に照準を合わせた新築マンションが増加傾向にあり、不動産の平均価格を押し上げています。しかし、不動産価格高騰は東京だけに留まりません。

ここでは、国土交通省が発表した2023年の公示地価を参照しましょう。東京・名古屋・大阪を中心とする三大都市圏では、前年比平均2.1%の上昇率で、前年よりも更に上昇幅が拡大しています。また、地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)では前年比平均8.5%という更に大きな上昇率を記録しています。

一方で、これ以外の地方では前年比で地価はやや上昇しているものの、まだコロナ前の水準には戻れていません。

過去の不動産価格下落事例と理由

不動産価格の高騰が続くと、突然暴落するのではないかと不安視する声も多く聞かれます。そこで、今後の不動産価格の予想をするために、これまで不動産価格が暴落した事例や理由を解説します。

バブル崩壊

不動産価格暴落といえばバブル崩壊を思い浮かべる方が多いでしょう。まずはバブル崩壊とはどのような事象で、何が原因だったかをご説明します。

バブル崩壊とは

バブル(泡)とは、中身を伴わない状態で大きく膨らみ上昇することから表現される言葉です。1991年ごろのバブル崩壊により、株価や不動産価格が暴落し、破産に追い込まれた企業や個人は少なくありません。

バブル崩壊の原因

1985年に当時のドル高を是正し、アメリカの貿易赤字を解消するために行われたプラザ合意がバブル崩壊の始まりでした。プラザ合意の前日には1ドル242円だった為替が、1988年の年初には1ドル128円という急激な円高となり、輸出国である日本は大きなダメージを受けました。

そこで政府は金融政策を転換し、金利の基準となっていた公定歩合を引き下げ、当時としては戦後最低の2.5%となりました。金利が下がったことで融資を受けやすくなり、本業への投資が活性化されることを見込んでいたのです。

しかし実際には、融資金により更に積極的な不動産投資が行われるようになり、不動産価格の異常な高騰は続きました。

地価が高騰したことで、地上げや固定資産税の急騰などの問題が生じたため、政府は土地の売買への融資を実質的に制限する総量規制を行いました。

総量規制の影響もあって株価や地価は暴落し、バブル崩壊となりました。バブル崩壊の原因は複雑ですが、実態の伴わない不動産投資が加熱しすぎたことが原因の一端です。

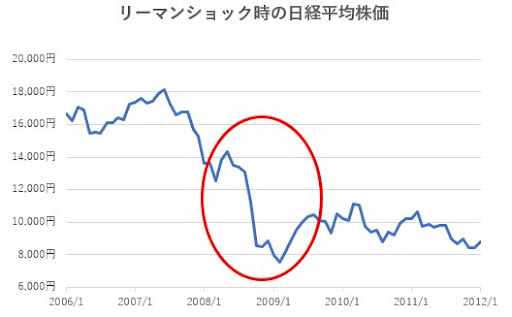

リーマンショック

バブル崩壊からようやく地価が上がり始めていた頃に起きた不動産価格の暴落は、リーマンショックによるものでした。次に、リーマンショックとその原因について解説します。

リーマンショックとは

リーマンショックとは、2008年にアメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズの倒産をきっかけとした、世界的な金融危機のことです。

リーマンショックの原因

リーマンショックの大きな原因にも、不動産が密接に関わっています。

まず問題となったのはサブプライムローンです。サブプライムローンとは、アメリカで普及していた信用力の低い人向けの住宅ローンで、審査が厳しくない代わりに、金利が高めであるという特徴があります。

それまでアメリカは不動産価格の高騰が続いており、不動産を担保にして金利の安いローンに借り換えることでサブプライムローンは機能していました。しかし不動産価格が下がり、担保として不足するようになってからは正常に返済されない不良債権化したものが多くなったのが問題です。

当時のサブプライムローンは証券化され、様々な金融商品に組み込まれていました。サブプライムローンのリスクが高まることで価値が下落し、このような金融商品を多く保有していた企業や個人は大ダメージを受けました。

これによりリーマン・ブラザーズが破綻、次いで大手生命保険会社AIGまでもが経営破綻し、世界中で「次はどこが破綻するか分からない」という不安感が広がりました。リーマン・ブラザーズが政府から救済されなかったことも不信感を高めた原因のひとつです。このような混乱から資産を投げ売りする投資家も多く、世界的な株価暴落へと繋がりました。

※当社では、不動産の重要事項について、分かりやすく学べるお得な情報満載の電子書籍を提供しています。無料の会員登録だけですぐにダウンロード可能ですので、なんとなく不動産投資に興味はあるけれど、まだ情報収集の段階という方は、今すぐ以下のリンクより無料電子書籍をご活用ください

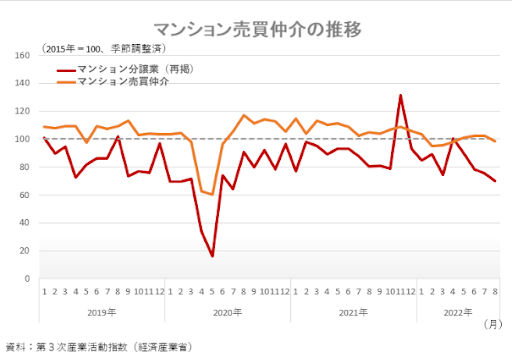

コロナ期間での不動産価格変動

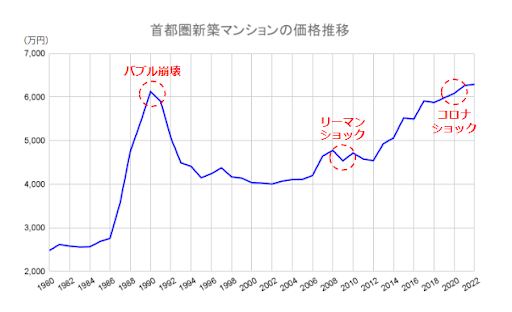

新しく発生した新型コロナウィルスによって、世界中が混乱に陥りました。日本では緊急事態宣言が出され、経済活動が停滞しました。しかし、不動産価格についてはそれほど大きく下落したとは言えません。

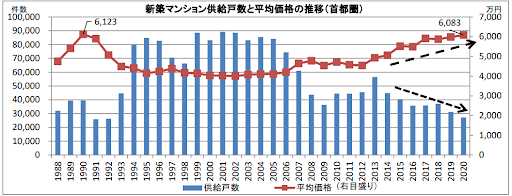

この首都圏新築マンションの価格推移からも分かるとおり、バブル崩壊やリーマンショックと比較しても、コロナショックがあっても不動産価格には影響を及ぼしていません。

出典経済産業省・マンション投資の動向をみる(住宅投資の動向2);新型コロナ感染症の拡大以降は

マンション売買仲介の件数も一時的な落ち込みはあったものの、すぐに回復しています。むしろ在宅時間が増えたことで住宅購入の需要は以前より高まっているという話もあります。

不動産価格が上昇を続ける理由

コロナ禍があっても不動産価格は上昇を続けています。ここではその主な理由を解説します。

低金利

日本では低金利が続いています。2022年12月に日銀が長期金利の上限を引き上げたことが話題になりましたが、短期金利にはまだ影響はありません。今でも尚、低金利が続いていると言えるでしょう。

金利が低ければ融資を受けやすく、返済にも余裕が出来るため、不動産購入も容易になります。

例えば、返済期間35年で毎月10万円ずつの返済を前提とすると、金利1%の場合は3,542万円借りられますが、金利3%の場合は2,598万円しか借りられません。このように、金利の高さは不動産価格に直接的に影響します。

円安

日本は低金利である一方、アメリカでは物価の上昇を抑えるために金利の引き上げが繰り返されています。アメリカと日本を比較すると、2023年7月現在はおよそ3.5%もの金利差があります。

金利の高い国の通貨を持っている方が利益が見込めるため、2023年7月の日本は1ドル約140円という円安の状況です。円安により海外投資家から日本国内の不動産需要が増え、不動産価格高騰の一因になっています。

例えば、1ドル100円から140円の円安になれば、ドルで同じ物を購入する場合には実質的に3割近く安くなったと感じるでしょう。この割安感もあって、海外投資家からの不動産需要が増えています。

新築マンションの供給減

マンションを購入したいという需要はあるにも関わらず、新築マンションの供給数は減少傾向にあります。

こちらのグラフでは赤線が新築マンションの価格、青い棒グラフが供給戸数を表しています。人口減少や建築資材高騰、人件費の高騰などから、新築マンションの供給が大きく下がっているのが現状です。

少ない新築マンションに希少価値が高まり、不動産価格上昇にも繋がっていると考えられます。新築マンションの価格が上がったことで、中古マンション、ひいては一戸建ての価格も上昇傾向にあります。

予想される不動産価格下落の原因

いつか下がると言われながらも上昇を続けてきた不動産価格ですが、今後どのような状況で下落するのか、その原因を予想します。

金利上昇

短期的に不動産価格の下落に繋がりやすいのは金利の上昇です。金利が上昇すれば不動産購入可能金額も下がるため、自然と不動産価格も下落するでしょう。

2023年4月、日銀総裁が10年ぶりに交代したことで金利を上昇させるのではないかという意見が多く聞かれましたが、実際のところ、金利上昇には慎重にならざるを得ない状況のようです。今後の政府の方針については専門家の間でも意見が分かれています。

ただし、今後もし金利が上昇しても良いように、適切な対策を取っておくことは重要です。

少子化による人口減少

2023年7月26日付の日経新聞の記事によると、初めて全都道府県で日本人の人口減少が記録されたとのことです。人口が少なければ不動産の需要が減り、不動産価格の下落に繋がります。

ただし、外国人住民は299万人に増え、東京などの大都市での外国人を含めた人口全体は増加しています。2067年には日本の総人口の10%以上が外国人になるという将来推計もあるように、今後は日本人以外も視野に入れた不動産投資が益々重要になりそうです。

空き家の増加

東京などの都市部に人口が集中することで、地方の過疎化が進んでいます。地方では放置された空き家が増加し、大きな社会問題となっています。手入れされていない空き家によって景観が損なわれ、地域の資産価値も落としかねません。

この他にも、円高への転換による外国人投資家の日本撤退など、様々な要素が将来的な不動産価格の下落に繋がると考えられます。

暴落待ちをするべきか?今後に備える方法

不動産の暴落待ちをして購入しようと考えている方は少なくありません。ここでは、不動産価格の下落の予測や、今後の状況に対応するための方法をご説明します。

暴落は正確には予測できない

確実に未来が分かっているのであれば暴落待ちをして、安くなってから不動産を購入した方が良いでしょう。しかし、暴落を正確に予測するのは専門家でも不可能だと言えます。

「東京オリンピックを境に不動産価格は暴落するため、不動産はその後に購入した方が良い」という話を聞いたことはないでしょうか。オリンピック暴落説は広範囲で信じられており、実際に購入を躊躇する方が多くいらっしゃいました。

ところが、様々なデータからも分かるように、オリンピックにコロナショックまで重なっても不動産価格は暴落せず、高騰を続けています。今となっては、「あの時買っておけば」と後悔する方も少なくありません。

バブルやリーマンショックの教訓をもとに、コロナショックや2023年のシリコンバレー銀行の破綻などにおいても、各国の政府は迅速な対策を取ったため、それほど大きな混乱は起きませんでした。

今後の予想をすることは大切ですが、踏み切るべきタイミングを逃さないことも同じくらい重要でしょう。

リスクを正しく認識する

不動産購入においては、知識を吸収することが大切です。当時の経済企画庁が公開した資料では、投資家サイドへのバブルの教訓として、リスクの認識不足が指摘されています。

今後来るかもしれない暴落のリスクも踏まえたうえで、自身のリスク負担能力を見極めながら購入を検討する必要があります。「リスクなくしてリターンなし」という投資の鉄則を前提としたうえで、リスクを把握し、狙えるリターンを計算しましょう。

まとめ

高騰を続ける不動産価格の今後の予測などをご説明しました。いつ暴落するかを確実に知るのは難しいですが、政府の金融政策などをもとに、ある程度の予測をすることは可能です。

株価や不動産価格の急激な下落を防ぐために、各国の政府も過去の反省を活かし、対応が改善されています。それでも暴落の可能性は無いとは言い切れませんが、リターンを狙うのであればリスクを取るべき場面を見逃さない思い切りも重要です。

リスクとリターンのバランスや、今後の詳しい予想についてお悩みの方は、ぜひ当社コンサルタントまでお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 丸岡花

プロフィール:宅地建物取引士・FP検定2級を持つ主婦ライター(2児の母)で、300本以上の不動産関連記事の執筆実績を有する。得意ジャンルは不動産・税金・英語・育児。不動産が大好きで、不動産関連のニュースや法改正、市況のチェックが日課となっている。豊富な知識に裏付けされた独自性の高い切り口と、公的機関や学術論文などの1次情報に基づく正確性の高い文章に定評がある。元バックパッカーで旅行・キャンプをこよなく愛し、過去に20か国以上を訪問した経験を持つ。保有資格は宅建士・FP2級に加え、TOEIC895点(米国居住経験あり)、秘書検定1級、保育士など多岐に亘っている。

ブログ等:シュフリーランス