ローン返済方法の種類とは!元利均等返済と元金均等返済の違いや不動産投資における指標まで解説します

- 更新:

- 2023/10/25

本記事は動画コンテンツでご視聴いただけます。

一口にローンといっても、返済方法は様々です。返済方法によって、支払総額が大きく変わる場合もあります。毎月決まった額を返済する場合でも、支払額の中で毎月元金と利息の割合が変わっていることを知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ローン返済方法の種類や違いについて詳しく解説します。繰り上げ返済をするとお得になる理由や、特に住宅ローンの返済方法でよく聞く「元利均等返済」と「元金均等返済」、「リボルビング払い」と「分割払い」の違いについても紹介します。

ローン返済の負担を少しでも減らすために、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

ローン返済の基本的な考え方

金融機関や信販会社からローンを借りた場合、借り入れした翌月から毎月支払いを行うのが一般的です。ローンの支払方法には、約定(やくじょう)返済と繰り上げ返済の2種類があります。

約定返済と繰り上げ返済

約定返済とは、毎月一定の金額を支払う方法を言います。いわゆる「月々の返済」とは、約定返済のことです。ボーナス払いの併用も、約定返済に含まれます。

約定返済とは別に、まとまった額を支払う方法を、繰り上げ返済と呼びます。繰り上げ返済分は、すべて元本に充当されます。元本が減ることにより支払利息も減らせるため、支払総額の減少が期待できます。

繰り上げ返済の方法は、月々の支払額を変えずに返済期間を短縮する「期間短縮型」と、返済期間を変えずに毎月の返済額を少なくする「返済額軽減型」の2種類です。期間短縮型の方が、より利息を減らす効果があります。

返済額や利息の計算方法

月々の返済額は、元金返済分と1ヵ月分の利息の合計です。1ヵ月分の利息は、1日分の利息✕月の日数で計算。1日分の利息は、次の式で計算されます。利用額が多く期間が長いほど、利息や返済総額が増加します。

- 1日分の利息 = 利用額×年利率 ✕ 利用日数 ÷ 365日(うるう年の場合は366日)

繰り上げ返済をした場合、返済額は全額利用額に充当。利用額が減ることで利息が減るため、返済総額も減ります。

ローンの返済方法

ローンの主な返済方法は、月々返済する約定返済です。約定返済には、次の4種類があります。

- 元利均等返済

- 元金均等返済

- リボルビング払い

- アドオン返済

元利均等返済、元金均等返済は、不動産投資用物件を購入する住宅ローンでもよく利用される返済方法です。それぞれ詳しく解説します。

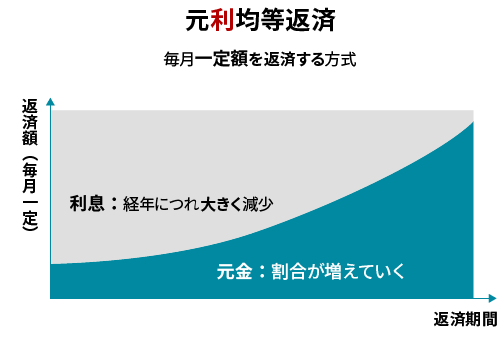

方法①:元利均等返済

元利均等返済は、毎月の返済額が一定となる返済方法です。一定額の中で、元金と利息の割合が毎月変わります。最初は利息が多く、返済が進むにつれ元金の割合が増えていく方法です。

元利均等返済は、返済額が一定のため将来の返済計画が立てやすく、返済開始当初の返済額を少なくすることができます。一方で、元金均等返済よりも総返済額が多くなることがデメリットです。

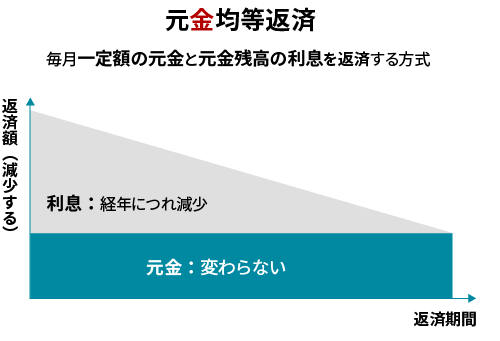

方法②:元金均等返済

元金均等返済は、元金の額が一定で利息が月々変わります。返済開始してすぐが最も高額の返済であることから、借入時に必要な収入も高く設定されていることも特徴です。本返済方法を取り扱い対象外とする金融機関も少なくなく、上述の元利均等返済と比較して、不動産投資で利用されるケースはそれほど多くはありません。

元金均等返済では、下のように支払額が変動します。

| 元金 | 利息 | 支払総額 | |

|---|---|---|---|

| 1ヵ月目支払い額 | 10,000円 | 3,000円 | 13,000円 |

| 2ヵ月目支払い額 | 10,000円 | 2,800円 | 12,800円 |

| 3ヵ月目支払い額 | 10,000円 | 2,500円 | 12,500円 |

元金均等返済のメリットは、返済額がだんだん減っていくことと、元利均等返済に比べると返済総額が少なくなることです。デメリットは、返済開始後すぐの返済額が最も高いため、返済開始後しばらくは負担が重いことが挙げられます。

| 元利均等返済 | 元金均等返済 | |

|---|---|---|

| 特徴 | ・毎月の返済額が一定 ・元金と利息の割合が毎月変わる ・最初は利息が多く、返済が進むにつれ元金の割合が増えていく |

・毎月の返済額のうち、元金の額が一定で利息が月々変わる ・返済開始してすぐが最も高額 ・借入時に必要な収入も高く設定 |

| メリット | ・返済額が一定のため将来の返済計画が立てやすい ・返済開始当初の返済額を少なくすることができる |

・返済額がだんだん減っていく ・元利均等返済に比べると返済総額が少ない |

| デメリット | ・元金均等返済よりも総返済額が多くなる | ・返済開始後すぐの返済額が最も高い ・返済開始後しばらくは返済額が多く金銭的負担が重い |

方法③:リボルビング払い

リボルビング払いは、毎月の支払額を一定にして、金利とともに返済していく返済方式です。「リボ払い」と呼ばれています。

リボルビング払いは、毎月一定の返済額であるため、手もとにまとまったお金がなくても高額商品の購入ができます。反面、支払期間が長くなるため、利息が増えて支払総額が高額になることがデメリットです。

リボルビング払いは、購入額が増えるにつれて支払期間が長くなります。支払期間が長くなることにより金銭的負担が増えてしまう点にも注意が必要です。

定額方式(元利定額リボルビング払い)

リボルビング払いの支払方法は、「定額方式」と「残高スライド方式」の2種類です。

定額方式は、「元利定額リボルビング払い」とも言われています。支払残高の総額が増えても、毎月一定額を支払う方式です。定額の支払額に手数料を含める方式と、定額支払額に手数料を上乗せする方式があります。

定額方式では、利用残高がある限り支払いが続きます。自分で月の支払額を決められる場合、設定額に注意が必要です。低い金額を設定すると、支払期間が長くなります。支払期間が長くなることにより、利息も高額になる点には十分気を付けましょう。

残高スライド方式(残高スライド元利定額リボルビング払い)

残高スライド方式とは、元金の残高に応じて月々の支払額が変動する方式です。1円でも基準額を超えると、支払額が上がります。

例)元金の残高が10万円未満だと月々の支払額が5,000円、20万円未満だと1万円で設定されている場合

| 元金残高 | 月の支払額 |

|---|---|

| 99,000円 | 5,000円 |

| 10万円 | 1万円 |

上記の例の場合、わずか1,000円の違いで支払額が5,000円上がってしまいます。特に追加で借り入れをした場合は要注意。元金の残高が変わることで基準額が変わり、月々の支払額が上がる場合があります。

リボルビング払いと分割払いの違い

リボルビング払いと分割払いは似ていますが、違いはどこにあるのでしょうか。それぞれの違いを解説します。

リボルビング払いは金額が決められていますが、回数は決まっていません。完済するまで、一定額での支払が続きます。元利定額リボルビング払いの場合、月ごとに元金と利息の割合が変わりますが、支払額は常に同じです。

一方、分割払いは、あらかじめ決められた支払回数で分割して支払います。決まった回数で完済することが前提なので、毎回支払額が同じとは限りません。初回のみ支払額が違う、最終回のみ違うなど、月々の支払額のバリエーションはさまざまです。

| 月々の支払額 | 支払回数 | |

|---|---|---|

| リボルビング払い | 固定 | 未定 |

| 分割払い | 変わる場合もある | 固定 |

方法④:アドオン返済

アドオン返済とは、元本に利息を加えてから月々の支払額を決める方式を指します。アドオンは英語の「add on」で、元本に対して利息を上乗せしてするという意味です。元本に手数料総額を先に加えてから返済回数で割り、月々の支払額を決める方式になります。

アドオン返済の場合、利息計算は簡単ですが、表示の利率より実質の年率が高くなる特徴があります。

例として、2万円をアドオン金利20%で借り10回払いで返済する場合で考えてみましょう。アドオン金利20%を年利に換算したときの式は、次のとおり。実質年利はアドオン金利より高くなります。

- 年利 : 0.2 (= 20%)✕ 12ヵ月 ÷ 10回 = 24%

割賦販売法により実質年利の表示が義務化されたため、現在はアドオン金利の表示は禁止となっています。

アドオン返済と通常の返済の違い

アドオン返済と通常の返済の違いは、繰り上げ返済をしたときに利息が減るかどうかです。通常の返済では、繰り上げ返済すると利息が減ります。アドオン返済は繰り上げ返済しても利息が減りません。

アドオン返済の場合、返済開始前の元金から算出した利息を元金に加算した額が返済総額となります。例えば、100万円借りて1ヵ月目に3万円支払った場合、2ヵ月目の元金は97万円です。しかし、利息は元金100万円で計算したまま。繰り上げ返済をして元金を減らしても、減った元金をベースに利息を計算しないため、利息が減りません。

一方、元金均等返済や元金均等返済は、元金から支払い済みの金額を引いて、毎月利息を計算し直します。例えば、元金100万円で、1ヵ月目に3万円支払ったとしましょう。この場合、2ヵ月目の元金は97万円となり、利息も97万円を基準に計算されます。元金均等返済や元金均等返済は毎月減少する元金をベースにして利息を計算するため、繰り上げ返済により利息が減るのです。

| 1ヵ月目の元金支払額 | 1ヵ月目の残高 | 利息計算のベースとなる元金 | 繰り上げ返済による利息減少 | |

|---|---|---|---|---|

| アドオン返済 | 3万円 | 97万円 | 100万円 | なし |

| 元利均等返済・元金均等返済 | 3万円 | 97万円 | 97万円 | あり |

不動産投資における借入金に関する指標

借入金の多さは、不動産投資にも影響を与えます。金融機関やローン会社は、借入金額をもとにした指標を使って、申込者に返済能力があるかどうかを判断します。

今回は不動産投資の借入で使われる代表的な指標として、LTV(loan to value)と債務償還年数をご紹介していきますので、ローン残高が多い場合にどのようなデメリットが出るのか、参考にしていただければ幸いです。

LTV(loan to value)

LTVは「loan to value」の頭文字で、不動産の購入価格に対する借入金額の割合を指します。融資比率・借入比率とも呼ばれ、不動産投資においては80%以下が理想です。

- 計算式 = 借入金額 / 物件購入価格 ✕ 100

LTVが高い場合、次のようなデメリットが発生します。

- 月々のローンの返済額が上がる

- 変動金利のローンの場合、キャッシュフローに影響を及ぼす「金利リスク」が起こりやすい

- 家賃収入が減少した際にローン返済が難しくなる

債務償還年数

債務償還年数とは、収入から支出を引いた額すべてを返済に当てた場合に、ローンの返済に何年かかるかを示す指標です。簡単に言うと「今のお金の流れだと、何年でローンを返せるのか」。大規模修繕や複数の不動産を保有したいなど追加で資金が必要となった場合の指標です。

- 計算式 = 借入金残高 ÷(税引後当期純利益 + 減価償却費)

金融機関は、債務償還年数が短いほど返済能力があると考えます。そのため、債務償還年数が短いと、融資が受けやすくなるのです。

不動産投資での債務償還年数の目安は、20年以内と言われることが多いですが、それを超えてくると、返済能力が低いとみなされ、追加の融資が受けづらくなる傾向になっています。

まとめ

長期でローンを支払う場合、利息や手数料の分だけ支払総額が増えます。特にリボルビング払いは、結果として家計や経営を圧迫する可能性がある点に気を付けなければいけません。

住宅ローンや投資用ローンでよく利用される返済方法は、元利均等返済と元金均等返済です。借入先の金融機関によっては、どちらか選べる場合があります。

「元利均等返済と元金均等返済どちらがいいかわからない」「どこに聞いたらいいかわからない」という場合は、ぜひ「TOKYOリスタイル」にご相談ください。経験豊富なコンサルタントがお話を伺い、状況に応じたアドバイスをいたします。

LTVや債務償還年数についての疑問にもお答えします。どんなことでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の執筆: 堀乃けいか

プロフィール:法律・ビジネスジャンルを得意とする元教員ライター。現役作家noteの構成・原案の担当や、長野県木曽おんたけ観光局認定「#キソリポーター」として現地の魅力を発信するなど、その活躍は多岐に亘る。大学および大学院で法律や経営学を専攻した経験(経済学部経営法学科出身)から、根拠に基づいた正確性の高いライティングと、ユーザーのニーズに的確に応えるきめ細やかさを強みとしている。保有資格は日商簿記検定2級、日商ワープロ検定(日本語文書処理技能検定)1級、FP2級など。

ブログ等:堀乃けいか