住宅地は31年ぶり!?基準地価の上昇を不動産投資のプロが徹底解説!

- 更新:

- 2022/11/24

2022年9月20日、国土交通省発表の地価公示データにより、住宅地の基準地価が31年ぶりに上昇したことが判明しました。新型ウイルスの影響により地価の落ち込んでいた商業地でも3年ぶりの上昇を記録しており、地価の推移に大きな変化が訪れています。

国土交通省により3月に公表される公示地価、7月に公表される路線価とともに、基準地価は土地の価値が定まる基準となる重要な指標です。土地を売買する際の目安となるため、不動産投資の動向にも大きく影響します。

そこでこの記事では、まずは基準地価とは何か、基準地価が上昇した背景は何かといった基礎的な部分に触れ、過去の基準地価との比較を通して今後の不動産投資への影響について解説します。エリアごとに地価の変化を見ることで、不動産の需要がある地域を判別することが可能になります。この記事を通じて、今後の不動産投資の戦略にお役立てください。

基準時価の上昇について

まずは基準地価の概要や、基準地価が上昇した背景を見ていきましょう。エリアごとの基準地価の変動の違いにも触れていきます。

基準地価の概要

基準地価とは、都道府県が主体となって7月1日時点での土地価格を調査し、国土交通省が総合して9月下旬に公表する指標です。国土利用計画法に基づき不動産鑑定士が算出する正確性の高いデータであるため、個人や企業や公共団体の土地取引の目安として広く活用されています。

似たデータとして、国土交通省が調査主体となる公示地価や、公示地価等を踏まえて国税庁が定める路線価があります。それぞれを一覧で記載するので、合わせて確認しましょう。

| 基準地価 | 公示地価 | 路線価 | |

|---|---|---|---|

| 調査の主体 | 都道府県 | 国土交通省 | 国税庁 |

| 評価の時期 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日 |

| 公表の時期 | 9月下旬 | 3月下旬 | 7月1日 |

| 価格の基準 | 基準地1平米あたり | 標準地1平米あたり | 道路(路線)に面する土地1平米あたり |

| 価格の評価 | 不動産鑑定士による | 不動産鑑定士による | 公示地価・売買実例価額・不動産鑑定士等による |

価格の基準に記載されている「基準地」とは、都道府県知事により選出された「その地域で土地利用の状況が一般的と認められる土地」を指します。「標準地」とは、国土交通省により選出された「その地域で土地利用の状況が一般的と認められる土地」を指します。

すなわち、調査主体が都道府県である基準地価は都道府県が基準地を、調査主体が国土交通省である公示地価は国土交通省が標準地を、それぞれ定めているということです。基準地と標準地は重複する箇所も多いため、「誰が調査主体かによって言い方が異なる」という認識で構いません。

また、路線価における「路線」とは鉄道ではなく、車両や人が通行する主要な道路を指します。路線価は相続税や贈与税の算定にも使用されるため、不動産投資では税金管理の際に参照することになります。

まとめると、基準地価とは「都道府県知事によって選定された基準地1平米あたりの価格を不動産鑑定士によって評価された、都道府県ごとの土地価格を国土交通省が総括して公表したもの」となります。都道府県ごとに価格が算出されているため、特定の地域の価格動向や、エリアごとの比較にも活用されます。

基準地価上昇の背景

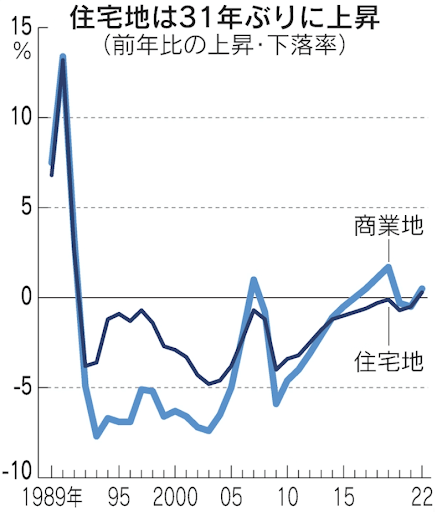

復習になりますが、2022年9月20日公表のデータにより、基準地価は住宅地・商業地ともに価格が上昇し、特に住宅地では31年ぶりの上昇が記録されています。

住宅地における基準地価上昇の背景には、2012年のアベノミクス以降の長期的な金融緩和政策の継続や、住宅ローン減税をはじめとする住宅取得支援施策が考えられます。新型ウイルス蔓延後には巣ごもり需要の増加により、よりよい環境の居住空間が求められるようになり、価格上昇を後押ししていると見られます。

また、商業地では新型ウイルスの蔓延が落ち着いてきた頃合いに、観光地や繁華街への国内来訪客が増加したことが、下落から転じて上昇を記録した要因と見られます。

すなわち、低金利等の長期的な要因が下支えとなり、新型ウイルスによる巣ごもり需要および、その反動による観光・店舗需要の増加が後押しする形で、住宅地・商業地の双方での基準地価上昇に至ったと考えられます。

しかし、地域別の変動率を見ると、全国で一律には基準地価が上昇していないことが分かります。具体的なデータを見ていきましょう。

エリアごとの基準地価の比較

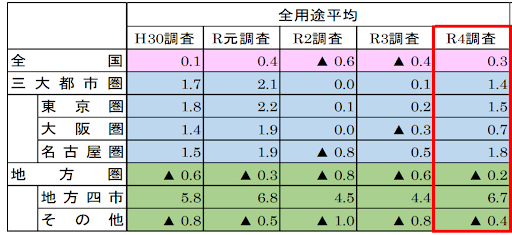

住宅地・商業地を含む全用途平均での基準地価の変動率を地域ごとに比較すると、以下のようになります。

全国平均で基準地価がプラスに転じている上で、特に三大都市圏や地方四市の伸びが著しいことが分かります。地方四市とは、札幌市・仙台市・広島市・福岡市の4箇所を指します。

一方で、地方圏の平均は5年連続でマイナスとなっていることが分かります。特に地方四市を除く「その他」の地域では地方圏の平均以上の下落が見られ、地方四市との差が浮き彫りとなっています。

さらにエリアを細分化すると、都内では交通の便がよく人口動態も良好な中央区で4.0%増、神奈川県では再開発により住宅需要の高まった茅ヶ崎市の辻堂駅周辺で5.9%増となっています。地方では特に北海道の伸びが顕著で、同じく再開発の進む札幌市が11.8%増、北海道日本ハムファイターズの新球場「エスコンフィールド北海道」の完成が間近に迫る北広島市では24.8%もの上昇を記録しています。

一方、前年比を都道府県別に見ると32の都道府県で住宅地の地価変動率がマイナスとなっており、エリア格差が広がった結果となりました。

基準地価の過去との比較

基準地価についての基礎知識やエリア比較を見たところで、過去に地価が大きく変動したケースを見ていきます。過去の事例は今後の投資判断に活かせるため、ぜひチェックしましょう。

過去に地価が変動したケース

参議院の予算委員会調査室のデータによると、2018年から過去30年間の公示地価の変動率は以下のようになります。

高い上昇幅を記録したのは1988年前後のバブル期と、ミニバブルと呼ばれた2007年頃の2箇所です。バブル期の後にはバブル崩壊、ミニバブルの後にはリーマンショックにより、上昇後に上昇幅を打ち消す下落幅を記録しているのが特徴として見られます。

これらの背景から、仮に現在の地価上昇がミニバブルの再来と想定すると、その反動となる下落が訪れるように思えます。そこで、今回の地価上昇がバブルと似たものか否かを見ていきましょう。

現在の地価上昇は不動産バブルか

まずは1988年頃のバブル景気のきっかけを見ていきましょう。バブルが訪れる前の1985年、アメリカの景気打開策となる「プラザ合意」によって日本に円高不況が訪れました。その不況を脱却するべく、日本政府は景気を刺激するための金融・財政政策を施し、バブル景気が起こります。

高騰した不動産価格は実体経済とかけ離れた数値となったため、日本政府は改めて金融の引き締め政策を行い、不動産価格の高騰を抑えました。結果的に土地が一気に売却され、バブル崩壊に至りました。

また、2007年頃のミニバブルは、アメリカで住宅ローンを証券化した「サブプライムローン」による好景気が日本に波及したことが要因と見られています。2008年には、アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻を皮切りに世界的な金融危機が訪れ、日本も世界的な不況の煽りを受ける形でミニバブルの崩壊に至ります。

それぞれのバブルと崩壊の背景には、行き過ぎた景気の活性化とその反動が見られます。対照的に、現在の地価上昇は2012年頃から緩やかに起こっており、急激な高騰を起こすことなくミニバブル期の水準まで回復を見せています。

この点から判断すると、過去のバブル期に見られた急激な景気の活性化や価格の高騰は見られず、またそれらを引き起こした金融政策やサブプライムローンのような要因も見受けられません。そのため、世界情勢が今後どうなるかの注視は必要ですが、今回の基準地価の上昇はバブルとは言えないと考えられます。

地価上昇の不動産投資への影響

過去の地価上昇について確認したところで、今回の地価上昇が不動産投資に与える影響を見ていきます。特にエリアごとの地価上昇に差が見られたことから、地域にフォーカスした投資戦略に注目しましょう。

都心部と地方で進む地価の二極化

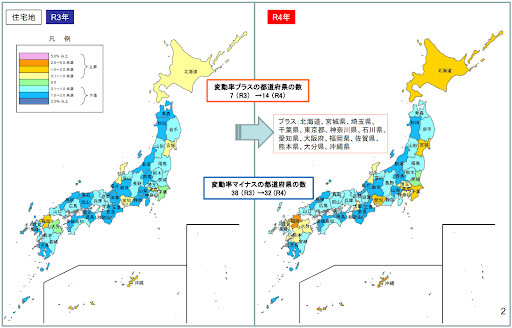

前半でご紹介した基準地価の変動率について、都道府県別に見ると以下のようになります。

新型ウイルスの影響が強くほぼ全国にわたり変動率がマイナスとなっていた前年度と比べ、今年度は変動率プラスの都道府県が14、マイナスの都道府県が32となっており、地域格差が浮き彫りになったと言えます。

特に、先述の地方四市を含む都道府県以外の地域では、観光地やインフラの整備が進む石川県や福岡の恩恵を受ける周辺の県を除き、大半がマイナスの変動率を継続していることが分かります。

これらの点から、特に首都圏・三大都市圏と地方の間で二極化が進んでいることが判明しました。

東京23区での基準地価の変動率ランキング

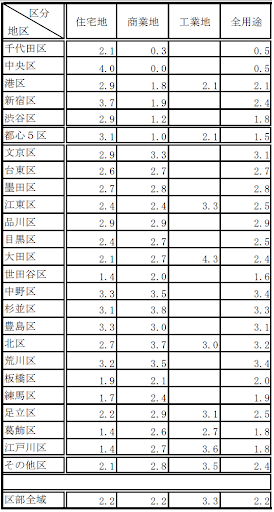

東京23区に焦点を当てると、基準地価の変動率は以下のようになります。

23区内では、住宅地の地価変動率は中央区が1位(4.0%増)、新宿区が2位(3.7%増)、中野区・豊島区が3位(3.3%増)、荒川区が5位(3.2%増)となっています。区部全域では2.2%増となっており、1.0%増となった多摩全域や0.1%減となった島部と比較して上昇幅が高い結果となりました。

23区内に着目すると、千代田区・港区・世田谷区のように、既に高級住宅が並ぶ地価の高い地域では高止まりの傾向が見られます。一方で、交通の便がよく住宅需要の高い中央区・新宿区・中野区などで、良好な伸びが見られます。

独特な推移を見せるのは荒川区で、全用途での地価変動率が3.4%で区内1位となっています。理由としては、操業を停止している工場や空き倉庫がマンションに建て替えられ、都心部へのアクセスの良さや値ごろ感と相まって住宅需要が高まったことが考えられます。

今後の投資戦略

ここまで複数のエリアに焦点を当てて基準地価の推移を追ってきました。数値を見ると、地方四市が狙い目と感じる方もいるのではないでしょうか。確かに、新球場の竣工間近の北海道北広島市のように、値上がりの根拠がある地域は確度を高く投資に踏み出せると思います。

しかし、一種のトレンドに乗る形で不動産投資を行う場合、短期的な戦略を取らなければ売り時を逃しかねない点に注意が必要です。再開発等を通して新しい商業施設・インフラが整備された際、波が押し寄せるように投資マネーが流入します。しかし、新興ITベンチャーの株価のように、旬を過ぎると一気に波が引く危険性も持ち合わせます。

特に、今回の基準地価のように客観的にわかる形で数値が可視化されると、投資の範疇を超えた投機的なマネーが一気に流れ込みがちです。株とは異なり売買に数ヶ月かかる不動産投資でトレンド戦略を組むのであれば、周りを出し抜くレベルで手早く動く心構えが必要になります。

短期的な売買によるキャピタルゲインを狙うのであれば、地方におけるピンポイントな地域での不動産投資にも旨味があると思います。ただし、よりリスクを抑えて堅実なリターンを望むのであれば、ここ十数年単位で基準地価の緩やかな成長が見られる、東京を中心とする一都三県での不動産投資が硬いと言えるでしょう。

特に不動産投資は中長期的な目線で資産を保有しながら、ローリスク・ローリターン、ミドルリスク・ミドルリターンを見込めるのが強みです。物件の入居者と買い手双方の需要が中長期的に見込める都心部周辺は、その強みを活かせるエリアと言えるでしょう。

ただし、基準地価をエリアごとに比較したとしても、あくまで地区単位での平均である点は意識しておきましょう。同じ荒川区内でも住宅需要が高く空室率の低い物件もあれば、老朽化が進み建て替えの検討を余儀なくされる物件もあります。まずは投資対象となる地域を定める際に基準地価等の客観的な指標を活用し、その地域の特色を調べながら具体的な物件選定に移るのをオススメします。

まとめ

今回の記事では、基準地価の基礎的な知識から、基準地価に関連した不動産投資の戦略までを解説しました。バブルとは異なる基準地価の堅実な上昇は、不動産業界にとって明るいニュースだと実感しています。

ただし、やはり主要都市と地方での二極化が進む結果となったことから、今後の不動産投資はエリア選定がより重要性を増すと思われます。弊社では一都三県を中心とした不動産を扱っておりますので、投資をご検討の方はぜひ個別相談をご利用ください。