東京メトロの延伸でどう変わる!?具体的なメリットを徹底解説!

- 更新:

- 2022/11/21

読者の皆さんは、東京メトロの延伸が本格的に始まる見通しであることをご存じでしょうか。実は2030年代半ばまでに、東京メトロの2線で大規模な延伸が行われることが想定されているのです。

対象となるのは有楽町線と南北線の2路線です。まず有楽町線については、豊洲駅から住吉駅までの5km余りの区間が、南北線は白金高輪駅から品川駅までの約2kmの区間がそれぞれ対象となっています。

おそらく東京で勤務をされている方の多くが、都内における南北への繋がり・アクセスの悪さに辟易したことがあるのではないでしょうか。いくらバスが出ているとはいえ、地下鉄からわざわざ地上に出るのは非常に手間ですし、「もっとアクセスが良ければ」と感じたことのある方は私だけではないと思います。

そこで本記事では、2030年半ばまでに予定されている東京メトロの2路線の延伸について、その概要や、利用する方々にとってどのようなメリットがあるのか、という点を解説していきたいと思います。

東京メトロ延伸の概要について

まずは、今回話題となっている2030年半ばの東京メトロの延伸について、その概要を簡単にお伝えしたいと思います。

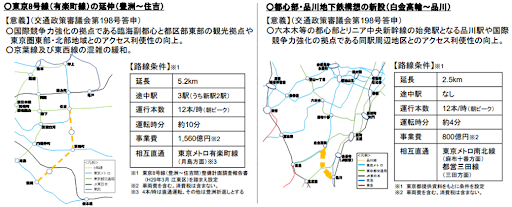

元々、本計画は、平成28年4月に交通政策審議会で示された「東京圏における国際競争力強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクト」をベースに作成されています。こちらの報告書においては、有楽町線の延伸を「東京8号線の延伸」、南北線の延伸を「品川地下鉄構想」と呼称していることから、本記事においても以下、そのように呼んで行きたいと思います。

国土交通省の発表によると、東京8号線の延伸計画では、豊洲〜住吉間の約5kmの区間が、品川地下鉄構想においては、白金高輪駅〜品川駅間の約2kmの区間がそれぞれ対象となっています。

それでは、まずは東京8号線の延伸計画の詳細について見ていくことにしましょう。

東京8号線の延伸計画について

東京8号線の延伸計画では、豊洲~住吉間の区間で延伸が予定されていることについては、先ほど述べた通りです。ではこの動きは、いつ頃から本格的に加速してきたのでしょうか。実は、この延伸計画がそれほど一般に認知されていないのは、推進が本格的になったのがつい最近のことであったためです。

事業化までの流れ

具体的には、昨年2021年7月の国による政策審議会の「東京圏における今後の地下鉄ネットワークのあり方等について」の答申において、本東京8号線延伸計画を力強く推進する内容が盛り込まれ、この答申をきっかけとして事業化に向けた動きが一気に加速することとなりました。

このように事業化に向けた動きを加速するきっかけとなった政策審議会の答申書の中で、東京メトロが事業主体となり早期の着手を行うべき旨、及びそのための費用負担として、「地下高速鉄道整備事業費補助」と呼ばれる国と地方公共団体による補助制度の活用が適切である旨が述べられています。

この21年7月の政策審議会答申からの動きは非常に早く、同月内には江東区長から本計画の事業スキームを構築するように東京都知事に申し入れが行われ、更に国土交通大臣と都知事との間で、東京メトロを事業主体としての相互連携の合意が行われました。

その後同年8月には国土交通省により本計画の調査費に関する令和4年度の予算概算要求が行われ、同月中には東京メトロの有価証券報告書においても、本計画の事業化に向けて取り組むことが表明されるに至りました。

尚、豊洲駅から住吉駅までの延伸の中で、いくつか中間駅を設けることが予定されています。江東区に発表によると、東京メトロ東西線との結節駅である東陽町の他、駅から徒歩10分圏外となっている鉄道交通不便地域解消のため、豊洲~東陽町間、東陽町~住吉間の概ね中間地点(下図のST1及びST3)に各1駅の中間新駅の新設が想定されています。

ここまで見てきたように、21年の7月以降一気に本格化した東京8号線延伸計画ですが、具体的にどのようなメリットが期待されているのでしょうか。それは大きく、

- ①所要時間の大幅短縮

- ②周辺路線の混雑の緩和

- ③輸送障害時における代替ルートの確保

の3点です。それぞれ詳しく見ていきたいと思います。

メリット①:所要時間の大幅短縮

東京8号線延伸によるまず1つ目のメリットが、所要時間の大幅短縮です。現状、豊洲から住吉までのアクセスを考えると、鉄道の場合には、豊洲から有楽町線に乗り、月島で都営大江戸線に乗り換えて清澄白河まで行きます。その後、清澄白河で半蔵門線に乗り換え、住吉に到着といった流れです。合計所要時間は約21分となり、それぞれの乗車時間は短いながらも、大江戸線を含めて計2回の乗り換えが必要となるため、乗り換えの手間を含めると一苦労であることが容易に想像できます。また、豊洲から住吉駅までバスを利用する手もありますが、到着までに30分程掛かってしまうのが現状です。

しかし本計画が無事に実現した場合には、豊洲から住吉まで乗り換えなしで僅か9分で到着することが可能となりますので、鉄道であれば12分、バスであれば約21分の時間短縮が望めるのです。

メリット②:周辺路線の混雑の緩和

本計画の2つ目のメリットとして、周辺路線の混雑の緩和が図れるという点が挙げられます。周辺路線というのは、具体的には東西線、京葉線、総武線(緩行)の3線であり、いずれも都内有数の混雑路線として知られています。

まず各路線の現状における混雑度について見ていきましょう。2019年度の実績値では、東西線の門前仲町〜木場区間で199%(国内ワースト)、京葉線が162%、総武線(緩行)が194%と驚異的な数値を記録しています。

これが計画の実現によって、東西線で19%、京葉線で11%、総武線(緩行)で3%がそれぞれ軽減されることが想定されています。近年特に、都内の電車の混雑状況が社会問題となっている中で、8号線の延伸によって混雑度が軽減できるというのは、大きなメリットではないかと思います。

メリット③:輸送障害時における代替ルートの確保

3点目のメリットとして、電車の通行に何かしらのトラブルが生じた場合に、新たな代替ルートとして活用することが出来る、という点が挙げられます。

おそらくこの記事を読んでいただいている多くの方々も経験されたことがあるのではないかと思いますが、人身事故の影響などにより、会社に大幅に遅刻してしまったという話はよく聞きます。私自身も同じような経験を何度もしたことがありますが、もし仮に別路線での迂回ルートがあれば、例え1路線で遅延が発生したとしても、何とか目的地に到達することが出来るわけです。

例えば、有楽町駅でトラブルが発生してしまった場合、豊洲から都心部に帰宅する方々は、現状ではトラブルからの復帰をいつまでも待つ必要があります。

しかし、東京8号線の延伸が実現した場合には、例え有楽町駅が機能停止に陥っていたとしても、一度豊洲から東陽町に向かい、東西線を利用することで都心部に容易にアクセスすることが出来るわけです。

不動産投資でも同じですが、複数の選択肢を持つことにより、リスクを分散させるというのは非常に重要なことだと思います。そういった意味でも、本計画の実現により代替ルートが確保できるというのは、大きなメリットとなりそうです。

ここまで、東京8号線(有楽町線)の延伸の概要とメリットについて見ていきました。次は、品川地下鉄構想について見ていくことにしましょう。

品川地下鉄構想について

前章では、東京8号線の延伸について、計画が加速化した流れから、実現によるメリットについて解説していきました。次に本章では、品川地下鉄構想についても同じように見ていきたいと思います。

南北線の延伸により白金高輪~品川区間の直結を行う品川地下鉄構想は、上述の東京8号線の延伸計画と同じく、21年7月の交通政策審議会の答申内において、その意義がはっきりと述べられています。

主たるメリットについては後述しますが、この品川地下鉄構想の背景には、「品川駅をより便利に」という思いが強く込められています。というのも、近年「国際競争力の強化」が日本国内で強く叫ばれており、国際戦略総合特区のアジアヘッドクォーター特区が定められるなど、ますます重要視されるようになりました。

そのような状況の中、羽田空港へのアクセスが良く、大規模宿泊施設が多く集まる品川地域の重要性が増し、結果として品川駅の利便性を拡充する方向に舵が切られたというのは、ある意味必然であったとも言えるでしょう。実際、品川駅はリニア中央新幹線の始発駅となる予定でもあります。

しかしながら、品川駅はこれまで、どの地下鉄とも接続がありませんでした。この問題を解決するための方法として、今回の品川地下鉄構想が推進されるに至ったのです。

それでは、品川地下鉄構想のメリットについて見ていきましょう。メリットは、

- ①所要時間の短縮

- ②車内の混雑状況の緩和

- ③駅構内の混雑緩和

の3点です。

メリット①:所要時間の短縮

品川地下鉄構想の1つ目のメリットは、所要時間の短縮です。例として、品川から六本木までと溜池山王までの2ルートについて見ていきたいと思います。

まず、現状ですと品川から六本木までの所要時間は約20分で、その間に2回の乗り換えが必要でした。これが本計画により、1回の乗り換えで11分で到着することが出来るようになり、結果として約9分の短縮が実現できるのです

また、同様に溜池山王までのアクセスを見てみると、現状の所要時間は約14分であり、乗り換えを1回行う必要がありました。しかし本計画の実現により、乗り換えなしの僅か9分でのアクセスが可能となります。

このように、品川地下鉄構想の実現によって、六本木や溜池山王などの都心部へのアクセスが向上し、所要時間の短縮が図れるというメリットがあるのです。

メリット②:車内の混雑状況の緩和

2つ目のメリットは、東京8号線の延伸計画の時と同様に、車内の混雑率を大きく緩和することが出来る点です。

例えば、東京メトロ南北線の目黒~白金台の混雑状況について見ると、本計画の実現により、なんと17%の混雑緩和が想定されています。また、非常に混雑することで知られている銀座線の新橋~虎ノ門区間でも、約7%の混雑緩和が期待されています。

このように、品川地下鉄構想の実現によって、車内の混雑状況を緩和することが出来るというのが、2つ目のメリットになります。

メリット③:駅構内の混雑緩和

品川地下鉄構想が仮に実現した場合、車内の混雑状況のみならず、駅構内の混雑をも緩和することが可能となります。特に構内の混雑状況の緩和が見込まれているのは新橋駅で、具体的には横浜方面から溜池山王方面に向かう途中で新橋での銀座線乗り換えを行っていた人々が、本計画により品川駅での乗り換え経路に転換することが期待されているためです。

もう少し詳しく見ていきましょう。読者の方々の中にもいらっしゃるかも知れませんが、横浜や川崎から、東京に通勤される方は数多くいらっしゃいます。仮に横浜の方が溜池山王にある職場に通勤する場合、一度新橋駅で下車して銀座線に乗り換える必要があるのですが、この乗り換えルートが毎朝大変混雑していました。

もし仮に品川地下鉄構想が実現した場合、品川駅で下車して南北線に乗り換えるルートが新たに出来ることとなり、横浜方面から通勤する多くの方々が経路を転換することが想定されます。この結果、新橋駅構内の混雑状況が緩和され、より快適な乗り換えが実現できるのです。この駅構内の混雑緩和が、本構想における3つ目のメリットでした。

まとめ

本記事では、2030年半ばまでの工事完了が予定されている東京メトロ延伸計画について、有楽町線を対象とする東京8号線の延伸計画と、南北線を対象とする品川地下鉄構想の2つを解説しました。

それぞれ、所要時間の短縮や車内又は駅構内の混雑状況の緩和など、様々なメリットがあることがお分かりいただけたのではないかと思います。

こうしたインフラ関連のニュースというのは、非常に身近な事柄であるにも関わらず、なかなか現実感を持ちにくいということが多いです。だからこそ、実際にどのくらいの時間が短縮されるのかという具体例を本記事でご覧いただき、ご自身に大きく関係するニュースとして注目していただくことに繋がれば幸いです。

今後、延伸計画の実現によって不動産投資にどのような影響が出るのか、どのエリアの資産価値が上がりそうかなど、ご不明な点がございましたら、是非弊社コンサルタントにお声がけ頂ければと思います。