羽田イノベーションシティはスマートシティ化の試金石?!注目の理由と不動産投資への影響

- 更新:

- 2023/12/06

羽田空港旧ターミナル跡地に2020年7月に先行オープンした複合商業施設「羽田イノベーションシティ」が、2023年11月16日(木)にグランドオープンとなりました。

自動運転バスやロボットレストランが話題となりエンターテインメント色の強い羽田イノベーションシティですが、企業や国の実験場としての重要な一面も持っています。

空港 + スマートシティの機能を併せ持つ羽田の「スマートエアポートシティ」化は、今後の国の課題解決のための糸口となる可能性を秘めています。

今回本記事で解説するのは、羽田イノベーションシティの概要や新たな取り組みに加え、国にとっての位置づけと今後社会や不動産投資に与える影響についてです。

本記事を読むとスマートシティ構想の概要と社会や不動産投資にもたらす変化がわかりますので参考にしてください。

羽田イノベーションシティとは?

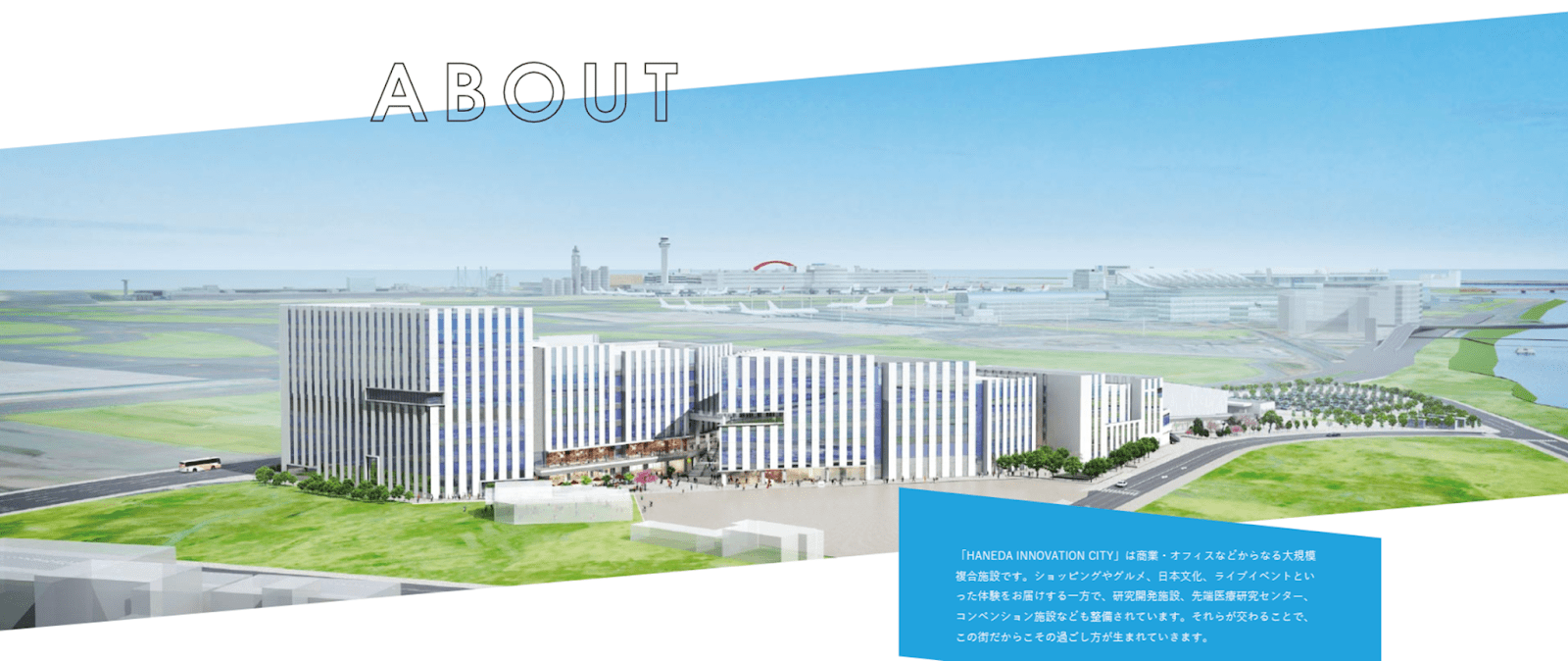

羽田の新たなランドマーク「羽田イノベーションシティ」は、鹿島建設や京浜急行電鉄など9社が出資する羽田みらい開発が手掛けた「スマートエアポートシティ」です。

まずはその概要と取り組みについて見ていきましょう。

羽田イノベーションシティの概要

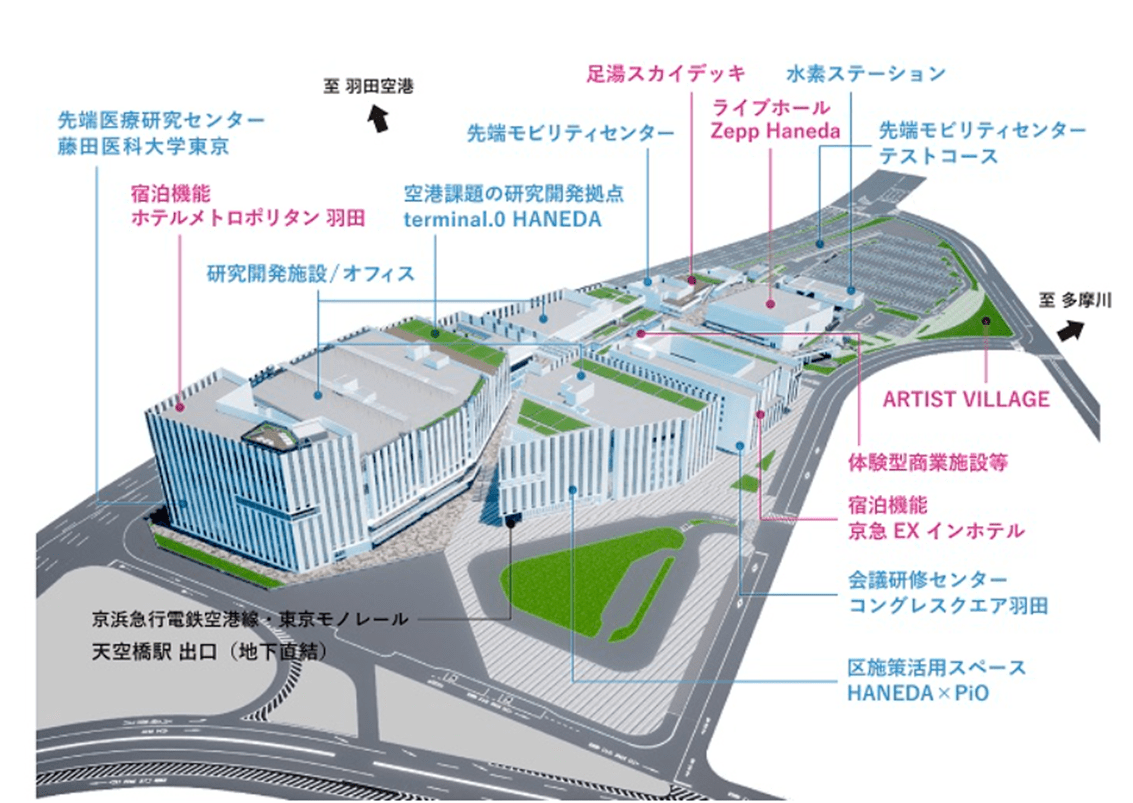

「羽田イノベーションシティ」は主に商業施設やオフィスからなる大規模複合施設です。

約5.9ヘクタールからなる敷地内の6つの建物に、以下の5つのジャンルの施設が集まっています。

- カルチャー&アート

- カフェ&レストラン

- ビジネス&クリエーション

- イベント&カンファレンス

- 宿泊&サービス

カルチャー&アートの施設には、フライトシミュレーター体験「LUXURY FLIGHT」や、アート遊具が配置された広場「アーティストビレッジ」などがあります。ほかにも、羽田空港を望める「足湯スカイデッキ」が無料で利用できるのも見逃せません。

また、2023年11月現在は休止中ですが現実世界と仮想世界が混じった「ミックスド・リアリティ」の演出が体験できる「羽田出島」など、さまざまな文化と人が集まる施設が充実しています。

ビジネス&クリエーションの施設には、川崎重工によるロボティクスを活用した社会課題解決のための実証実験場「Future Lab HANEDA」や、大田区内をはじめとする国内外の企業が集まるプラットフォーム「HANEDA ✕ PiO」などがあります。ほかにもビジネス交流の拠点「Innovation Salon」があり、ビジネス上のイノベーションの創出を目指すエリアです。

イベント&カンファレンスの施設には、最大620名規模の会議研修施設「コングレスクエア羽田」、ライブホール「ZeppHaneda(TOKYO)」などがあります。

そのほかにカフェやレストラン、宿泊施設などがあり、これらの施設をつなぐメイン通路「Innovation Corridor」も単なる通路ではなく、イベントエリアのひとつとして位置づけられています。

羽田イノベーションシティはさまざまな人や企業が集まる施設で成り立っており、企業や個人同士だけでなく自治体と民間、海外と国内など人や企業の交流からイノベーションを生み出すことを目指しています。

羽田イノベーションシティの立地とアクセス

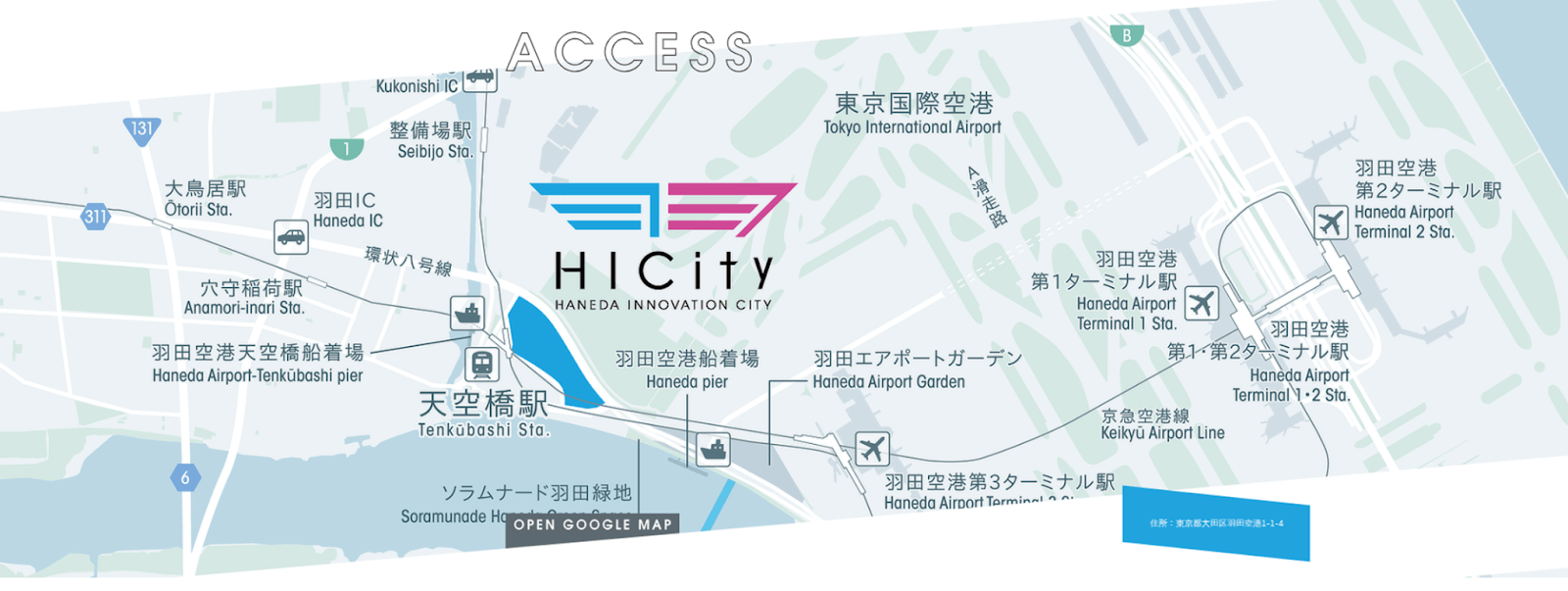

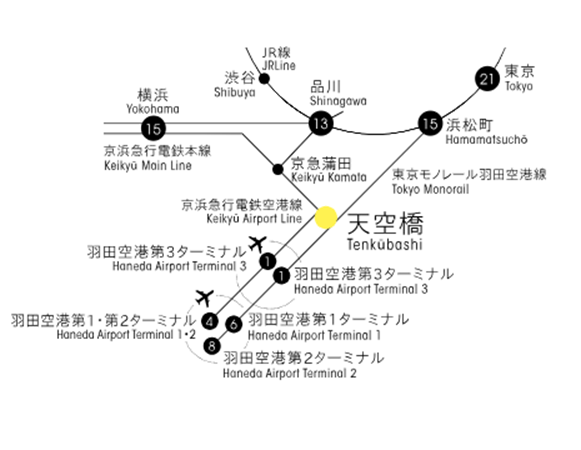

羽田イノベーションシティは羽田空港第3ターミナルから1駅の、京浜急行電鉄空港線・東京モノレール「天空橋」駅直結です。

東京駅から21分、浜松町駅・横浜駅から15分と電車でのアクセスに優れているだけでなく、首都高速1号羽田線「羽田IC」より3分、「羽田空港国際線ターミナル」より3分と車でのアクセスにも便利な好立地です。

この好立地を活かし、羽田イノベーションシティを手がける羽田みらい開発ではインバウンドも含め年間400万 〜 500万人の来訪を目指すとしています。

羽田イノベーションシティの特徴と取り組み

羽田イノベーションシティは単なる複合商業施設ではありません。

羽田イノベーションシティのテーマは「先端」と「文化」が起こす「イノベーション」。さまざまな先進的な取り組みがおこなわれているのが特徴です。

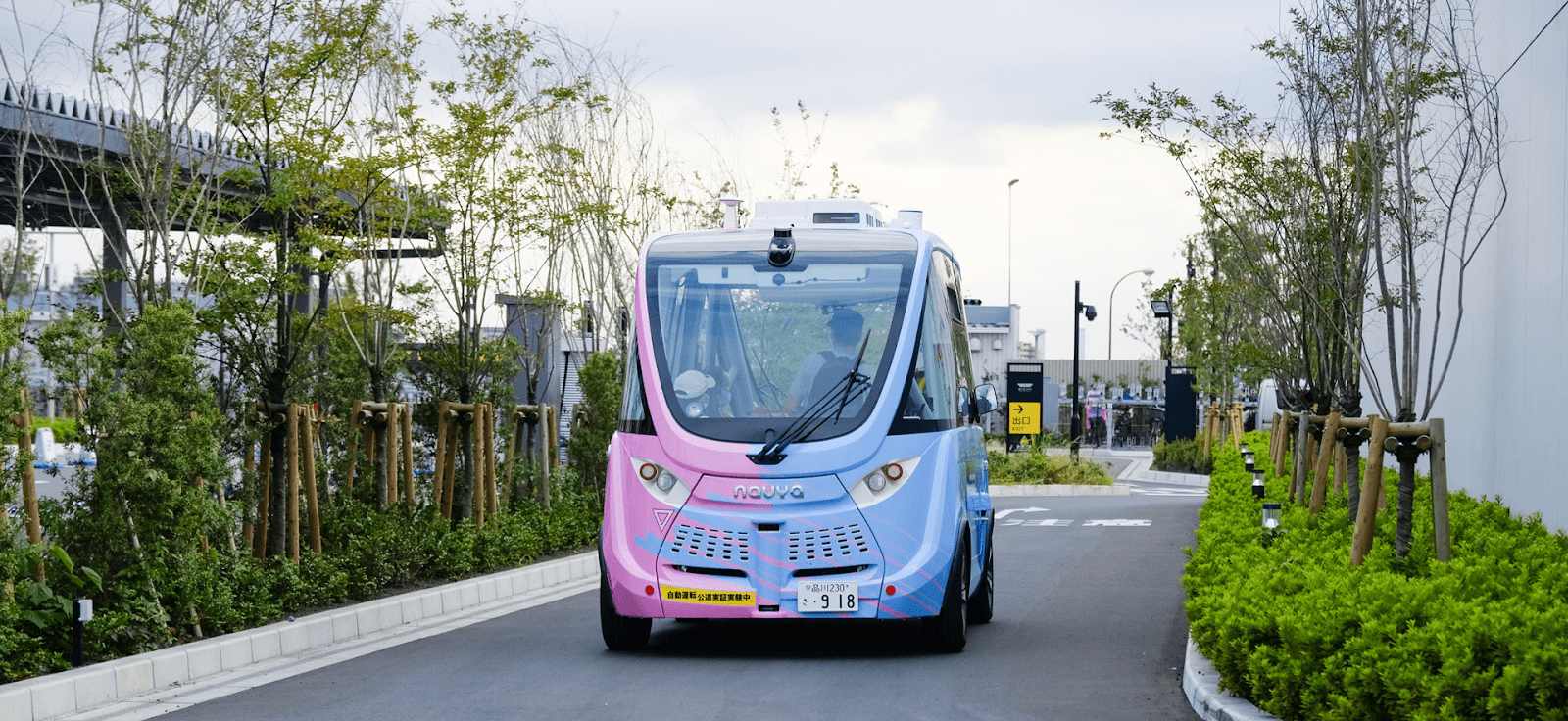

取り組みとしてまず挙げられるのが、コングレスクエア羽田(コンベンションセンター)があるZONEJとアーティストビレッジ間を1周約8分で運行する「自動運転バス」です。

現行は敷地内を走る自動運転バスですが、羽田空港第3ターミナルまでの公道での実証実験もおこなわれています。2023年10月下旬にはドライバー不在で運転できるレベル4で運行する認可を国土交通省から得ており、公道での自動運転バスの活用にも期待が寄せられます。

次に挙げられるのがロボットが調理・配膳をおこなうレストラン「AI_SCAPE (アイスケープ)」です。

川崎重工のロボット実証実験施設も兼ねており、冷凍食材の解凍から盛り付け、ドリンクサーバー、ウェイターとレストランの業務すべてをロボットが担当するのが大きな特徴です。

ほかにもロボットにより歩行練習や上肢練習をおこなう先端リハビリテーションセンターもあり、先端技術をエンターテインメントだけでなくビジネスやデジタル基盤構築に活用する取り組みがおこなわれています。

鹿島建設のプレスリリースによると、羽田イノベーションシティは人と物が行き交う拠点である空港に隣接している立地を活用して、国内外へ発信するショーケース兼、実証実験場としての役割を持つスマートエアポートシティであるとしています。

スマートシティ構想と羽田イノベーションシティの関係

「スマートエアポートシティ」である羽田イノベーションシティのもう一つの側面が、国が推進する「スマートシティ構想」の先進地域としての役割です。

スマートシティ構想の概要

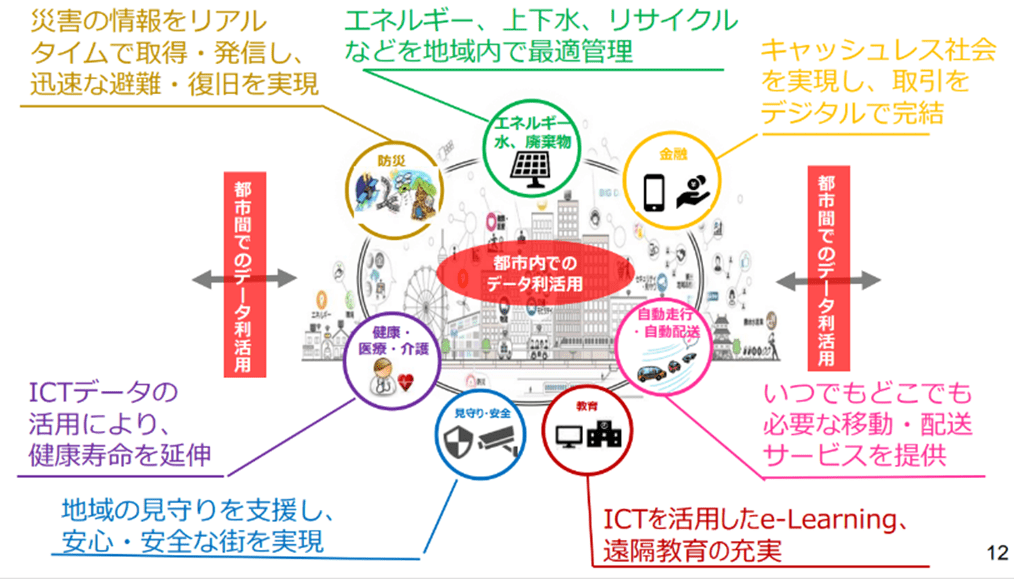

総務省では、2017年度(平成29年度)からデジタル技術データの活用によって地域活性化につなげる「スマートシティ構想」を推進しています。

内閣府のスマートシティガイドブックによると、スマートシティ構想の背景にあるのは都市が抱える多様な課題です。

- 急速な少子高齢化とそれにともなう労働者人口の不足

- 東京一極集中と地方の衰退

- 多発する大規模災害

デジタル技術を活用しつつこれらの課題解決をおこない、地方都市・地域の再生を図るのがスマートシティ構想です。

国はスマートシティの実現に向けて東京・豊洲や大阪・うめきた2期地区などをはじめとする40近くの先進地域を指定しており、羽田もその一つとなっています。

羽田「スマートシティ化」の位置づけと狙い

スマートシティ実現のために、総務省は「地域課題の解決に向けたスマートシティの推進に関する調査(令和3年度)」をおこなっています。頻出する地域課題と全国の自治体で導入されているスマートシティサービスを調査し、全国的な地域課題を解決できる活用事例をほかの自治体にも共有して導入に役立てるのが目的です。

また、すでにスマートシティ化を実施している羽田を含めた先進地域が担うのは、社会課題を解決する実証実験のプラットフォームとしての役割です。

羽田イノベーションシティでは、以下の4つの側面からスマートシティの実証実験をおこなっています。

- スマートモビリティ(交通)

- スマートロボティクス(生産性向上)

- スマートツーリズム(観光地域活性)

- スマートヘルスケア(健康)

また、国はスマートシティを実施しているエリアに対してKPI(成果指標)による効果の評価をおこなう指針を設けているほか、先進地域には資金・ノウハウの両面から支援をおこなっています。

国の支援の目的は、実証実験からフィードバックや施策に対する適切な評価に基づき課題の発見と改善を促し、技術の早期実装をおこないほかのエリアへの横展開を図るためといえるでしょう。

スマートシティ構想で期待される将来の変化

実証実験のフィードバックや課題解決サービスの共有によりほかのエリアでもスマートシティ化が実装された場合、スマートシティの拡大と地方都市における課題解決が期待されます。

空港周辺のスマートシティ化の拡大

インバウンドが見込まれる札幌や大阪、福岡だけでなく、集客と労働力不足の解消の一挙両得が期待できるスマートシティは地方空港周辺エリアにとってもメリットとなります。

そのため、羽田イノベーションシティの取り組みが成功すれば、ほかにもスマートエアポートシティが増える可能性があるでしょう。

また、スマートシティ化のプロジェクトは海外でも次々起こっています。「インフラシステム海外展開戦略2025」によると、そのなかには北米のデンバーやオーランド、アラブのアブダビのように空港近接エリアのスマートシティ化を進めている都市もあります。

日本はスマートシティの海外展開を狙っており、実績として優位性を示すためにもスマートシティ化を積極的に後押しするのではないでしょうか。

地方都市における課題解決

スマートシティ化が全国的に広まれば、スマートシティ構想の目的である地方都市における課題の解消にも期待できます。

羽田イノベーションシティの取り組みから考えてみましょう。自動運転バスは「スマートモビリティ」として公共交通機関の運転手不足や高齢者などの交通弱者の移動手段不足の解消につながります。また、ロボットレストランやリハビリロボットなどの「スマートロボティクス」は労働人口不足や介護・医療人員不足の解消につながるでしょう。

スマートヘルスケアは高齢者割合が高い地域での医療費の抑制効果が期待されます。ほかにもスマートツーリズムによりデータ活用が容易になれば、効果的な観光情報の提供や収集したデータを集客施策の立案に役立てられ地方活性化につながる可能性も出てきます。

スマートシティが不動産投資に与える影響

スマートシティ化の促進は、不動産投資に「地方の課題解消による需要の分散」と「データ活用の促進」という影響を与えるのではないでしょうか。

スマートシティの需要増加

自治体にとって、先端技術の活用で限られた人的リソースを必要な部分に割けるスマートシティは魅力的です。

さらに羽田イノベーションシティのプレスリリースによると、運転手不要の自動運転バスを無料で運行することで運行エリアの活性化や地価の維持、人口減少の抑止などの効果があるとされています。こうしたクロスセクター効果への期待からも導入が進むと考えられます。

スマートシティ化によって地方の課題が解消し、快適な街づくりが進めば街としての魅力が上がり、スマートシティへの居住を希望する人も増えるでしょう。

新たな投資エリアの登場

既存の成熟した街をスマートシティ化するのは容易ではないでしょう。

そのため、開発しやすい未成熟・未開発の地域が今後スマートシティ化していき、地価が急に上がる可能性も考えられます。

特に老後の住まいで地方都市を選択する際の懸念点であるインフラの低下が解消されれば、生活コストの低い地方都市にニーズが分散することも起こり得ます。それにともない、需要が増加しているのに地価があまり上がっていない新たな投資エリアが現れるのではないでしょうか。

投資判断の精度向上

羽田イノベーションシティでは、さまざまな測定から得られたデータを一般にも公開しています。

上の図は先ほども触れているものですが、サービスを提供するだけでなく収集したデータを提供し、事業者や一般ユーザーでもデータを活用できるようにしているのがわかります。

今後得られたビッグデータの活用が進めば、住民の移動パターンやインフラの利用状況などから該当エリアに対する将来的な需要予測がしやすくなり、投資判断に役立てられるようになるのではないでしょうか。

まとめ

高齢化と労働者人口の減少は今後避けられず、いかに少ない人員で効率的に都市を運営するかがより重要になってきます。

羽田をはじめとするスマートシティ化の実証実験は、地域課題の解消に向けた取り組みでもあり、自分たちの将来にも期待が持てるものです。

それと同時に、今後は成功事例から収集したデータをいかに有効活用するかがさらに重要になってくるのではないでしょうか。

不動産投資においても、従来の勘や経験だけでなくデータを活用した再現性の高い客観的な投資判断が重要になってきます。

当社では物件投資の妥当性をオートマティックに数値化できる「MIKATA(ミカタ)イズム™」を独自開発しています。客観的な投資判断を可能にするMIKATA(ミカタ)イズム™を当社の無料会員登録で体験してみてください。

この記事の執筆: ひらかわまつり

プロフィール:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士資格を有するママさんライター。親族が保有するマンションの管理業務経験を有するなど、理論・実務の両面から不動産分野に高い知見を持つ。また、自身でも日本株・米国株や積立NISAなどを行っていることから、副業や投資系ジャンルの執筆も得意としている。解像度の高い分析力と温かみのある読みやすい文章に定評がある。不動産関連資格以外にも、FP2級、日商簿記検定2級、建築CAD検定3級、TOEIC815点、MOSエキスパートなど多くの専門資格を持つ。

ブログ等:ひらかわまつり