新NISA制度によって何が変わるか?現行NISA制度との違いや投資への影響を解説!

- 更新:

- 2023/06/19

NISA制度は「一定期間内は投資で得た利益を非課税で運用できる」というメリットから金融庁の調査結果によると2022年3月末時点で1,600万口座が開設されており、資産形成の手段として浸透してきました。その反面「投資可能な金額が少ない」「つみたてNISAの金額が12ヶ月で割り切れないので限度枠を使い切りにくい」といった声も上がっていました。

そのNISA制度が2022年12月の令和5年度税制改正大綱により、「資産所得倍増」を目指して新制度への大幅な改正方針が発表されたことは聞いたことがあるかも知れません。しかし、具体的にどう変わるのか、新制度開始までに何を考えておけばよいかについて知っているでしょうか?

本記事では、新NISA制度が開始する2024年の前におさえておきたい従来の制度との違いとメリット、投資活動において考えられる影響について解説します。

「新NISA制度」とは?

新NISA制度への改正は主に現行制度の拡充と制度の一体化を目的として行われます。ここでは改正の背景と仕組みの概略について見ていきましょう。

新NISA制度が決定した背景

資産形成を目的としている現在のNISA制度ですが、新規買付に期限がある時限措置であり、開始時期によって非課税で投資ができる期間が年々短くなっていくことが大きな論点となっていました。また、基となっているイギリスの制度と比べても投資可能額が少ない、非課税期間も短いといった点も挙げられていました。

そのため金融庁の「新しいNISA制度の概要と改正の狙い」によると、NISA制度の「成長資金の供給拡大を促しつつ、家計の安定的な資産形成をさらに推し進めていく」という政策目的に基づき新制度への改正が決定しました。

新NISA制度の仕組み

新NISA制度は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つから成り、一本化されました。従来の「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「一般NISA」が「成長投資枠」になったイメージと考えるとよいでしょう。つみたて投資枠は従来と同様の投資信託、成長投資枠は投資信託のほかに株式に投資でき、一本化されたことにより両方を併用できるのが大きな特徴です。

また、利用実績があまりなかったジュニアNISAは新制度開始に合わせて廃止され、新規の買付はできなくなります。

参考【完全マニュアル】投資信託の買い時はいつなのか!重要ポイントを解説

新NISA制度と現行NISAとの5つの違い

新NISA制度と現行NISAには大きく分けて5つ違いがありますが、大きな違いは「金額」と「非課税期間」です。

違い①:年間非課税枠の金額

本来投資で得た売却益や配当などの利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座の非課税枠の中であれば利益に税金がかからないようになっています。今回の改正ではこの非課税枠が大きく拡大するのが最大の違いです。

- 2023年まで:つみたてNISA【年40万】or一般NISA年【年120万円】(どちらか選択)

- 2024年から:つみたて投資枠【年120万円】+ 成長投資枠【年240万円】(両方使える)

年間非課税限度額が3倍以上になり、今までつみたてNISAと特定口座で投資を運用していた人は、新NISA口座を使用できれば従来特定口座で運用して税金がかかっていた利益が非課税で運用できるようになります。

違い②:生涯投資可能な金額

現行NISAには非課税保有期間があるため、一般NISAであれば120万円 ✕ 5年間 = 600万円、つみたてNISAが40万円 ✕ 20年間 = 800万円が実質的な上限額でした。しかし新NISA制度では1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)が非課税保有限度額、つまり生涯投資可能な金額になります。

年間非課税枠が最大360万円であるのに対して非課税保有限度額が1,800万円という関係により、新制度では従来考える余地が少なかった「どのように資金投入を行っていくか」という選択肢が増えることになります。

違い③:投資可能期間と非課税期間

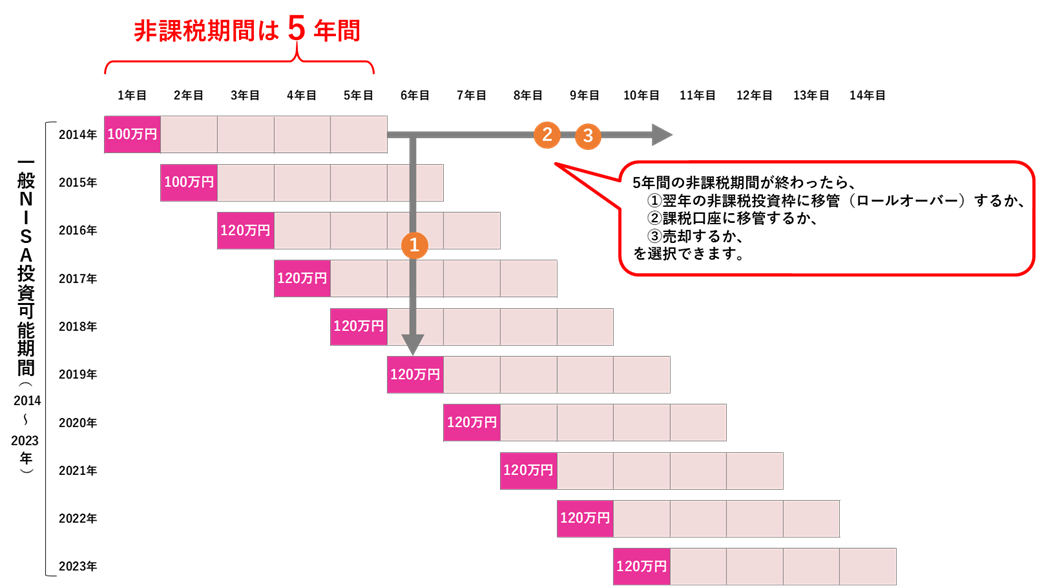

次の図は現行一般NISAの仕組みのイメージです。非課税期間と投資可能期間は違うものの、つみたてNISAも同様の仕組みとなっています。

現行のつみたてNISAは口座開設期間が2042年までで非課税期間は最長20年、一般NISAは口座開設期間が2023年までで非課税期間は最長5年だったため、非課税期間が終了する前に売却する、課税口座にそのまま移動させるといった対応を都度考える必要がありました。

しかし新NISA制度ではつみたて投資枠、成長投資枠ともに口座開設期間が恒久化し、いつでも口座を開設できる上に非課税保有期間が無期限になったため、ずっと非課税のまま運用できるのが大きな違いです。

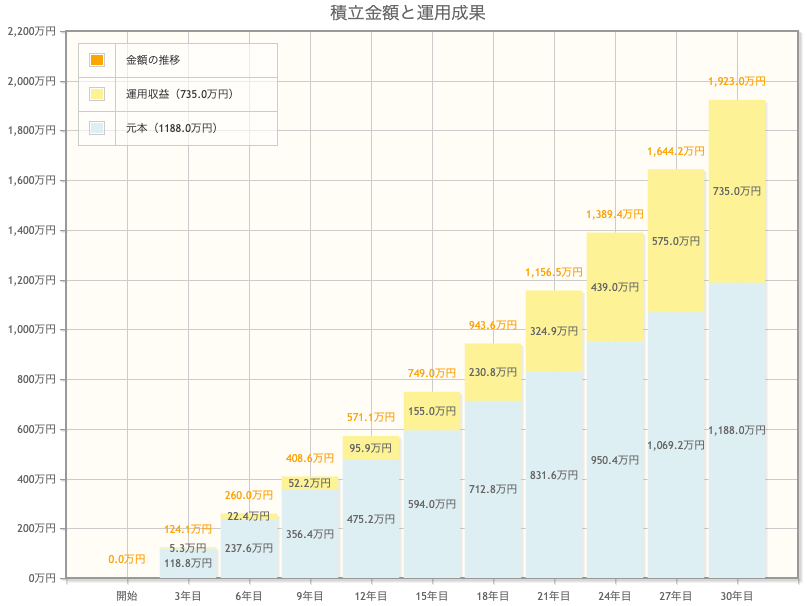

そして非課税期間の無期限化により、複利の効果をより得られるようになります。現行のつみたてNISAの限度額である年40万円を「年利3%と仮定して20年積み立てた」場合、次の図のように元本792万円に対して運用収益は約291万円になります。

次に同じく月3.3万円を「年利3%と仮定して30年積み立てた」場合が次の図になります。元本1,188万円に対して運用収益は約735万円となり、グラフを見ても複利の効果が加速しているのがうかがえるのではないでしょうか。

違い④:つみたて部分と併用可能かどうか

現行NISA制度ではつみたてNISAと一般NISAはどちらかしか選択できませんでしたが、新NISA制度はつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になりました。今までつみたてNISAを行う場合、他の投資を行う部分は特定口座で課税されていたのが非課税で運用できる部分が増えるようになります。

ただし併用可能になり投資可能額が大きくなるのに合わせ「家計の安定的な資産形成の支援の政策目的に沿わない」として、成長投資枠の投資対象商品は従来の対象商品から主にハイリスクハイリターンなレバレッジ(対象となる指標の2倍・3倍の値動きになるように作られている)商品など一部が除外される予定になっています。

違い⑤:売却時に生涯非課税限度枠が復活するかどうか

現行のNISA制度では売却した非課税枠は復活しなかったため売却がしにくく、どこかで資金が必要になる可能性を考え積み立て額をおさえていた方もいるのではないでしょうか。新NISA制度の生涯非課税限度額は「その時保有している」取得価格1,800万円分という意味であり、売却するとその分の枠が復活するため空いた枠で(売却した年は年間非課税限度額を超えない範囲で)また投資が行えます。

投資可能額が拡大するだけでなく枠の再利用もできるため、非課税枠のメリットを今までより格段に受けられるようになります。

新NISA制度への変更で考えられるメリットと留意点

新NISA制度への変更は運用できる金額が多くなるほかにも非課税期間の制限がなくなるため投資の選択肢が広がるメリットがありますが、留意点もあります。

新NISA制度への変更で考えられるメリット

現行のNISA制度から新NISA制度に変わるメリットは大きく分けて「運用益の増加」「リスクの軽減」「投資戦略の多様化」の3つです。

メリット①:投資可能額が増えるため運用益が増える

制度改正の一番のメリットが投資額の大幅な増加による運用益の増加です。今まで資金に余裕がある場合でも投資額が多くなるにつれて税金の額も多くなってしまいましたが、非課税で運用できる額が最大3倍に増えることに加え、無期限化で複利の力がずっと続くため運用益を減らさずに資産を増やすスピードを上げられます。

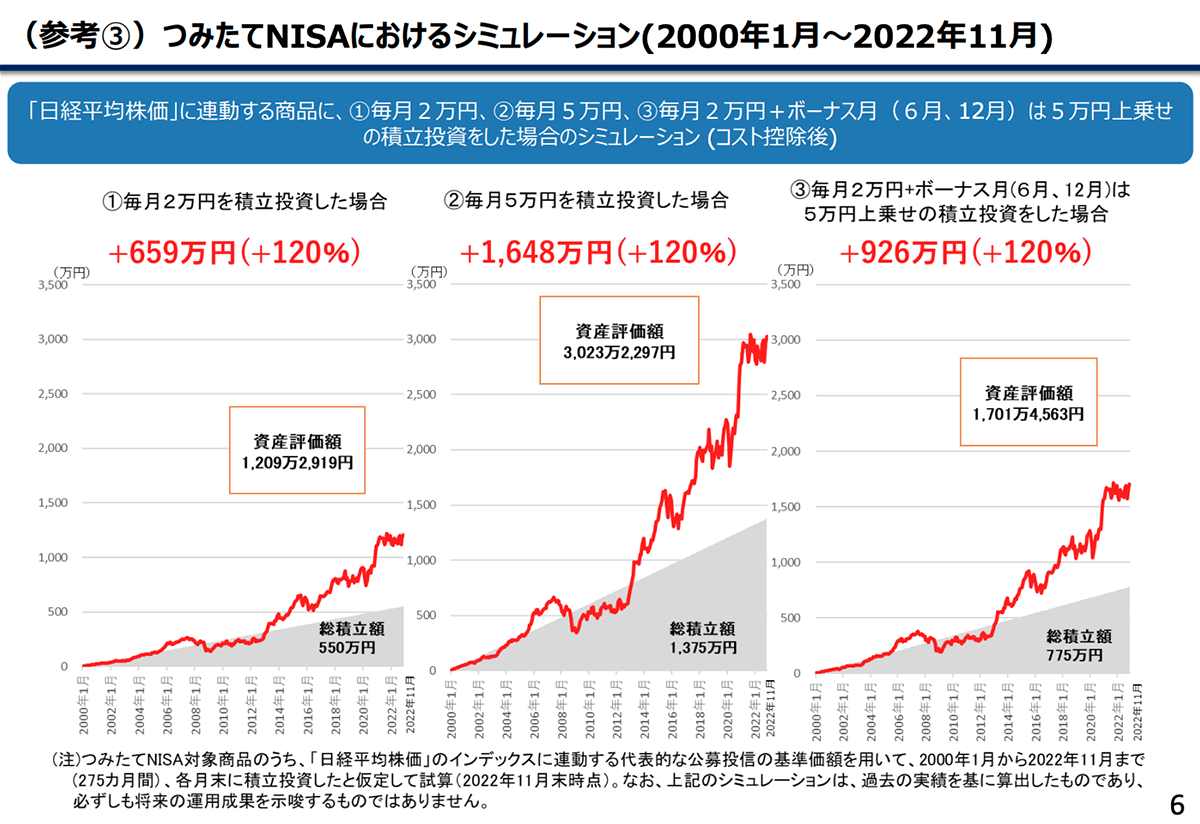

次の積み立てシミュレーションを見ると、月2万円と比べて月5万円の積み立てを長期にわたり行うと元手が増える分利益額が増えるのが実感できるでしょう。

そして現在も積み立てを行っている場合、現行のNISA制度と新制度は別個の扱いのため、生涯投資可能額が増えさらに運用益が期待できます。

メリット②:出口戦略を考慮する必要性が減る

従来のつみたてNISAでは非課税期間が決まっていたため「20年後、非課税期間が終わった時点の相場が悪化していて売却すると利益が減ってしまうかもしれない」というリスクがありました。しかし新制度では非課税保有期間が無期限になったため、非課税期間終了時の相場悪化のリスクを考えなくて良くなり、好きなタイミングで売却できるため売却時に損失がでる可能性が低くなるというメリットがあります。

また、非課税期間が無期限なことにより、今までのように税金を考慮に入れる必要がないため超長期での分散投資も可能になります。市場が右肩上がりであれば、投資期間が長期化するほど市場の暴落などの影響を受けにくいとされており、より投資リスクを軽減した状態での運用が期待できます。

メリット③:「つみたて投資枠」「成長投資枠」の併用で投資戦略が広がる

新NISA制度ではつみたて投資枠と成長投資枠の併用に加え売却した枠を再利用できるため、従来のNISA制度より投資戦略の自由度がかなり高まります。

- 今までつみたてNISAで運用していたのと同じ安定性の高い銘柄を成長投資枠でも購入して低リスクで利益を増やす

- つみたて投資枠で低リスクの商品を運用して、成長投資枠で高リターンの商品を運用する

- その時々のライフステージのリスク許容度に合わせてつみたて投資枠と成長投資枠のバランスを変えて運用する

こういった投資銘柄のバランスのほかにも生涯非課税限度額に対して投資金額の投入タイミングをどうするかといった様々な戦略が取れるようになります。また投資可能額が増えるため、株や債券、REIT(不動産投資信託)といったアセットクラスでの分散投資も考えられるでしょう。

参考【完全理解】REITのメリットとリスクを分かりやすく解説!

新NISA制度における留意点

未成年は口座開設できないなど新NISA制度での留意点はいくつかありますが、以下の2つが分かりにくいため気を付けておきましょう。

留意点①:年間投資枠は再利用できない

売却した場合に枠を再利用できるのは「非課税限度保有額」であり、年間非課税枠は再利用できない点に注意が必要です。

途中で保有商品を売却した場合、復活する分の枠は翌年以降に使えるようになります。

この「非課税限度保有額に対して年間非課税枠の限度額が大きい」ことによって投資資金の投入タイミングを考える必要性が生じます。

非課税限度保有額が1,800万円で非課税期間は無期限なため早く投資すると利益が大きくなる事が期待できますが、商品によっては早い時期の一括投資で利益が出るとは限りません。また、購入後に暴落が起こった場合急激に含み損が増えるリスクがあるため、早期に一括で資金を投入するか、長期で投資するかといったどの資金配分で運用するかが重要になってきます。

留意点②:現行のNISAと新NISAは別扱いになる

現在もNISA制度を使って投資を行っている場合、現在の非課税投資枠とは別に新NISAの生涯投資枠は満額使用できるため、非課税限度保有額が実質増えることになります。

現行のNISAと新NISAは別の制度のため、新制度開始に伴い自動的に新口座に移行するようなことはありません。そのため例えば「特定口座で積み立て投資を始めたばかりで利益があまり出ていない」といった場合はタイミングをみて売却するのを検討してもよいでしょう。

まとめ

新NISA制度への改正により非課税で運用できる投資金額が大きくなり、また投資期間に制限がなくなることで今までより大きな運用益を出すことが期待できます。早期から始めるほど長期に運用でき、資産形成のペースが早まることで老後への不安がなくなる、ライフプランの選択肢が広がるなどのメリットが考えられるほか、早期に資産を形成して不動産投資などより大きな金額が必要な運用の元手にして現物資産を手に入れ老後に備えるといった戦略も考えられるのではないでしょうか?

資産形成のスピードに大きな影響を与える今回の改正で、今投資を行っていない場合でもこれを機に資産運用を始めない手はありません。いずれにせよ新制度開始までに情報を集め、運用方針を決めておくことをおすすめいたします。

この記事の執筆: ひらかわまつり

プロフィール:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士資格を有するママさんライター。親族が保有するマンションの管理業務経験を有するなど、理論・実務の両面から不動産分野に高い知見を持つ。また、自身でも日本株・米国株や積立NISAなどを行っていることから、副業や投資系ジャンルの執筆も得意としている。解像度の高い分析力と温かみのある読みやすい文章に定評がある。不動産関連資格以外にも、FP2級、日商簿記検定2級、建築CAD検定3級、TOEIC815点、MOSエキスパートなど多くの専門資格を持つ。

ブログ等:ひらかわまつり